佛弟子文库

佛弟子文库

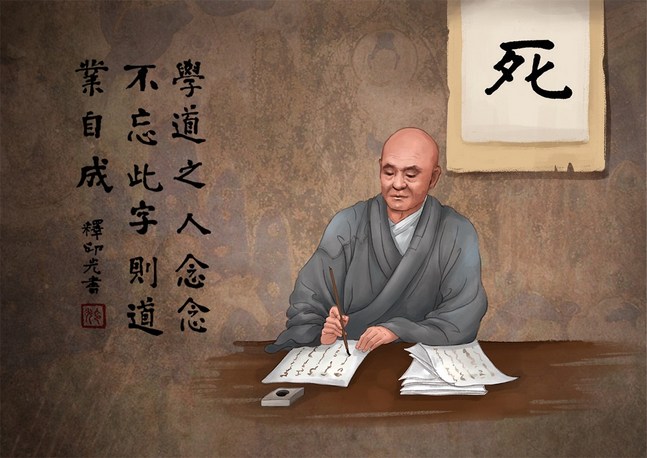

“德山棒,临济喝”,开创了禅宗宗师的“棒喝”教学法。临济义玄禅师是临济宗的祖师,他早年在黄檗禅师门下习禅,因此承袭了黄檗禅师严峻的禅风。印光大师虽是净土宗祖师,但教界公认他通宗通教,“教理极深”(虚云和尚语),“博通教义,兼达宗门,诚为一大通家”(太虚大师语),同时“品格高洁严厉”(弘一大师语)。

印光大师也常用呵斥的教学方式,使学人在闻喝的当下消除情见,提高觉悟,或断疑生信,或树立正知正见。所以,大醒法师赞叹说:“这真是古大德的风范。末世的佛门中又哪里有这等大匠。”《中兴净宗印光大师行业记》中说:“师之耳提面命,开导学人,本诸经论,流自肺腑。不离因果,不涉虚文。应折伏者,禅宿儒魁,或遭呵斥,即达官显宦,绝无假借。”下举敬举几例,以见大师棒喝教学法的风范。

清末翰林,江西彭泽许止净居士,1922年前往普陀山,礼觐大师,以所撰的《礼观音疏》进呈。(《观世音菩萨本迹感应颂》前,载疏全文。)内有“食廷璋之芋,克日西行”句,老人便意其尚未断荤。乃问,汝吃素否。答曰,吃花素。老人作色呵斥曰:“倒架子,如此大通家,尚不以身作则吃长素,何能感化他人。”厉声大吼,许居士欣然乐受。不但毫不介意,实在心悦诚服。次日上书请老人继续编辑《净土圣贤录》,自愿助成。于见面受呵之慈训,表示万分感激,叹为名不虚传。老人见其知见纯正,文笔超妙,尤且虚怀若谷,殊为末世罕有,遂请编《观世音菩萨本迹感应颂》。

窦存我居士回忆说:“大师自奉极简。每饭只粗菜一碗。吃完以馒头将菜碗擦净食之。或以开水荡洗饮之。在报国寺时。有一次因菜中用酱油稍好。将明道大师大加呵斥。责其虚消信施。言我等道力微薄。不足利人。即施主一粒米。亦无法消受。哪可更吃好菜。我们看见大师自律之严。自奉之俭。和虚己的慈怀。想着自己在家骄奢我慢的习气。真是惭恨无地。我们侍坐于大师前。是一滴水也不许糟蹋的。我曾经将喝剩的半杯水。倒于痰盂中。大受喝斥。却是奇怪。我从那次被喝斥后。才似见到佛菩萨超情离见之境界。才领解了佛法的真意。才觉得平日昏肆的罪恶。

那一次的呵斥。是与我以大利益。终身不忘的。哎。大师的精严。佛法的高深。是到了如何程度啊。”(窦存我《闻印光大师生西僭述鄙怀》)

大师归依弟子王慧常(王柏龄将军)1936年冬大吐血一次。他回忆说:“时人命何只在呼吸间。然省察自心。一不慌张。二不恐惧。但觉佛尚未念好为憾。愈后。与一缁友。朝江浙诸山。至苏谒师。禀告病危时心理。师闻之。大喝曰。“汝若如此想。西方去不得矣。什么叫念好。十念当往生。”聆言之下。生大感泣。师破去我自障矣。由是常生自信。我决定往西方。我决不再分段生死。我已是西方人。尔后凡作事动念。均以西方人况比。彼土圣众。有是行乎。有是念乎。不合者忏去。决不稍事容留。”(王慧常《追念我的师父印光大师》)

1922年定海县知事陶在东、会稽道道尹黄涵之,汇印光大师道行,呈请大总统徐题赐“悟彻圆明”匾额一方,赍送普陀,香花供养。德森法师自1926年起,在普陀随侍大师座下。历时已久,不知有政府赠匾额事,也未听大师提到过。后来阅马契西撰《印光大师传》,才知道这件事。他问大师匾在哪里?大师厉声说:“悟尚未能,遑论圆明。瞎造谣言,增我惭愧。匾悬大殿,殊属无谓。此空中楼阁,子何问为?”原来殿高匾小,德森法师经行其下,亦未瞻及也。

上述例子表明,大师具宗匠手眼,能准确察知弟子的根器和毛病而施以教诲。弟子再能虚心受教,师弟之间就机教相合,弟子深受其益。大师针对学人的毛病,痛下针锥。能接受,就进步。反之,若误会,就会当面错过善知识的教诲。如大师有一位弟子温光熹在当时乱世之中想进入军政界得一官职,以便给祖先修祠堂,遭到大师呵斥。温居士未能领会,不得已,大师又给他开示:“光呵斥汝,乃是因汝不明而教导之,其言不切,则不能动汝之心。”

遇到善知识呵斥,我们应该记住大醒法师的话:“我几次受到他老的棒喝。非常庆幸。假使在别一个青年学僧。也许要误解受了印光大师的辱骂。可是亲近大善知识(此系真实的大善知识。非徒有浮名者可比)。应生难遭遇之想。”(大醒《拜识印光大师的因缘及其印象》)