佛弟子文库

佛弟子文库

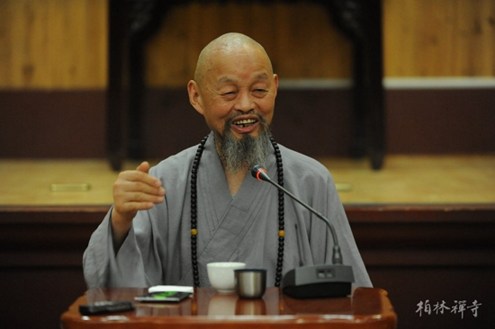

好景不常在,好花不常开,七天的时间,转瞬之间就过去了。时间是迁流的,世事是无常的,人生也是短暂的,这都说明了世间一切事物的有限性。另外一方面,我们人的妄想、人的欲望却是没有止境的。虽然不能说它是无限的,但是作为迷失的人,从其主观意愿来说,其欲望确实是无限的,所谓欲壑难填。

一切事物都是有限的,而人的欲望却无穷无尽,这中间就产生了极其尖锐的矛盾。人生就是在这样的矛盾当中,苦苦地挣扎一辈子,始终觉悟不了。一直到大限临头,总还觉得自己有很多心愿没有实现,有很多欲望没有满足。即使病入膏肓了,也还要与疾病、与死亡对抗挣扎。人生的痛苦,其根源就是我们的欲望,有无穷无尽的欲望,就有无穷无尽的烦恼,就有无穷无尽的痛苦。这些痛苦是从哪里产生的?就是认识不到一切事物的有限性,认识不到生命有生、老、病、死,一切事物有生、住、异、灭,这个世界也有成、住、坏、空,一切都是有限的、无常的。

对我们人类而言,一生之中,或在生命流转的过程中,一直都伴随我们的朋友,大致上有两个。一个就是良知。不管我们如何作恶多端,偶尔,也会有一点良知,这一点良知就是佛性,也就是我们成佛的可能性。即使作恶多端,如果想转变的话,也还是有可能的。它是我们生命永恒的伙伴,一旦我们彻底觉悟了,这一点良知就转变过来,成为清净法身佛、圆满报身佛、千百亿化身佛。如果不转变,不觉悟的话,那也仅仅是一点良知而已。

另外一个朋友就是生死。在我们这一期生命当中,从我们的业识投入娘胎的那一刻开始,就意味着生,同时也意味着死,生与死总是同时存在的。有的小生命,在母亲的肚子里就结束了。有生必有死,死亡永远伴随着生,相依为命,寸步不离。虽然说生、老、病、死,看起来好像“死”是在最后一个阶段,这是就一般的生命发展规律而言,实际上,生与死是同时存在的,它是我们生命当中相依为命的最好的朋友,永远不分离。

只要我们有生命,同时就有死亡。我们的生命在成长、发育、衰老的过程中,死亡、无常,没有一时一刻离开过我们。因为人的生命,一方面具有局限性,另一方面又具有脆弱性。一个活蹦乱跳的人,意外的死亡随时都有可能发生。一不小心触电了,死亡就把我们接走了;在高速公路上,在大街上,坐在汽车上、走在路上出了车祸,都有导致死亡的可能性。如果说死亡不是随时存在,不是永远伴随我们的,那就应该撞也撞不死,杀也杀不死,但这是不可能的,生命极其脆弱,死亡随时存在。

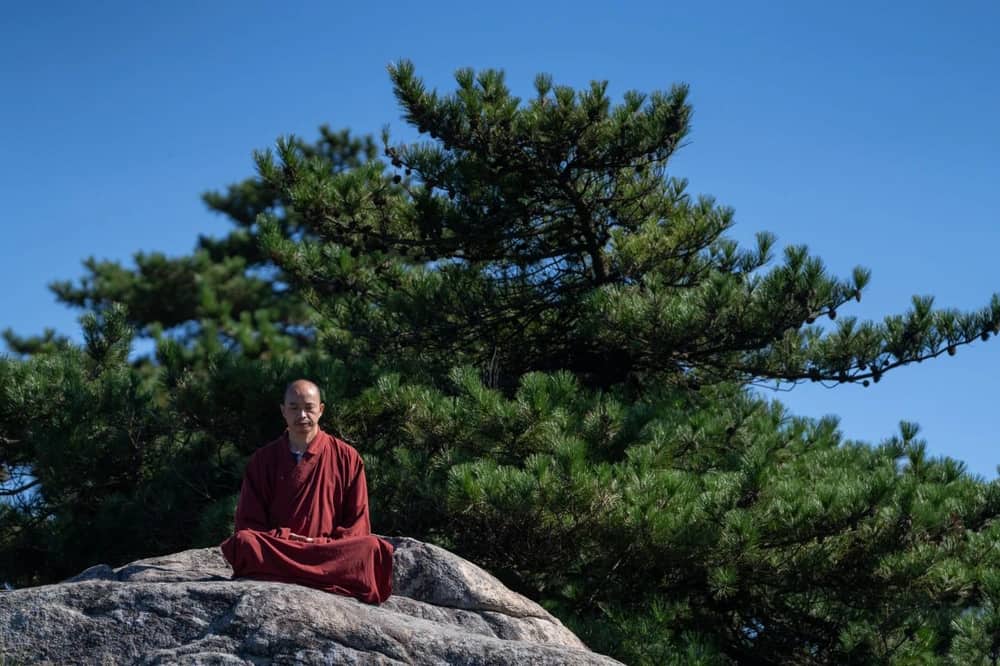

那么,我们应该如何面对死亡呢?第一条,不要抗拒。不要幻想都像宝掌和尚那样活上1072岁,那毕竟是一个偶然的事情,不是必然的,千古以来,有历史记载的,也就出现过一个宝掌和尚而已。人生自古谁无死。人固有一死,这是不可逃避的事实,我们一定要认识这个规律,万法无常,包括我们的生命在内,也是无常的。如果大家都不死,都活上一千多岁,这个世界就完了,这个社会还怎么发展,人类会把地球压垮了。所以,生、老、病、死是生命发展的自然规律,是不可抗拒的。

我们在有疾病的时候,在面临死亡的时候,往往总会有人在旁边鼓励,要与疾病做斗争,要从死神的手上逃出来……这都是梦想,怎么可能呢?你越斗,自己就越痛苦,你永远得不到胜利,永远都会以失败告终。与其徒然地增加许多痛苦,还不如一切顺其自然。爱护生命、珍惜生命是必要的,抗拒死亡则没有必要,对抗死亡更没有必要。你想把死亡拒之门外是做不到的。只有换一个方法,善待死亡,善待这个同我们生命一起走过来的好朋友,学会正确面对它。中国人的古话,说视死如归,把死亡看作是回家一样的快乐、兴奋,有一种期待,那该有多好。人人都想回家,都把死亡看成是回家了,我们心里的包袱就会一下子放下,对死亡毫不惧怕,而是非常愉快地去接受它、面对它。

我们在座的,很多都是上了年纪的人,死神已经给我们发来了请柬,邀请我们回家。我们要欢喜地接受,要视死如归,就如同要回老家了一样。乡下有一句俗话,称死亡是回老家,有的人诅咒别人,也是这样说:再不老实点,我就送你回老家。意思就是说我要揍死你。我们学佛的人,要知道抗拒死亡是一种痛苦,世事无常,不要与死亡对立,要顺应这个自然规律。

“诸法因缘生,诸法因缘灭。我佛大沙门,常作如是说。”生,随因缘而来,死,随因缘而去,有什么值得恐怖的呢?人世间又有什么值得留恋的呢?生前枉费心千万,死后空持手一双。“万般将不去,唯有业随身。”我们要正确面对死亡,就不会有诸多顾虑。宣化上人在临圆寂的时候说:我从虚空而来,现在还是要回到虚空中去。多么潇洒!在这时候他知道,人也空,法也空,人法二空,就是大智慧的显现,就是生死的解脱。

四祖大师教我们如何面对死亡呢?就是要空心,把心空掉,把对死亡恐惧的心理空掉,贪生怕死的心理空掉。这就是人空,接下来就是心空,然后是空空。连想要空的心理状态也要空掉,那就是法空。也是告诉我们同样一个道理,人空法也空,解脱在其中。学佛要学本领,就是学这个本领,看破死亡,善待死亡。正确地面对死亡,这个本领要没有,那好痛苦啊!

为了能正确地面对死亡,对我们这些上了年纪的人来说,还有一条非常重要——不要老打妄想:我还要活多久——不要有这个妄想。无常老病不如人意,说来就来,说走就走,我们怎么面对呢?我们从主观上也要有这个想法:说来就来,说走就走,毫不留恋。活那么大岁数干什么呢?给社会增加负担,给家庭带来麻烦,给子女带来重重的包袱。

但是,我们也要珍惜生命,不要厌弃这个生命,顺其自然就可以了。我们活着的时候,健健康康地活着,要走的时候,高高兴兴地回去,视死如归。回到极乐世界也好,回到虚空也好,回到药师佛那里也好,如果你有愿力的话,回到地狱更好,度众生嘛。不过这里有一个前提,你要有愿力,有愿力你才敢说这个话,回到地狱更好,如果你没有愿力的支持,就不要说这个话。

记着我说的话,健健康康地活着,一旦无常到来,高高兴兴地回去。正确面对死亡,死亡是无可逃避的。

一个学佛的人不敢正确面对死亡,那就说明他学佛连一点边也没沾着。我们天天念无常,无常不是说着玩的,无常就是说人是要死的,一切事物都是从有到无,生生灭灭,灭灭生生。无常是一件好事情,死亡也是一件好事情,为什么?世间的事物不无常就不能发展,人要是不无常,就没有变化。我们这一辈子的生命素质并不好,所处的正报与依报的环境有很多缺陷,无常了以后,再来人间,也许我们的依报更庄严,正报素质更高,那不也是一种发展?所以,学佛最后表现在如何面对我们的生命,如何面对死亡,如何面对过眼云烟一般的事实。把自己的问题真正看破了,看透了,彻底地放下。彻底地放下了,就彻底的自在——大自在。