佛弟子文库

佛弟子文库

我们平时的生活,除了衣食住行会影响健康情形外,有时「四大」不调和,也会百病丛生。

释迦牟尼佛虽然是人天导师、三界慈父,但是他教育弟子都很合理化,他教我们在日常生活中,要以最平常的感情互相对待。

看看佛陀的僧团,里面的比丘一样有老、病、死;生老病死本来就是人生最正常的过程,修行者也离不开这些人生必经的过程。病,并不一定是老人才会生病,凡是有了人身,就同时带着病痛的业因来到人世。

不能空有爱心

我们平时的生活,除了衣食住行会影响健康情形外,有时「四大」不调和,也会百病丛生。人生,死并不可怕,最可怕、最可悲的就是病痛。

在病苦的悲哀恐惧中,最需要的是人与人之间相互的照顾看护。佛陀在僧团中以身作则,亲自看顾病中的弟子,这不但表现出他有丰富浓厚的人情,也表现出修行佛法的生活合于情理。佛陀除了照顾病中比丘的身体,还启发他内心的本性。

平时弟子们听佛说法,听完之后,是不是真能受用呢?上一回我提到的那位病中的比丘,尽管常常听佛的教法,但是在人群中却欠缺发挥爱的功能;他虽然有爱的常识,却没有发挥出来,这也是许多人容易犯的毛病。

每个人都有一颗善良的心、也很慈悲。但是,慈悲、善念放在心里,有什么人看得到呢?尽管有这些心念,却不愿发挥,对人就没有什么益处。佛陀了解他的弟子平时缺少发挥爱的功能,所以当这位比丘生病时,没人肯为他付出。

人生最可悲的是病而无人照顾,所以佛陀以身作则,在弟子生病时发挥爱的功能,这叫做现身说法,引导弟子们到病中比丘的住处探病,把这种温馨的画面呈现给大家看——举手之劳能得到终身快乐,这就是佛陀以身教引导众生的实例。

其实,这都是日常生活中非常容易的事,却也是佛陀真正要教育众生的要事。因为在佛陀的僧团中,也有老、病、死的现象,他发挥爱的功能去照顾病中的弟子,也是很平常的事。

伟大就在平凡中

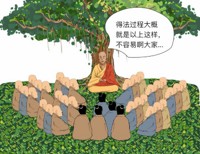

佛陀的生活并没有异于人间的生活,也没有比较特殊,他就是这么平易近人;佛陀最伟大的地方就是他能保持平凡的生活,不会因为自己已成佛、是人间的大导师、四生慈父,而高高在上、远离人群。他甚至回过头来对他的弟子说:「来,你过去听我说法,已经都懂得道理,现在你将所知的教法讲给我听。」这就是要启发弟子内心的本性。

一旦真理从弟子的口中宣扬阐述出来,他立刻由说法者的身份退居于闻法者的地位,这就显示了他的平凡;这分平凡,正是平常人所做不到的。平常人都以现实中的「我」为重,认为自己很超然、很了不起,而无法退居到平凡的求道者、闻道者身份,表现出那分虔诚的形态。

所以说,佛陀的伟大与我们不同;我们之所以离佛陀如此遥远,差别也就在这里。佛陀虽然超越凡人,但他仍能退回来,虔诚地听弟子说法、表现出认真听法的态度;我们能不能做到这些呢?如果我同样一句话多说几遍,相信有人心里一定会想:我才刚听过而已,昨天听的是这些法,今天听的也是这些。就会觉得师父很唠叨,再怎么绕、怎么说,还是同样这些话,连下一句要讲什么都知道了,这就是凡夫心。

佛陀不是这样,尽管他自己说的法由别人口中重达出来,佛陀仍然表现出殷勤虔诚的形态来接受,这就是凡夫做不到的事,但是佛陀却做到了;所以,佛陀平凡的人生,也就是佛陀的伟大之处。我们若想学佛,就要学他平凡中的伟大,学习他的低声下气,闻法求道。

我们不可因为「这是教授说的话、是大法师说的法」才想要听;其实,连三岁孩童的一切言行,也无一不是佛法啊!须知佛法是充遍于宇宙间的,即使是风吹草动都不离佛法,所以我们要时时刻刻抱着一种真正求道者的心态,努力求道闻法。

佛陀除了日常生活以身作则来教导弟子之外,他的僧团也有非常合理化的生活。因为,人不能离开衣、食、住、行四项基本生活。

饮食补给身体的营养

衣——就是衣着,我们既然来到人间,就不能赤身露体,因为人除了要以衣蔽体,随四季气候变换服装保持体温之外,还要守持礼节,所以衣不能离身。佛陀制定出家人要有三衣一钵,就是除了衣着之外,还要有饮食。

人生活在世间,要有健康的身体就需要营养,营养是从食物中撷取。营养均衡才能维持身体的健康,进而发挥良能与效用。如果每一个人都尽力发挥自己的功能,我们的生活才能安定,社会才能进步发展。

士、农、工、商,是一个大社会的组合成员,他们以健康的身体发挥个人的功能,而成就各项事业。例如士(学者),如果没有健康的身体、充沛的精神,他们也无法从事研究工作;没有学者研究学术,那么学术文化就不能提高水平了。所以,士需要健康的身体;而身体要维持健康,必须由食物中摄取营养。农、工、商各阶层的人,也都是一样。

总之,社会四大单元——士、农、工、商聚集起来,共同努力发挥功能,才能使社会繁荣进步。这些成就都是人为的,所以,人必须适度地摄取营养维持身体的健康。我们常常看到国外新闻报导,像非洲、伊索匹亚等许多国家都处在饥饿、干旱的边缘,这些沙漠地区,农作物无法生长,人们没有食物可吃,变得面黄肌瘦、四肢无力。既无食物可吃,又无体力耕作,就会造成恶性循环;因为人在饥饿的时候,根本没有办法发挥智能的功能。

从电视画面上我们可以看到,那些饥荒国家已经步上灭绝的边缘,究其原因,就是由于缺乏食物所致。

世间人需要食物,出家修行的人也是一样;饮食在僧团生活中确实非常重要,因此佛陀为僧团制定「食」的规矩——日中一食。印度气候十分炎热,佛陀所住之处不是群居的聚落,他远离人群而居。每天早晨,他必须离开住处到人群聚集的市集托钵,由于两地距离遥远,每次到聚落托钵时已经近午了;等人家煮好饭布施给他之后,他还得将这钵饭拿回僧团的居处,并非直接就在人家门前用餐。

所以来来回回两、三个钟头,等到吃完饭,差不多是下午一、二点;再加上印度的气候酷热,一天之中这个时刻温度最高,也是他们休息的时刻。等到三、四点之后,热气才慢慢消退,佛陀和弟子便聚集在树下凉快的地方,由佛讲经说法,弟子们听经受法。

如果他们还要吃晚饭,就必须再走一、二个小时的路到聚落里托钵,然后再花一、二个小时走回住处,这样是不是太不方便了呢?由于印度的气候及生活背景不允许他们一日三餐,所以佛才制定僧团日中一食。

日中一食,心无余累

除了这个原因之外,佛制定日中一食是为了调伏修行人的心。一般人都有遍食的壤习惯,只想选择好的,而厌弃不好的,这是人的通性。佛陀教弟子托钵的用意,就是说无论到什么地方,到哪个家庭,不论人家给什么,都要欢喜接受,给你好吃的,你就吃好的;给你不好吃的,你也要欢喜接受。饮食最主要的目的,只是维持身体的营养与健康而已,实在不必讲究美食爽口,这就是佛陀对弟子们的心灵锻炼,所以他制定托钵维生。

另一个原因是要我们去除心灵的爱欲,训练好的饮食习惯,出家人拿着空钵(应量器)出门托钵,人家给多少饭菜,回住处一定要全部吃完,不能剩余,吃完饭就要把空钵洗干净,这就是佛陀教育我们不可有储存饭菜的习惯。每天干干净净地接受,干干净净地休息,他训练弟子们过心无挂碍、身无拖累的生活。如果钵中剩下食物,就会心有挂碍,而贪取的心念也越来越多;而且一有剩余之物,身就有挂累。

为了训练弟子们身心逍遥自在、无所挂碍,所以佛制定日中一食、托钵维生,这是佛陀对僧团的教育。但是,千万不可以认为修行人只要修行就好了,不必吃饭,因为我们毕竟是血肉之躯,需要吸收营养。

有些人可能会问:修行是不是要素食?其实,只要看佛陀出门托钵,就知道他不一定能完全食素,人家给他什么,他就吃什么;因环境不允许,所以他要恒顺众生的生活,他端着一只钵碗,人家给他鱼就吃鱼,给他肉就吃肉,给他素菜就吃素;总之,这个碗里放什么东西就吃什么,这就是当初佛陀在世时的生活方式。

所以我们学佛不可以太执着。生活在现代的出家人,已经不需要出外托钵乞食,既然如此,当然可以选择以素食为主,不必为了口福享受而食众生肉。而且每个人都很忙碌,生活环境允许人们分段而食,所以有一日三餐、定时定量的方式。

以前佛陀托钵的应量器(钵)像盆子一样大,而且他们会调节自己的身体活动,体力及精神消耗不多。修行人离群而居,住在静谧之处,他们一次可以吃下许多东西,然后静坐修行,慢慢消化吸收,不必消耗太多精神体力,所以能够过日中一食的生活。

而我们现在的生活不同于前,不是一吃饱饭就坐着听经坐禅,现在每个人都要努力工作,消耗精神体力,无法一次吸收这么多的营养及热量,必须分段而食、少量多餐,这是由于时代及生活背景不同而造成的。不过我们现在却可以以素食为主,不必像佛陀在世时以托钵维生,不一定能素食,现在的环境允许,所以一定可以素食。

生活要合理化

修行一定要配合环境,同时要重视身体的健康,以及食物营养的摄取。能够做的当然要尽力而为,能修行的范围当然要尽量修行,但是生活一定要合理化,不可太执着。

例如许多人都执于「过午不食」,其实很多因素都不容许我们过午不食。有时候我们出门,那个地方没有过午不食的习惯,如果一去就催人家说:「我过午不食,一定要在十一点半之前用餐。」结果带给别人麻烦、让人家忙里忙外,这样就错了。我们应该视环境而做适度的调整。

佛陀制定的种种生活,就是要我们生活得身心逍遥自在,使我们身无挂凝、心无贪恋,这样才是修行真正的目标。我们要为修行而守规矩,不可为了修行而执着。

守规矩与执着是不同的,何谓守规矩?何谓执着?为什么两者不同?不妨将这个问题作为公案,好好的想一想:规矩与执着究竟有何不同?