佛弟子文库

佛弟子文库问:我发现,企业行为和佛法有很多矛盾。经商要有两个重要素质,一是形势导向,不断确定目标;二是以各种手段达到目标,那难免会伤害他人、巧取豪夺等。如何用佛法指导我们不那么罪恶地经营企业?

济群法师答:今天的社会,尚未建立非常有序的市场竞争机制,做好企业确实不易。我经常感慨,现在很多人因为做事把心做坏了。面对恶性竞争,企业不这样做就面临生存问题,这样做又内心不安,确实处于两难境地。

每个人的做事方式是由价值观决定的。过去,我们衡量一个行为成功与否,更多是从客观结果来考核,考核投资获得多少回报,比赛取得什么成绩。除此而外,有项重要投资往往被人忽略,那就是心的参与。我们做每件事都有心的参与,相应的,每件事都会有两种结果,一是客观结果,一是心行结果。也就是说,我们以什么心做事,最后会强化或成就某种心态。若以不良心态做事,就在强化负面心态,最后事情做成了,心却做坏了,这是现代社会的普遍问题。

很多人事业有成,却感受不到人生快乐,这样的成就有什么意义呢?所以要学会算帐。社会上精明的人虽然多,包括你们杂志的读者,很多是社会精英。但从佛法眼光来看,若不能看破轮回的虚幻假相,而是沉迷其中,把暂时当做永久,忽略生命的真正意义。不管多么聪明,其实都是傻瓜。因为你所追求的只是虚幻的泡沫,其意义甚至不足几十年。当你离开世界时,这些成就都和你了不相干,于了生脱死更是一无用处。从另一个角度来说,事业成就越大,死时可能更痛苦,因为实在是舍不得,实在是放不下。相反,流浪汉临终时可能还自在些。

所以,如果我们能从较高的角度审视人生价值,就能看清什么是轻,什么是重,就懂得怎么去做了,抉择时也就不会茫然,不会患得患失了。

问:在传统的儒家哲学中,往往将义和利对立起来,很少谈及利益。至少表面上,似乎金钱就是庸俗的代名词。这种思想显然不符合进步的社会观,请问从佛法角度如何看待金钱?也认为“金钱是万恶之源”吗?

济群法师答:金钱何以会成为万恶之源?首先是来源问题,这在拜金主义盛行的今天尤其值得重视。以往的生活条件虽然不富足,但在安贫乐道的传统观念影响下,人们依然知足常乐。随着改革开放的深入,中国从道德社会迅速转向功利社会。金钱诱惑和贫富分化带来的危机感,双重困扰着人们。在利益推动下,很多人为谋取财富而不择手段,而又不懂得如何正确使用财富。虽然拥有大量钱财,却没有健全的心智,没有处之泰然的超脱,就很可能在金钱的蛊惑下失去理智。

如果说贪、嗔、痴三毒是潜伏在我们生命中的危机,那么,使用不当的财富往往是引发它们的导火索。我们可以看到,每次金融危机时,总会有人因承受不了心理压力而走向毁灭。由此可见,如果将积聚财富当作生活的唯一目标,一旦失去财富,就等于失去全部精神支柱,这样的人生太可悲了。

“水能载舟,亦能覆舟”,财富本身并无善恶之分,而是取决于用途和我们对待钱财的态度。为富不仁者用它来作恶,慈悲众生者以它来行善。因此,佛教并没有简单地将金钱视为万恶之源,事实上,它同样可以成为造福大众的净财。

问:追求利益和修行是否对立?

济群法师答:有些人学佛后觉得世俗生活毫无意义,因此使社会上有人以为学佛是消极厌世的表现,是对人生责任的逃避,这是对修行的误解。《六祖坛经》说:“佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。”如果我们只把修行理解为念佛、拜佛和打坐、诵经,这是狭义的、形式上的修行。惟有以佛法智慧改造自己,从思想上摆脱贪嗔痴烦恼,从行为上不造作恶业,进而以无常见、无我见,了知一切有为事相皆如梦幻泡影,才是最好的修行。

问:我们知道现在不少企业家也是在家修行的居士,那么佛弟子该如何追求财富呢?

济群法师答:首先要明了因果。佛法告诉我们:如是因感如是果。世间的一切都不是偶然的。认识到这一点,就知道赚钱同样有它的因缘因果之道。其中的因,既包括往昔种下的业力,也包括今生付出的努力。然而,同样的付出却不会有同样收获。为什么有些人事事如意:这不是上天格外恩赐,也不是命运特别垂青,而是他们往昔种下的福田使然。

我想,无论经商还是做人,信誉都是极为关键的。用现在的话说,信誉就是品牌,就是无形的资产。信誉从哪里来?在激烈的商战中,能保持持久生命力的,都是那些拥有良好信誉的企业。因此,追求财富和学佛是不矛盾的。因为学佛就是帮助我们建立如法的行为准则,建立面对顺逆境界而不为所动的良好心态,这对我们追求利益,尤其是长远利益,将有莫大帮助。

问:世间财富在流转,有没有办法能让我们手中的财富永远增值而不亏损?

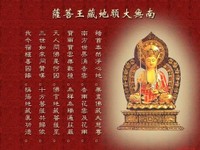

济群法师答:一味享用财富,福报总有耗尽的一天。一味积蓄财富,也未必能属于我们所有。佛法认为,只有布施出去的钱财,才会真正属于我们所有。现代人追求财富,总是停留在物质财富的基础上,以为拥有物质财富,就有了人生的一切。其实,物质财富只能满足人生的基本所需,是生命的低级需求。如果一个人只会追求物质财富,只能说明他的生命层次很低,一味停留于物质财富的追求,生命层次永远无法得到提升。如果说有什么财富可以成为人生的固定资产,那么只有功德法财才是当之无愧的。它无形,却不会随着死亡而消失,不会随着生命形式的转换而失去价值。因此,我们要培养心灵深处的慈悲和爱心,培养生命内在的信仰与智慧。对于人生来说,这才是最重要的财富,是永远可以从中得益的源泉。

很多人都以为,财富是自由的保障,似乎有了钱就可以随心所欲地生活,事实上,占有越多,越不自由。因为欲望是被逐渐激发出来的,占有的越多,期待和牵挂也就越多。所以我们必须对财富有正确认识,才能懂得如法求财,合理使用,才能从容地驾驭它,而不是被它左右,成为财富的真正主人。