佛弟子文库

佛弟子文库

敦伦尽分,闲邪存诚。诸恶莫作,众善奉行。

真为生死,发菩提心。深信切愿,持佛名号。

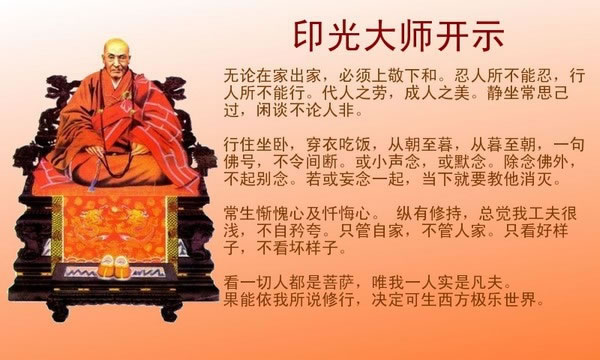

印光大师一生对弟子教化的言语很多,他的大弟子德森法师把它归纳成八句三十二个字。这八句箴言不但是大师教化众生的重点,他老人家本身也同样依此行持。所以,如果能够把握这三十二个字,就算对印祖的教化有所了解了。

在尚未入文之前,先简单介绍印光大师生平。大师是陕西省郃阳县人,出生在一个家教十分严格的家庭。由于陕西在大陆上属于偏僻地区,一般人民生活较刻苦,因此大师从小就养成勤劳俭朴的习惯。根据印祖传记记载,有一次一位弟子在找他,全寺上下都找遍了却不见踪影。最后发现,老人家原来在天井内洗衣服。当时印祖已经八十高龄,可是洗衣服却依旧不假手他人,可见他勤劳的美德。这是从小受长辈教化的影响。

后来出家因缘成熟,就主动发心出家。在出家期间,大师的德行可以简单列举两点。第一是“吃苦耐劳”。在佛门有饭头、水头、菜头等等,做的是捡菜、烧水一类的工作。这些苦行他都很认真地做,为大众服务,不辞辛苦。第二是“深明因果”。大师在佛门当库头(案:即负责全寺的财务,包含食衣住行等)时,从中得到很大的感触,知道佛家说的因果一点都不能错失。

之后,他在南海普陀山闭关修行长达三十多年,对外没有任何往来,一心阅藏,从中增进信心。早期受龙舒净土文启发的净土思想,此时则用来潜修,认真受持。大师之名后来之所以为世人所知,是因为有位高鹤年居士将他所写的文章公开刊出,大家才明白有这样一位高僧。所以,七十岁以后在苏州的十年间,就成了大师教化众生最忙碌的时期。

综观大师一生,自始至终都纯粹以净土持名念佛法门来影响大众。到底如何影响?以下就依照这八句三十二字箴言,来做个简单说明。

总 说

在这八句当中,前四句“敦伦尽分,闲邪存诚。诸恶莫作,众善奉行”是教我们做人的道理。所谓“万丈高楼平地起”,打好地基十分重要,做人做得好,就是学佛良好的基础。至于后四句“真为生死,发菩提心。深信切愿,持佛名号”,讲的是出世间法。因为人即使做得很好,最高也只能投生到天道;天道还在六道轮回中,不究竟,终究还是会堕落,好比向天射箭,射得很高,但还是会掉下来。所以,出世法也必须讲求,这样才能解决六道的轮回生死,才能安身立命,达到究竟。这八句其实是有根据的。前四句的后两句是根据涅槃经中的偈语:“诸恶莫作,众善奉行。自净其意,是诸佛教”而来。而后四句则是清朝彻悟禅师(净土宗第十二代祖师)的开示。

别 明

(一)敦伦尽分

首句“敦伦尽分”。“伦”即伦理,是人与人之间的一种关系。敦者,亲厚也,意即要让人与人间的关系好上加好。伦理关系中,最基本的是家庭伦理,另外像邻居间的相处,以及出社会后与人的交往,这些都包括在内。彼此间既然有关系存在,就要让这些关系加亲加厚,此即所谓“敦伦”。至于如何下手呢?关键在“尽分”二字。我们每个人的身分都不只一种,在上有长辈、下有后嗣的情况下,可能当子女,也同时当父母,或是当兄长等等。当我们处在任何一种角色时,都必须做得称职,这样一来,彼此间的关系就会渐渐好起来。关系要良好,必得双方都能尽其本分,这点十分重要。

中国人讲求“五伦”─君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,若依社会群体的发展来说,是从“夫妇”这伦开始,才有“父子”、“兄弟”等等其他关系的。至于要如何推动,才能使“五伦”和谐、亲厚呢?印光大师说,要点只有一个“孝”字。孝道非常重要,像现在台湾南部还有些地方,把祖先牌位奉祀在三合院或四合院的正厅,就是一种重视孝道的表现。

这说明什么呢?说明“不忘本”。我们今天能立足社会,跟随善知识学佛,这个我从何而来?是由父辈来的。如果我们重视孝道,就表示仍有一分感恩的心,有这分感恩的心,事情就好办。因为有孝思的话,一个家庭就会平安吉祥,对邻居、社区、乃至整个国家,都会有良好的影响。正因如此,祖师才一再强调孝道的重要。现今大家多会感慨社会人心不古,其实社会上的好人还是占大多数,因为如果坏人较多,我们就不可能有机会坐在此地。然而,坏人虽仅占少数,但确实令人头痛。所以,要靠大家将孝道发扬光大,来影响不好的人,使整个社会都能走向光明。这是第一点“敦伦尽分”,是我们做人、学佛很重要的一个基础。

(二)闲邪存诚

“闲邪存诚”。“闲”,在此当“防止”、“预防”解释。“邪”,则是指对心理有负面影响者。就当今社会发展来看,有很多事情都对人的身心有非常不好的影响。所以身为学佛人,对坏的事要有所堤防;尤其,对往生有障碍的事,都要小心、注意。我们都是凡夫,每个人都有自己的习性、脾气,因此,要确实说哪样不对、不好很难。不过,有个大原则,就是只要某人或某事会对我将来往生造成妨碍的,就要注意堤防。这是大原则,细节就不论了。

接著说“存诚”。“存”者,保存也。“诚”则可以就三方面来解释。第一,当“实在”、“老实”讲。好比说我们学佛了,就知道宇宙天地间有许多的佛菩萨和鬼神,所以我们凡是在大众当中怎么做的,私底下也该如是做,也就是要“表里一致”。第二,作“诚恳”、“恳切”解释。像我们平日在佛堂拜佛、问讯、顶礼时,内心要虔诚、恭敬;印光大师说:“有一分恭敬就得一分利益,有十分恭敬就得十分利益”。第三,“诚”还可以解释为“平实”、“朴素”。

民国二十九年,印光大师八十岁。老人家在圆寂前几天说,灵岩寺没住持不妥当,要立一位住持。当时,他心目中的人选是任监院的上妙下真法师。由于寺内上上下下对妙真法师都很有好感,觉得他办事勤快、修持又好,因此就无异议通过了。印光大师往生前,勉励妙真法师要平实领导道场,不要讲排场派头,因为排场派头对了生死一点帮助都没有,都是虚套。这虽然是大师对出家众的开示,但这点对在家弟子却更为重要。例如为长辈送终,我们处理上就不要铺张、讲大排场,因为对长辈的往生没有丝毫帮助。如做这种热闹的虚套可以让亡者往生,我们即使再穷也要借钱来办。但正因为毫无助益,所以只要朴实地做即可。以上是“诚”的第三种解释(平实),举了几个例子,其他日常生活上的事,吾人可以举一反三。

(三)诸恶莫作

第三句“诸恶莫作”,就是坏的事不去做;依戒律来说,就是“止持”。诸恶当中,印光祖师说“杀”最严重,所以要戒杀。诸位或许会认为,我们学佛后老早就不杀生了,这何必多说。但是我们虽然不杀生,还是有许多细微处该注意。好比女众菩萨平日操持家务,在厨房准备三餐,水槽四周就要多注意清洁,尤其是夏天更要预防招引蚂蚁。

大家都经验过,流理台上若没擦干,很容易就淹死蚂蚁。另外,如果我们家中有小孩,难免就会有养乐多、糖果、饼干之类的甜食。若小孩吃完糖果,一定要教他把糖果纸拿到水龙头下冲一冲再丢掉,因为糖果纸上多少会沾黏一些糖膏,如果不处理,蚂蚁一来,很容易就被黏住而闷死在其中了。还有,养乐多或装果汁的铝箔包,吃完也不要乱丢,因为甜甜的水会吸引蚂蚁跑进去而浸死在其中。所以,在丢弃之前,最好先用水冲过(铝箔包要先用剪刀剪开),这样就不容易招来蚂蚁了。学佛就是这样,不必讲得太深奥,只要平常多在生活当中实践力行即可。

(四)众善奉行

再说“众善奉行”,如果依戒律来讲,这就是所谓的“作持”。社会上,很多人都认为自己是好人,因为自己会做善事。比如别人没得吃,我就给他吃的;没得穿,我就供应他穿的。没错,这是对人行善,可是如果就细部而论,所谓善事,应该不仅仅如此而已。何谓“善”呢?要考虑的很多,但至少要包括三点:第一,就时间上来讲,不能只利益眼前,未来也要能如此。第二,不但对自己有益,对他人亦复如是。第三,所行之事,都合乎天地间的正理。符合上述三点,才能称之为“善”。

在古代,有位有钱的员外想办冬令救济,煮粥来赈济饥荒的难民。由于冬季天寒地冻,每个人都想吃热食,再加上又可以分得一些银两,因此消息宣布之后,几十里外的人都涌来了。不过,因为事前没有妥善的规划,造成赈济当天发生严重的动乱。天气严寒之下,不耐烦的人群彼此相互拉扯、推挤,结果有二十多人不幸当场死亡。

待在屋内的员外,一听到死了二十多条人命,因为惊吓过度,一下子就闷绝而死了。事件过后,人们检讨整个过程,发现这样的行善确实有待商榷。天气那么寒冷,人又众多,主事者竟然没有在事先做好周详的安排和预防,导致救人变成害人,怎能不令人扼腕!可见,好事要成就,必得细密斟酌,结果才会圆满。倘若只想成为人人称赞的大善人,而不仔细思考现实状况,善事做下来,往往就未必对人有利了。

(五)真为生死发菩提心

以上四句“敦伦尽分,闲邪存诚。诸恶莫作,众善奉行”,说的是做一个好人的基础,但对学佛的人来说,这样还不够。因为学佛最重要的,就是要了断生死轮回,所以必须“真为生死”来学。人生很无常,平常我们晚上睡著就是“小死”,因为明天不一定还能穿上自己的鞋。如果穿得了,就能继续活下去;没法穿了,就表示生命结束了。正因为生命难料,所以我们随时要有“真为生死”用心的准备;学佛若不为这个,即使听了很多祖师的开示,也等于没用。

说到这里,大家或许觉得可以做到,没有问题。但是一想到自己得好结果(了脱生死),而家人、朋友却仍然在沉沦当中,就会觉得不忍心,怎么办呢?这就要讲到“发菩提心”。所谓“发菩提心”,并不是指要像大法师一样弘扬佛法;如果我们能发愿,影响家人、邻居、朋友来学佛,这就是“发菩提心”了。不过,说到这儿,问题又来了。佛教的修行法门那么多,我们自己该怎么抉择,又该如何引导别人呢?今天我们必须掌握一条正确的路,这条路就是能令众生当生成就的“净土持名念佛法门”。

(六)深信切愿 持佛名号

持名念佛的要点有三:第一“深信”,第二“切愿”,第三“一心念佛”。何谓“深信”呢?就是对于释迦牟尼佛的话─说有极乐世界、阿弥陀佛,深信不疑。其次,深信阿弥陀佛所发的四十八愿绝不虚假。再者,深信十方诸佛对于极乐世界、持名念佛法门的赞叹绝无诳语。这样的“信”是十分坚定的,即使释迦牟尼佛再来,劝我们放弃念佛法门,我们也丝毫不受动摇。

第二“切愿”,这“愿”分两方面说。首先,是要对我们所处的娑婆世界产生厌离心。祖师曾经提出一个比喻,说娑婆世界就好比监狱一般,没有自由;又好像茅坑一样,又脏又臭。正因非久留之地,所以应该尽速离开。英国科学家霍金也曾经表示,一千年后,地球将不再适合人类居住,因为大自然变化太大,所有生存条件都将每况愈下,所以,对娑婆世界要有厌离心。其次,则是要对西方极乐世界有欣求之心。我们无始劫来流浪生死,在六道轮回中凄惨落魄,受尽种种苦楚;现在要回家,要往生极乐、永断生死了,应该欢喜踊跃、载欣载奔。“欣厌”都具足了,往生之愿才深刻、真切。

最后,持名念佛法门的第三个要点是“一心念佛”。如何念佛才能得一心呢?印光祖师说,要领就是楞严经大势至菩萨念佛圆通章中所说的:“都摄六根,净念相继”。意即念佛的时候,要把心完全收摄在一句“阿弥陀佛”上。不论自己念或是共修念,一字一句都要听得清清楚楚;由心田中发,由口出声,再由耳根听入,每个细节都要清楚、不散乱。这个“听”字诀,相信大家都不陌生,如果能确实去行持,定慧必然日进有功,往生亦必定稳操胜券。

结语

这八句三十二字,是印光大师一生教化的主轴。前四句和后四句之间,关系密切,不相舍离。后四句一定要建立在前四句上,这样才能落实,也才有下手处。意即道业若要有进展、成就,必得先培养健全、优质的人格;佛菩萨的智慧、庄严,都是奠基在做人基础上的。再者,前四句也要有后四句来配合,如此才能彻底圆满。大家可以试著观察,懂得学佛、念佛的人,他孝敬父母、敦伦尽分的方式,绝对和没学佛的人不一样。唯有懂得佛法,才知道怎样做对自己的亲人、朋友最好。总之,祖师在世间法和出世法两方面,都已为我们提纲挈领、指出明路,吾人若能善体祖意、如法用心,必能自利利他、圆成菩提。