佛弟子文库

佛弟子文库

什么叫佛,佛一开始叫佛陀耶,到了中国3000年,就把陀耶去掉了,变成了佛了。其实佛陀耶翻译成中文的话,就是觉明。当你觉悟了,当你明白了你就是佛,觉悟什么?明白什么呢?为什么这个世界上寿命有长有短,在世界上有穷有富。有一些人是在复旦大学读书,是高级知识分子,有一些人在农村,小学都没有读书过,知识是不平等的。人本应该是平等的,人人都可以学习。这个道理我想大家都明白,本来是平等的,但是实际上有贫、有富、有贵、有贱,为什么会出现这些差别,这就是佛教说的因缘,再说明白一点就是他没有这个善根,所以他接触不到。

所以现在每一位道友,你今生所受就是前生所做的。你今生所做的是因,又得到未来的果,就这样的因果相循。我所知道的很多道友都是做贸易的,在经济上有所成就。成就了又如何呢?没有成就的,失败的,并不是说做贸易就赚钱,也有失败的,也有赔的。在你经营一些事业的时候,有成有败。在你学习知识的时候,有深有广。但是一些世间上的知识是有限的,处事之间的文化是无限的。我们这些和尚,出家人他所学的文化是无限的。这也是大家没有学习过所不能理解的。

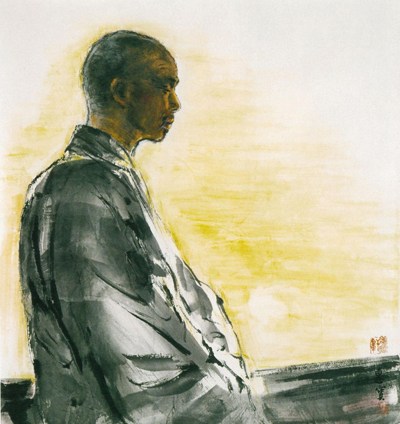

我今年96岁了,我从16岁出家,我没有读过小学,但是我19岁开始讲经。以后就一直做法师了。这个差别从哪里来?没有差别。是前生的因,今生的果。我什么书看过一遍,不看第二遍了,为什么?这是我前生修来的,前前生,无量生修来的,你前生没有修过,你今生就不行了。佛教不讲断面,说我们人死了,你死不了,永远死不了。叫相去。把你过去所做的善也好恶也好,你的财富,我们来生还可以继续享受。有的做贸易一做顺利就发财了,有的一做就赔了。我有两个弟子,就在广州、深圳,两个弟兄同样做贸易,都做鞋的生意,一个发的很大,另外一个做不起来,赔了。同样的,为什么?这就是我们佛教讲的,过去的福报过去的因。我们佛教是讲相续不断的,你今生所受是你前生所做,你要问你未来如何,你今生做的,未来要受。说我们欠人家钱,你无论走到那里你都要还,下一辈子,人家当主人,你给人家打工,你还是要还。这就是佛所说的因果论。你前生的因,今生受果,你不要抱怨。这叫因果循环。

有的人看起来一生很幸福,有的人不一样,你生活非常困难,坎坎坷坷。有的人经常害病,这是因为你前生杀的生。这就是佛教讲的因果论。什么因结什么果。你种的桃子绝对不会生成梨,说现在嫁接,但是这需要科学手段,但是你没有这个手段你就改变不了。我们信佛了,就让你改变了人生,可以把你改变,我过去的业,把业消了,就等于你今生还债了。但是并不是说你信了佛了,就把业消了,而是信了以后你还要做。前面知道念头不对马上停下来,这样的话,你遇到的事情你可以转变,如果你相信转变不了,但是我们现在假使知道自己的思想不对头,然后进行了改变。这对我们佛教说才算是有信心。

信佛是有条件的,并不是说我烧香拜佛就算是信佛了,要从心里信才算。我们看到有生命的东西都绝对不能把他伤害到,这才是有信心。能够知道自己前面错了,然后进行改变,这算是信佛的入门了。就是觉得前面不对后面能改正叫有信心,修这个信心得修多长时间呢?你看每一个出家人,他不是今生才发心的,他是多少生的。在我们出家道友之间有一些人智慧很大,一学就会,有一些人学十年,学二十年还学不成。为什么?前生没有这个因,我们有很多道友做贸易,有一些做贸易顺顺利利达到目标,达到什么目的呢?就是发财。有一些人做生意一样的做,你做就赔,人家做就挣。什么原因?都不是现生。

所以看到人家富贵你不要羡慕,你多做好事,莫问前程。他的富贵不是现生的的,是前生修来的。他发财了之后,他的财用于帮助别人,然后你来生消受这个报。你做任何事业都不成功,如果你一生事业都成功,就说明你的前生善业很重。佛教一切都讲因缘,就是三世因缘,过去、现在、未来,而我们出家人是看十世的因缘。收徒弟要看他有没有善根,所以一点一滴没有一点是浪费的,一定是有因果的,因缘本身就是因果。善有善报,恶有恶报,若是不报,时候未到,到时候自然就报了。

有很多资本家,到第二代就穷的什么都没有了,我在北京看的多了,有的等不到第二代,自身当中就发生了变化,为什么?你了解了解他的行为,了解他的历史就明白了。山西有一家搞贸易的,他从来不取暴利,也不做大商号,柴米油盐酱醋茶,甚至还卖劈柴。他的生意从宋朝到现在了,1000多年,多少次灾难,他们家从来没有受过损失。这叫积德。暴发户是靠不住的,就看你用不用心。

佛教当中有一部经叫《大方广佛华严经》,他分80段,一段叫文殊师利菩萨,他有一个讲善恶业报的,就是一生种下去,千生万生去享受,有一生做下去的,半生就消失了,就是做善事的时候,发的心不一样。发的长远心源远流长,有的善人等到他自己发了财,他要行布施,帮助别人,他的财富源远流长。有一些暴发户,自己发了财了,看不起穷人了,一毛不拔,不肯帮助别人,这个富绝对不长,这个富,富不过三代。要富的久远,要多做好事,莫问前程。这个好事不是说供养佛法,而是帮助别人。

在当前的世界,慈善事业做的很多。但办慈善必须要真情实意的办慈善,不要夹杂。现在做慈善的事业不真实了。做善的还要夹虚伪,做善事不是要名的,而是真正的帮助别人,让人家得到利益。比如说做好事,在佛教讲的做功德。在佛教当中菩萨道就是帮助别人,没有自己,他心里所想的就是一切人,而没有想到自己,这就是佛教所讲的菩萨。这个菩萨不一定是出家人。他的用心想到别人的困难,想到别人的痛苦。我现在我把佛教讲的世俗化了,没有讲佛教的语言,都是用世俗的语言。因为大家没有研究过佛经的话,没有办法懂。用世俗的语言来说,就是帮助别人。所以这些大菩萨,菩萨是印度话,翻译成中文就是觉有情,让有情的人都有觉悟。觉悟什么呢?要有善心,不要随便就责备人,伤害人,要尊重人。这就是菩萨。

在佛教有四大名山,他都是尊重众生的。比如说他们不仅度人,他还度猪。比如说有一个和尚在五台山,一个出家人告诉另外一个出家人说你帮我带一封信给百合,另外一个和尚就同意了,结果带着这个信下山了之后,他才想到这个百合是谁呢?他不知道。后来到了荆州一个县,听到有人喊百合,结果后来一看这个百合是一头猪。这个带信的人就把信给了这个猪了。这个猪拿信一照就立起来了,然后就死了。那个信就叫他说,你该回山了。在我们佛教讲,那些大菩萨要度有缘人不一定就是那些有钱、有财富的,都是先度苦难的。

我们看这些菩萨,并不是说都是有钱的菩萨,一个是做饭的,一个是总是住在山洞里的。众多的菩萨到人间,不一定都是我们看到的非常的庄严的佛像,不是的,有很多都是很普通的。我说这个意思是什么意思呢?凡是我们佛教的弟子,看到那些不起眼的和尚,或者是穿的破破烂烂的和尚,那才是真的,所以我们说真人不露相。那是不是都是这样的呢?不是的。要随缘,当他实现的时候,众生跟他有缘他就实现了,所以是随缘实现了,有的是现菩萨身,有的是普通人民,有的是大夫长者。

大家知道在印度有一个发行的菩萨,他到他亲戚家去拜访,他看他的亲戚们都忙的不得了,说你们供养什么人这么尊贵。那个亲戚说,我们供养的是释迦牟尼,他一听到佛的名字,他都浑身发抖。他是有善根的,这是一种自然的感应。当我们做一件善业的时候,你起心动念,这个感就来了,你自己的果报,将来享受。你自己还没有成佛呢,你成佛了,就发生变化了。所以今天跟大家讲,你要多做好事,莫问前程。你不要求回报,这是最好的。