佛弟子文库

佛弟子文库

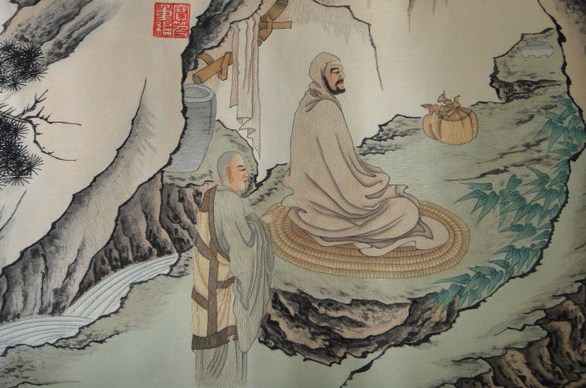

达摩祖师——我们禅宗的祖师、初祖,对汉传佛教影响非常大。有些庙就称为某某禅寺,禅宗五家七宗在唐代以后非常盛行。达摩祖师有一部非常有名的论,叫作《二入四行论》。二入,就是理入、行入。这部论开头说:“夫入道多途,要而言之,不出二种:一是理入,二是行入。”也就是说,对佛法的悟入,对佛法的觉悟,有八万四千法门,非常多的方法,非常多的途径,但概括起来就是两种:一种从道理入,从义理入;一种从行入,从行持入。从教理入和从行持入,即理入和行入。

第一,理入。

什么意思呢?“理入者,谓藉教悟宗。深信含生同一真性”。“藉教悟宗”,“宗”就是宗旨、目的;“教”就是语言文字、说的话,也就是祖师大德说的话。祖师大德告诉我们怎么修,怎么做,你照着这样去做,照着这样去实践,才有办法“悟宗”。禅宗本身虽然是不立文字的,但是也要“藉教”才能够“悟宗”。如果没有借助“教”——教理行果的这个“教”,宗旨也是悟不出来的。“深信含生同一真性”,就是要相信一切众生都能成佛,一切众生都有佛性。我们要真正相信这一点,也不是很简单的事情。比如我们平时看到别人有很多的毛病、很多的习气、很多的过失,当看到对方有那么多问题的时候,我们能不能相信“对方有佛性,我可以启发他”?所以我们从文字上,从理论上认可一切众生都有佛性,和我们从道理上真正相信人都有佛性,并通过自己的努力,通过自己的言教,能够启发对方的佛性,是不一样的,后者才是我们菩提心的显现。如果我们不能做到这一点,而是认为这个人问题很多,成见很重,毛病一大堆,那么这个“理”你还没有入,没有认识到菩提心是什么,佛性是什么。从理论上,从义理上,你还没有真正悟到这一点,还没有真正达到这一点。

第二,行入。

行入怎么入呢?达摩祖师讲有四点:报怨行、随缘行、无所求行、称法行。

第一点,报怨行。真正地以德报怨,遇到逆境,遇到不如意的事情,遇到种种痛苦,都把它当作修行,这是很不容易的事。我们一般人的反应是“我对你这么好,给你讲佛法,你有什么困难我都帮助你,你还对我怎么样怎么样”,这就是世间的心态,不是佛法的心态。佛法的心态,第一点,达摩祖师告诉我们要报怨行。

第二点,随缘行。

随缘行也很重要,世间的一切都是因缘所生法,这件事情的出现,这个东西的存在,都是有因有缘的。既然有因有缘,在缘起法上,我们就能够修行,就知道自己该怎么来面对,怎么来用心。随缘行当然比报怨行要容易一点。

第三点,无所求行。

有求皆苦,只要我们有求,就都是苦的。我们常常讲,学佛法要离苦得乐。苦也好,乐也好,都是一种感受—— 苦受、乐受。感受是什么呢?感受,没有指定是什么,没办法指定什么是痛苦,什么是快乐,它是人的一种情绪。痛苦也好,快乐也好,都是人的一种情绪。符合我们情绪的我们就觉得是快乐的,不符合我们情绪的就是痛苦的。无所求是让我们在“受”的基础上下功夫,而不是在“苦”的基础上下功夫。苦受,重点在“受”。乐的境界也好,苦的境界也好,能够把自己的“受”——感受把握住,那外在的苦乐就都不成什么问题了。比如天气热了,我们就少穿衣服;天气冷了,我们就多穿衣服。这是我们能在“受”的基础上,在这个境界上来把握的。

如果不是在“受”的基础上来把握,我们可能就是在苦乐上把握了,认为“哎!冷得要死”或者“现在热得要命”。无所求,就是无论外在是怎样的境界——苦的境界、乐的境界,我们都在自己“受”的基础上做得了主,不会影响到自己的心态,外在再轰轰烈烈的场面也不会影响到,外在一个人都没有的情形也不会影响到,内心很自在,不会认为自己需要一个怎样的境界才能够让自己快乐,才能够让自己少受痛苦。

远离痛苦和得到快乐,都是有求。我要得到快乐,或者说我要远离痛苦,这都是内心有求的一种表现。有求本身可能引发痛苦,比如我们要好好修行,好好用功,但是修行修不上去,用功用不进去,没有进步,就会产生痛苦。很多人学佛法,本来说我要解脱,我要成佛,怎么越学越苦呢?那是因为用功用错了,对佛法理解错了,理解偏了,没有在最基本的“受”上用功,而是在苦乐上用功,就变成“头上安头”了。在山下,你可能天天忙忙碌碌的,很难过,认为太忙了,没时间用功;忽然上山了,你又认为太闲了,可能又起另一种烦恼了。人就是这样,有了这个境界就会向往另一个境界。人内心患得患失,有上有下,有高有低,有分别心,就是这样引起的。这是第三点,无所求行。

第四点,称法行。

称法行就是符合佛法的标准,照法去行持。

所以达摩祖师讲得非常清楚。先是“报怨行”,遇到冤亲债主,怎么办?处理不好就有干扰。在庙里也好,在社会上也好,碰到一件不如意的事,看到一个不如意的人,影响你一天的情绪,那就没办法修行。这样在心中就有障碍,这种障碍使你佛法学不进去,关闭了你的善法之门、信心之门。所以理入也好,行入也好,都需要“教”,都需要人去引导,都需要知见的正确建立。而正确建立知见,我们就要培养一个很好的思维模式、思维体系,这才是转凡成圣的过程、方法和下手处。这就是“见”。