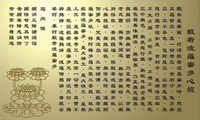

佛弟子文库

佛弟子文库智慧不产生作用时,菩萨和众生是一样的;智慧产生作用时,对菩萨自己来讲是断除一切烦恼,对众生来讲是菩萨普度一切众生。

智慧的产生分成四个层次:闻、思、修、证。首先要听闻佛法及修行的方法,以正知正见作为指导,确实修行才能证得五蕴皆空,产生智慧。

闻、思、修、证,也可以说成闻、修、思、证。思是修的一部分,思是指修观行,是思惟的意思。不是思想的思。修行有散心修与专心修,专心修才叫作思惟。有修才能证,《楞严经》上认为思辨可以产生智慧。在印度及西藏佛教有一派学者就是主张以辩论的方法产生智慧,不一定要修禅定。我是以禅修的观点来解释闻、思、修、证。是以藏传佛教的《菩提道次第广论》及南传佛教《清净道论》为依据。

菩萨是以闻、思、修而证得五蕴皆空的境界,一切智显现而得解脱;以根本智产生的力量,以无量法门帮助众生,使众生得解脱,这是道种智的功能;能尽知诸法自度度他,是一切种智。

五蕴

五蕴中的色,是物质的;受、想、行、识,是精神的。五蕴是构成我们世间每一个人的必要因素。

色──就是地、水、火、风,总称四大。包括我们物质的身体及身体所处的环境。

受──感受的意思。

想──判断。

行──判断后如何处理。

由于受、想、行这三个心理活动,能推动我们的身体行为及言语行为。

识──以「受」、「想」、「行」的心理活动,操作物质的「色」身,以物质的「色」身和「受」、「想」、「行」的心理作用合一,就产生了第五蕴的「识」。

如果没有识蕴只有前面四个蕴,就成了唯物论,识蕴是生命的主体,从过去生到这一生,从这一生到来生,都是靠它。而前四蕴的活动所产生的业力的结果就是识蕴。它是「去后来先做主翁」,投生时它先来,死亡时它最后走,然后到另外一生去投生,也是它先到。现代的植物人的色蕴及识蕴还在,只是丧失了受、想、行三蕴的功能。

大乘的菩萨、小乘的阿罗汉、一般的凡夫,各以不同的层次看五蕴。

大乘的菩萨:以如实空的立场看五蕴。对五蕴构成的我,不起执著,对个别的五蕴现象也不执著,所以可以不恋生死,也不怕活在生死中。既然不贪著五蕴也不厌恶五蕴,所以在生死中继续度众生,不必逃离生死。

小乘的阿罗汉:以分析空的立场看五蕴,由五蕴构成的我是空的,五蕴本身是法,其个别的五蕴并不空。所以也难从五蕴组合成的自我得到解脱,但是个别的五蕴法还在,我执消除而法执仍在,故非究竟。

一般的凡夫:不论知不知道有五蕴,但是五蕴构成的我是在运作,而且事实上处处在对五蕴生起我的执著,所以不知五蕴皆空。

多数的凡夫,根本不知道五蕴组成的我是空的,即使在观念上知道是空,事实上烦恼及执著还在,一般人在世界上,每日在贪、瞋、痴、慢、疑中生活,对身外的事物有要追求的、放弃的、喜爱的、厌恶的感觉。对自身也有骄傲、自卑、没有安全感,这都是不知五蕴皆空,五蕴组合的自我也是空。如果能以小乘的慧眼来离我执,菩萨的法眼来离我法二执,便是般若的功能,菩萨的法眼便是般若。

凡夫也可以用五停心观中的十八界分别观及因缘观,在《楞严经》中称为二十五圆通法门,即是二十五种观法,也都以五蕴的身心为基础。若以五蕴配十八界,则色蕴中有四大,包括身体的六根、外在环境的六尘、心理现象的六识,加起来便是十八界。

因此,不论是《楞严经》二十五种圆通法门的菩萨禅观,或是五停心的基础禅观,都不会与五蕴无我、五蕴皆空的禅修方法相违。

空

「空」的梵文śūnyatā是对「有」的否定,但又不同于虚无论的断灭见。

空的意思,在原始佛教,便是从生灭现象的观照而发明的。所谓此生故彼生:烦恼起,生老病死生;此灭故彼灭:烦恼灭,生老病死灭。有生有灭,生灭无常,便是空。

大乘中观的空义,是依龙树菩萨《中观论》所持的见解为准,该论〈观四谛品〉有二偈,相当重要。「以有空义故,一切法得成;若无空义者,一切则不成。」

这明言空义,能成就一切法,若无空义,一切法都不得成就。空是无碍无阻义,如果遇到任何阻力,便表示自心中尚未能实证空义,也未能以般若智慧来照见诸法似有而实空。什么原因呢?则另有一偈云 :「众因缘生法,我说即是无;亦为是假名,亦是中道义。」

此与原始佛教所说「此生故彼生,此灭故彼灭」的道理相同,凡是因缘合成的现象,自性皆是空的,不仅自性空,此空也是空。说诸法是有,是有的假名;离开有无二边,即是中道,即是《般若经》所说的空义。

舍离有无二边,也不执持中间,才是真正的中道实相的空义,空中无有相,也无无相,所以空义能成一切法,也能破一切执著相。

照见

「照」是观察,「见」是体验,以甚深的般若智慧,观照体验五蕴等一切诸法的自性皆空。以般若的角度来看世间现象,空与有是相反相成的,看似矛盾而实际统一,且又是超越的。