佛弟子文库

佛弟子文库

我们常常讲五福临门:第一是长寿,第二是富贵,第三是康宁,第四是攸好德,第五是考终命。那五福里面尤其是“攸好德”,就是他生来就好乐道德,秉性仁慈。这就是他多生多劫善的串习。善的串习:原来是这样,今生还这样。这就是他的因。

这个因就会导致:他能得长寿;他能富贵;不仅有财富,而且社会地位让人尊重;身体健康,内心安宁——身心康乐;然后到了临终的时候,寿终正寝——善终,年高而善终。这就是善的报应。你行善,这就是上天用五福来奖赏。

但如果你造恶,就有六极来惩罚你。六极相反:凶、短、折——寿命夭折而且横死、凶死,身体疾病、多病,内心忧愁,物质生活贫穷,相貌丑恶,心志怯弱。这就是他造恶导致的六种不良的结果,非常的不幸。

这种贫贱、夭折、多病、有精神障碍等等,这都是自己多生多劫的恶业所致。人和人之间是不一样的:命运不一样。你就兄弟姊妹一母所生,都不一样。这都是自己的自因自果导致的。

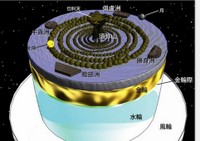

所以《尚书》里面不断谈这个问题,一个人天命无常啊!天命是没有一定的,就是根据你的善恶所感来决定的。所以你一个人做善,上天就给你吉祥;你造作不善,上天就给你种种的灾殃。那么《周易》里面也谈“积善之家,必有余庆”。积了很多阴德的家族,你就会有好的后代来继承你的香火。

这个“余庆”,跟“本庆”相对而言。你积善,它的本庆是在自己身上,余庆是在子孙后代身上。

反之“积不善之家”,你的本殃在自己身上,余殃是在子孙后代上。所以一个人自己不积阴德,后代一定是受负面影响。反之,一个家族能够传得几十年、几百年,多少代都是鼎盛的,都是富贵的,说明这个家族积的德非常深厚。这些道理都屡屡的在我们中国儒家的典籍当中有记载。