佛弟子文库

佛弟子文库

念念上求佛道,心心下化众生。闻佛道长远,不生退怯,观众生难度,不生厌倦,如登万仞之山,必穷其顶,如上九层之塔,必造其颠。如是发心,名之为真。——省庵大师《劝发菩提心文》

首先谈发的是真心,真实之心,真诚之心。真诚之心是什么?表现为“念念上求佛道,心心下化众生”。我们修行佛法,在哪里修?是观照当下这一念,我这一念所系缘的是什么对境?如果我们念念还是想五欲六尘、人我是非、恩恩怨怨、人天福报,那就不对了,那就不真了。

我们是发菩提心的人,我们在念头当中要把菩提心的内涵给它落实。就是每个念头都是以智慧来上求佛道。心心也是谈念头,每个念头都是以悲心要下化众生。这就是上求下化。自己现在是一个凡夫,我们已然发菩提心,就是初发心的菩萨,虽然我现在还没有这个实际的福德智慧去度众生,但是我每个念头,我都是为了度众生,来求证佛果。要作为我们的念头当中的主导。

这就是你的菩提的心念,你菩提的心念,念念都是这个主导的话,那这些五欲六尘,烦恼的念头就入不进来。就好像一个田里都长满好的庄稼,那个杂草就不容易长出来,如果你没有好的庄稼、禾苗在那里,杂草就会丛生。所以真和伪,它是不能相容的,有真就不会有伪,有光明就不会有黑暗,所以要把正的东西给它扶起来。就是念头当中,心心念念都是上求佛道、下化众生的念头。

而且进一步思惟,在成佛的过程当中,确实是非常漫长。初发心的菩萨,如果按照修行的阶位来说,那都是要从外凡到内凡,再到信位,信位再到三贤,再到十地,再到等觉,那这样的一个过程非常长远。就是藏教成佛,也说要经过三大阿僧祇劫的修行,那还是只是成一个藏教的佛。那我们现在发的是如来乘的发心,是要成大乘圆教的佛果,那他的道路更为遥远。这就类似于如果藏教是三百由旬的化城,那圆教就是五百由旬的那个宝所。

那一般凡夫,听到这么远,他就心生怯弱。但现在我们用圆教的理念发出来,我们不要怕了,因为《华严经》告诉我们,初发心时,即成正觉了。要知道我们真正这个菩提心发出来,就有十方诸佛如来的加被、护念,我们就有巨大的外力的帮助,就不再是在生死旷野当中,孤苦伶仃地流浪了。所以,虽然佛道长远,但绝对不生怯弱之心,退转之想。这是从上求佛果来说,坚固心愿。

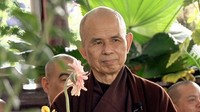

从下化众生来说,“观”,就是用智慧观察一切众生,尤其是五浊恶世的南阎浮提的众生,他的烦恼习气厚重,刚强难化。那对于一个发菩提心的菩萨来说,一定要把度众生作为他的核心的内容。虽然观察众生刚强难化,但绝对不生一念的厌倦、放弃之心。《阿弥陀经》里面讲的那个常精进菩萨,他是什么情况?就是无量劫以来,就是为了度一个众生,跟他随形六道。这个众生在人道,他追随到人道;这个众生到地狱,他跟着到地狱。就是无量劫为了度一个众生,不生一念的厌倦、放弃之心。他是这样的一个发心。

就好像地藏菩萨,南阎浮提众生也是刚强难化,好不容易把这个地狱众生度上来了,度到人天道,转眼之间又下了地狱了。我们这些众生都是从地狱里面不是一次了,是二进宫、三进宫了,进了很多次了。但是地藏菩萨并没有说,你怎么又来了?我现在不管你!你进去了,他还得管,他还得想办法从地狱里面把我们托出来。所以地藏菩萨很辛苦,我们不断地出来,不断地进去,搞得他的工作任务永无尽期。但是他发的心是众生界尽,众生业尽,众生烦恼尽,众生都度尽,他的这个愿才尽,是无尽的悲愿哪!

真的是大乘菩萨道,他就是不能有讨厌、不能有疲倦、不能有抛弃之心。他是一个极重的悲心,这种悲心实际上是超过父母的。我们世间父母对子女是很爱护的,但是你要观察,他对那个比较孝顺的子女,都很关心,都无私的大爱。但如果那个子女很忤逆,很不听话,很跟他抬杠,很跟他犟嘴,这个父母都有时候心里会放手:你这个儿子,你这么坏!我不理你了!甚至登报断绝父子关系了,他都可能会厌倦,放手。但是菩萨的发心,就是很难度,很刚强,很忤逆,都不厌倦,都不放手。

那这样上求佛道、下化众生的一个艰巨的过程,一定要有波罗蜜的心态——彻底、圆满、到彼岸、到家。这就比况为,就像你要“登万仞之山”,一仞就是八尺,万仞之山,那么高的高山,一定要爬到它的顶峰去,“必穷其顶”。就好像要登九层的高塔,也一定要抵达这个塔尖。不到山顶和塔尖,誓不放弃,宁可粉身碎骨都不退转。这种发菩提心的人,这种念头,这种心智,这种意志力,他是非常刚直的,也非常有力量的。

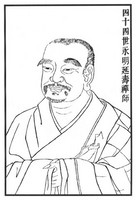

我们看玄奘大师西行取经,他走戈壁沙漠的时候,刚上路就发现他的水漏掉了,他本能地就作反应,他要回去装好水再回来。就在他走了十几里的时候,他再想:我不能回去。宁可往西前进一步而死,也不能向后退转一步而生!所以他就停住了他的要回去取水的这样的一个行为,掉过头继续走。这继续走,意味着什么呀?意味着是向死亡挑战,意味着是接受死亡的考验,他是一个这样的选择。

所以玄奘大师,有四天五晚没有进一滴水,最后是爬呀,爬行哪,爬得最后是昏迷了,基本上昏死过去了。那幸好,他还有一匹马,那匹马是老马,忽然在他昏死过去的时候,那个老马就唤醒他,这个马就跑在前面,他就跟着爬爬爬的,发现一潭清水,救命的一潭水,他才活过来了。也许这是玄奘大师念《心经》,观世音菩萨的变现。

就得要有这样的一种精神,这是一个大乘菩萨行人能够到达宝所的一种特有的品质,叫做重法如山,轻身似尘。不要有保持自己的身体的这个想法,在关键时刻就是舍身的。舍身不怕死,他才能够把内心的潜能给它张扬出来,一个怕死的人,是什么事情都干不成的。有时候在重大问题上,就是用死亡做赌注的。这就类似于发的这个真心,就是这个样子的,所以必定要到达顶峰才罢手。这样的心就是至诚心,就是真心,他才有可能修行成功。