佛弟子文库

佛弟子文库

一方面,佛教认为一切有情皆有佛性,众生平等,我们不可以杀生;另一方面,佛教认为因果报应丝毫不爽,杀生的罪业很重,这一世你杀他,来世他杀你,冤冤相报,无有了期。而且杀生罪业是最重的,所以佛教诫他的弟子们不能杀生。在《地藏菩萨本愿经》里,释迦牟尼佛为我们开示:地藏菩萨若遇杀生者,说宿殃短命报;若遇畋猎恣情者,说惊狂丧命报;若遇烧山林木者,说狂迷取死报;若遇网捕生雏者,说骨肉分离报;若遇汤火斩斫伤生者,说轮回递偿报。所以大家一定要深信因果,不要杀生。

欲知世上刀兵劫,但闻夜半宰杀声,战争深层次的原因就在于杀生。有许多人得不治之症,根源也在于杀业太重。佛教主张世界和平,国家和谐,家庭和睦,人民安乐,为达此目的,就一定不要杀生,所以佛教不主张杀生。作为佛门弟子,更要带头不杀生,以达到人与自然的和谐,人与社会的和谐,人与一切生灵的和谐。

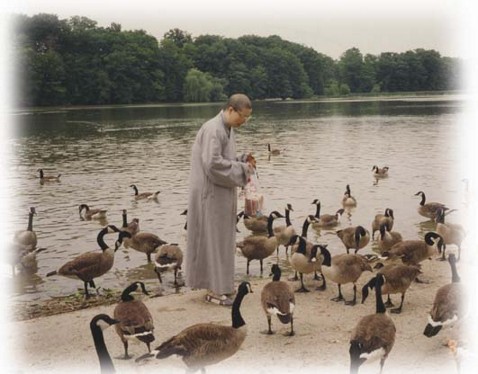

为什么要放生?

放生能得健康长寿的福报。博山有一位姓李的女居士,原来身患多种疾病,卧床不起,她听说放生能健康长寿,便拿钱托别人去为她放生,后来疾病逐渐好起来。痊愈后,她便每个月自己出去放生。正觉寺自2002年恢复建设以来,每次佛教节日法会也会首先放生。由于她放生精进,仁达便委托她与另一位居士做正觉寺放生负责人。这位居士的身体也越来越好。

佛经中多次讲到放生的利益:

《华严经·普贤菩萨行愿品》云:“众生至爱者身命,诸佛至爱者众生。能救众生身命,则能成就诸佛心愿。”;

《佛说十善戒经》云:“食肉者多病,当行大慈心,奉行不杀戒。”;

《佛说业报差别经·得长命报之法》中云:“复有十业,能令众生得长命报,何等为十业?一者,自不杀生;二者劝他不杀;三者,赞叹不杀;四者,见他不杀,心生欢喜;五者,见彼杀者,方便救免;六者,见死怖者,安慰其心;七者,见恐怖者,施与无畏;八者,见诸患苦,起慈愍心;九者,见诸急难,起大悲心;十者,以诸饮食,惠施众生。以是十业,得长命报。”;

《大智度论》云:“诸余罪中,杀业最重。诸功德中,放生第一。”;

《大智度论》又云:“令不杀生,得何等利?答曰:得无所畏,安乐无怖。我以无害于彼故,彼亦无害于我。好杀之人,虽复位极人王,亦不自安。又不杀之人,单行独游无所畏难,好杀之人,有情动物皆不喜见之。若不好杀,一切众生皆乐依附。复次不杀之人,命欲终时,其心安乐,无疑无悔。若生天上,若在人中,常得长寿,是为得道因缘,乃至得佛住寿无量。复次杀生之人,今世后世受种种身心苦痛,不杀之人无此众难,是为大利。”。

历史上高僧大德对于放生也多有开示:

净土宗祖师明朝的藕益大师云:“欲即人心证佛心,转劫浊成净土,术莫过于放生。”

明朝著名高僧莲池大师云:“戒杀之家,善神守护,灾横消除,寿算绵长,子孙贤孝,吉祥种种,难可俱陈。”

著名律宗大德弘一法师说:“先问诸君:一欲延寿否?二欲愈病否?三欲免难否?四欲得子否?倘愿者,今有一最简便易行之法奉告,即是放生也。”。

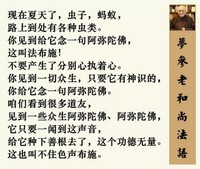

当然,放生只是修行的一个方面,可以修人天福报,但是放生还不能代替修行。有的人把放生当成修行的主要内容,一星期几次放生。有些商贩得知他的行为后,争相把鱼和鸟卖给他,这种做法从某种意义上讲是刺激了某些人的屠杀,造成了许多生灵的痛苦和枉死,这种功德实际上也就大打折扣了。佛门弟子修五戒十善六度,才是真的修行。修五戒,会得人身;修十善,会生天上,但这些都不究竟。要想出离三界,就要修六度。所以大家要把目标放得长远一些,由不杀生多放生培养慈悲心开始,长养菩提心。发菩提心后,还要勤修戒定慧,息灭贪嗔痴,才会断烦恼,开智慧,跳出六道轮回,了脱生死,最后达到我们修行的最终目的和结果——圆成佛道。