佛弟子文库

佛弟子文库

忏悔,在佛教来说,是有方法的;也唯有讲究方法;依靠着正确的方法来忏悔,才能达成预定的目标。

忏悔除了有改过向善的意义之外,还具有灭罪的功用。但要从忏悔中,达到灭罪的目的,依中国佛教律宗的说法,必须先知道自己犯了什么罪?这个罪必须用什么方法,才可以灭除?这在戒律里都有规定的。所以,要如法的忏悔,罪业才有可能灭除;否则,是徒劳无功的。

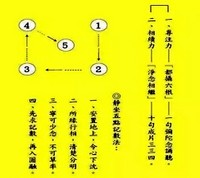

因此,中国古代的祖师,依照佛经所述,将佛教的忏悔法分为三种:作法忏、取相忏和无生忏。

一、作法忏

作法忏就是依靠着一定的方法,来发露自己所造的恶业,藉着方法的运作,而达到忏悔灭罪的目的。譬如:出家五众——比丘、比丘尼、沙弥、式叉摩那、沙弥尼,如果犯了戒,就必须向僧中发露、陈说自己所犯的戒;然后,经过一定程序的羯摩,也就是忏悔仪式的作业之后,犯戒的戒罪,便可以消除,犯戒者的内心也就重获清净,不会再为犯戒而懊恼。这便是经由作法忏而灭除了罪业。

在律宗来说,忏悔时的作法是很重要的;所以,作法忏特别为持戒的人所注重。从戒律的规定来看,犯戒的戒罪,也唯有经过如法的忏悔之后,才有可能灭除。

二、取相忏

取相忏就是在佛菩萨像前,发露过去所造的恶业,然后自责于心,不计困劳的礼拜佛菩萨,以求见到瑞相。见瑞相之后,身心就会清净舒适,不再有懊恼、不再有罪恶感;于是,过去所造的恶业,便消除了。

《梵网》菩萨戒四十八轻戒中,第四十一条“为利作师戒”内说:“若有犯十戒者,应教忏悔。在佛菩萨形像前,日夜六时,诵十重四十八轻戒,苦到礼三世千佛,得见好相;若一七日,二、三七日,乃至一年,要见好相。好相者,佛来摩顶、见光、见华,种种异相,便得灭罪;若无好相,虽忏无益,是人现身亦不得戒。”这便是取相忏。

总之,取相忏必须经由忏悔者,在佛或菩萨像前,痛澈的忏悔与不断的礼拜;然后,感应到佛菩萨的瑞相,由瑞相的现前而获得灭罪。

三、无生忏

无生忏就是观察恶业或罪业的由来,了知业性本空,只是凡夫的虚妄执著而已。追究恶业的由来,求之了不可得,无有生处。恶业既然是无生,也就没有恶业的存在,那又何用忏悔呢?因此,经由无生之理的体会,而自然达到忏悔的目的。这就是无生忏。

三种忏法的比较说明

为什么佛教会设立这三种忏法呢?这是有它的原因的。这三种忏法各有它所依的原理,和它所要对治的对象。例如:作法忏是依戒而设立的忏法,它所要忏悔的是遮罪;取相忏是依定而设立的忏法,它所能忏除的,通于各种恶业;无生忏是依慧而设立的忏法,它要忏除的是最重要的性罪和罪根。智者大师在《释禅波罗蜜》卷二说:

“今明忏悔方法,教门乃复众多。取要论之,不过三种:一、作法忏,此扶戒律,以明忏悔;二、观相忏悔,此扶定法,以明忏悔;三、观无生忏悔,此扶慧法,以明忏悔。

一、作法忏的所依所治

先来解释作忏法的所依和所治。

忏悔,是针对过错而设的,如果一个人没有过错,根本就用不着忏悔。有了过错,也才有恶业;造了恶业,自然就形成罪业。罪业是会令人感受到难过与痛苦的。这难过与痛苦,更是会从现在存于内心上而延续到未来——包括今世,以及未来世。为了要消除现在和未来的痛苦,所以,才有了忏悔的设立。

那么,我们怎能知道,自己有没有过错?在什么时候造了罪业,成了有罪之身呢?这在出家众,很容易了解,他们有戒律作为身心的规范,如果犯了戒,便是行为有了过错;犯了戒,自然的,也就产生了戒律,又叫做“遮罪”。

遮罪就是指:有些行为对社会上的人来说,并没有罪;但是,对出家受过具足戒的比丘、比丘尼们,却是有罪的。譬如:为青年男女作媒或饮酒、贸易买卖……等等,出家戒中规定:比丘、比丘尼不可以有这些行为,以免引起社会上人的讥谤。既然受了出家戒,就必须守持;受戒而犯戒,在戒律上来说,便是一种过失,也是一种罪业,自然的,也就形成一种罪。但这种罪是佛陀制戒,经由出家众受戒犯戒之后,才成立的,不是通于一般人,所以叫做“遮罪”。

出家众犯了戒,有了遮罪,按照戒律的规定,必须作法忏才能灭除。这在戒律里是很强调的。遮罪是因戒——犯戒而有,当然,也就必须按照戒律的规定,经由作法忏悔,才能灭除了。

二、取相忏的所依所治

再谈到取相忏的所依和所治。

就一般来说,取相忏是要比作法忏来得困难了。因为一个造了罪业的人,能够见到佛菩萨的瑞相,那就表示,他的忏悔已经发生了效果,罪业已经消亡;不仅如此,连带的,他的妄想、烦恼更是已经淡薄,乃至消失,身心入于静定中了。如此,才有可能见到瑞相。瑞相的产生,虽然不能说全是唯心,但如果内心不清净,就如一潭混浊的湖水,再大再明的月亮,也不可能映现于水上。所以,取相忏就不像作法忏,可以在一时之间完成。它可能必须经过几天、几月或几年,甚至几十年长久时间的忏悔,才能达成。

但是,有一份的耕耘,就会有一份的收获,取相忏所能够灭除的罪业,就比作法忏广泛的多了,除了遮罪之外,各种罪业,包括性罪,也都可以得到灭除。

因此,梵网菩萨戒教犯了十戒的人,要从事取相忏,一旦得见好相,便能灭罪。十戒便是波罗夷重戒,包括:“一杀戒;二盗戒;三淫戒;四妄语戒;五酤酒戒; 六说四众过戒;七自赞毁他戒;八悭惜加毁戒;九嗔心不受悔戒;十谤三宝戒。这十戒中有遮有性,犯了十戒的罪,可能是遮罪,也可能是遮罪加上性罪,譬如:杀生、偷盗、邪淫,便是各具遮性双罪。遮罪可以经由作法忏而灭除,但性罪仍然存在;而取相忏则可以双灭遮性二罪,自然是比作法忏殊胜了。

从事于取相忏时,不单只是忏悔,还是一种修行。在不断的礼佛忏悔之下,无形中,就会具足戒行,乃至进入禅定;再由戒行与禅定的功德,而达成了取相忏。

三、无生忏的所依所治

取相忏虽功效比作法忏来得殊胜,但仍然不够究竟。

取相忏与作法忏都是建立在有恶业(罪业)的前提下,来从事忏悔的。因为有恶业——承认自己造了恶业,所以,必须忏悔,以求消除恶业。这种观念,似乎天经地义般,不觉得有什么错;然而,仔细探究起来,就会发现是有问题的。

既然有恶业——恶业是存在的,那么又怎么能够灭除它呢?反过来说,如果恶业是可以经由忏悔而得灭

除,那么,这恶业就不是真正的恶业了;否则,在道理上是说不通的。因为,既是有恶业的存在,又说恶业可以经由忏悔而灭除,这不是自相矛盾吗?存在的,就不可能灭除,它会永远的存在,这才是真正的存在。恶业既然能够由忏悔而灭除,那么,恶业的存在并非是真实、不是有自性的存在。如此,恶业不过是个虚幻的东西;虚幻的,才能够加以灭除。

但是,恶业既然是虚幻的,也就是空的。空的还用忏悔吗?因此,只要我们了解到恶业的真相,知道恶业的不实,无形中,恶业就消失了,不必我们再去忏悔。所以,常被忏悔者引用的《观普贤菩萨行法经》说:“若欲忏悔者,端坐念实相,众罪如霜露,慧日能消除。”(注二)这段偈所表达的就是无生忏的道理。

无生忏和作法忏、取相忏不同的是:它要从根本上否定罪业的存在,以达到不见罪业,也不用忏悔的境界,而自然达成了忏悔的目的。这就需要智慧了,在智慧的观照之下,才能够照见诸法实相,了知罪业不可得,作者、受者更是不可得。所以,无生忏是依慧而设立的。

从戒定慧三学来说,慧的层次是高于定和戒的;慧也是持戒、修定所要达到的目的。同时,戒与定都不是究竟,唯有慧,才是究竟的;戒与定只是修行上要达到慧的一种前方便。那么,依戒而立的作法忏,和依定而立的取相忏,自然也就不如依慧而立的无生忏,来得究竟与圆满了。

所以,作法忏只能忏除遮罪,取相忏则能忏除遮性双罪,而无生忏除了能忏除遮性诸罪之外,连最重要的五逆罪:杀父、害母、杀害阿罗汉、破和合僧团、恶意出佛身血也都可以忏除。譬如:佛世有位“阿阇世王”,因为听信提婆达多的教唆,便将父王杀害,夺取王位,然后,自立为王。不久,果报现前,身上长疮,痛苦异常,虽有后悔之心,无奈恶业已成,无法挽救了,自认是地狱中人。但后来见了佛陀,在佛陀睿智分析之下,令他觉悟到:被杀者、乃至杀者本身都不可得,那里有罪业呢?于是,本来必须堕入五无间地狱受报的五逆罪,就在无生理观之下,重报轻受的过去了。

事忏与理忏

佛教除了作法忏、取相忏、无生忏之外,我们所熟知的忏法,还有事忏和理忏。

什么是“事忏”呢?就是依靠着有关事相来达成忏悔的。比方:诵戒、诵经、礼佛、念佛、持咒、观想……等等,都可以说是事忏。所以,前面所谈到的作法忏、取相忏,都属于事忏。

什么是“理忏”呢?就是由对道理的了解,来达成忏悔的。比方:像前面介绍无生忏所说的:了解到业性本空,罪业是虚妄的,无作者、无受者,如此,无形中,内心的罪恶感便会消失,达到忏悔的目的——这就是理忏,而无生忏也便是理忏了。