佛弟子文库

佛弟子文库(第十三讲)

请大家打开讲义第二十七页,庚三、总叹法门殊胜。

这个蕅益大师他开示我们说,我们一个修行者[未开圆解,不应辄论修证],他的意思就是说,我们一个人没有真实的大开圆解,或者说是没有明心见性之前,我们对我们内心世界是茫然无知的,那么这种情况我们没有资格谈到修证的问题,也就是说我们只能够有资格做一些慈善事业,因为我们的心中处在颠倒想,一个颠倒妄想的心,是没有办法创造一种真实的功德。

为什么这样讲呢?因为祖师常说[念佛是谁?拜佛是谁?]所有的佛号都是你那一念心性去抢劫的,所以[心是业主],你那个明了的心是造业的根本,你那个造业的根本是颠倒的,你一切法是颠倒的,所以在整个修行当中,了解我们内心的世界,这一点是非常的重要啦。

本经把我们内心的世界,它把它分成两部分,一个是真实的,一个是虚妄的。真妄合和,这两个是同时存在的,真中的妄,妄中有真,这种情况就好象说一杯水很干净,但是我们丢进了泥土,再把它搅拌一下,那这个时候清水跟污泥就混在一起,这一杯水当中有清净的水也有染污的泥沙,这两个就在一起了很难分开了,我们凡夫的心亦复如是,我们的内心当中有真实的一面,也有颠倒虚妄的一面,所以我们有时候学佛,我们用佛法经典的道理来检查自己,有时候我们发觉我们就像佛陀一样的慈悲,有时候像魔鬼一样的充满了烦恼,就是这样子,这个是正确的,现在怎么办呢?现在我们要先了解自己,我们要改变自己先了解我们自己。

本经花了很多时间去分别什么是真什么是妄,花了很多时间——七处破妄,十番显见,简单的讲,我们去判定真跟妄有两个方向,第一个从它的相状:

真实的心——离一切相的,它没有相状的,它去了别一切法的时候,它清楚分明但是它心中没有相状,它是不取一相,它没有住在一个固定的相状。

妄想——就不一样了,妄想它是一种感受,它先有感受,那么感受当中有很多的想像,你比方说喜欢喝茶的人,他就把这个茶产生很多美好的想像,喜欢喝咖啡的人,它的心跟咖啡接触的时候,他把咖啡做很多很多的变化,很多的想像,然后心就住在这个想像当中。

只要是妄想在活动,它肯定是带有相状的,而且也一定是住在这个相状。

所以为什么我们打妄想的时候,我们感到不安稳,因为相状是变化的,只要是相状,它就是生灭变化的,所以你住在一个生灭变化的东西,你就感到弟子心不安不安稳。内心本来是安稳的,其实我们本来是安稳的,是我们自己把自己弄得不安稳,我们住在一个我们心中假想的影像当中,然后让自己不安稳,就是自心取自心,非幻成幻法。

如何判定——我们现在是住在真实的心性?或者是住在颠倒的妄想?

首行,你看看你心中有没有一个我相、人相、众生相、寿者相,有没有住在一相相状?那古人,你看那个善知识,看到他起烦恼,他就说你心中一定仁者心中必有一物,一定有一个相状,你被这个相状缠缚了,那么第一个判定,就是从相状的有无来判断真妄,第一个从它的对立跟不对立的角度,所以即一切法真实的心是离一切相,但是又普遍的具足一切圆满诸法,妄想它一旦住在一个相状,它肯定是对立的,所以一个人他的对立心很重,你说有些人嫉恶如仇,这个人妄想心一定打得很重,当然你嫉恶如仇你肯定住在善法,但是你住在善法,你就跟恶法对立了,而恶法本身也是菩提性所显现,所以你的生命就变得非常的狭小,为什么我们讲小乘呢?因为胸量狭小,对立嘛。

所以我们住在相状——

第一个、我们感到不安稳。

第二个、跟一切法产生对立,有我就没有你,有你就没有我。

就使令我们生命当中,我们失去了广大的大海,而只拥有一个小小的水泡,就是我们对这个相状的执取,产生的两大过失:第一个把我们的生命弄得非常不安稳痛苦,第二个把我们的生命弄得非常的狭小。

当然我们是可以选择的,那我们会问妄想是什么地方来呢?当然这是阿赖耶识变现的陀那微细识习气成暴流,我们过去不断打这个妄想,你前生很喜欢喝茶,看到茶就产生美好的想像,你今生看到茶叶,还是打这个妄想,阿赖耶识它是如实把你过去的想像,把它继承下来,这是我们今生为什么打这么这么多妄想,因为我们前生太多的生命累积下来太多妄想,习气如暴流,非常快速的水流。但是这个地方有一个问题,即便妄想的势力是累积无量的生命,而又是如此强大,但是这个地方有一个很重要的观念,就是:

达妄本空——妄想不真实,它没有真实的体性,这是我们修行当中最重要的观念!

大乘的正见——自知我是未成之佛,诸佛是已成之佛,其体无别。

你今天不能够把妄想这个观念达妄本空这个观念参透,你的修行你就障碍重重,你这一条路很难走的,非常难走,因为你面对的是一个无始劫的留下来残余的习气,而你的生命只有短短的几十年,你等于是用短短几十年跟你过去无量生命当中抗拒,这就为什么古人说,一个人只有事修没有理观修道多辛苦。

你怎么是它的对手呢?

你今生用功的时间才花多少时间?你过去打妄想花了多少时间,你想想看。所以我们在修行当中提起理观是很重要的。就是观察它因缘和合虚妄有生,因缘别离虚妄名灭。妄想它只是一个没头没尾的假相嘛,我们的心跟境接触了因缘和合,它就虚妄显现很多的相状出来,妄想显现相状到这个地方都还没有构成过失,这个唯识学叫依他起性,依托众缘所显现的假相。但是你心中住在妄想,糟糕了,你的烦恼产生了,你的痛苦产生了,你未来无量无边生死业力,也产生了。

《楞严经》告诉我们:当遇到妄想的时候,不是马上对治——是脱离妄想。

你看我们前面花了很多时间,在讲一个水里面有污泥,你怎么让它沉淀下来,让这个污泥沉淀下来,我们很多人在修行,花了很多时间一直没有效果,方法错误。我们看到烦恼马上念佛跟它对治,你跟烦恼对治,烦恼一定给你压力的反作用力嘛,弄得自己很痛苦,而且你不是它的对手问题啊,它无始劫熏习所成,你今生的佛号才念了几年,你怎么是它的对手呢?你每一次的熏习都是一种妄想的力量。

所以本经告诉我们,先求安住再求调伏,安住真如,就是回光返照正念真如,妄想来的时候你要问它你从什么地方来?你看到妄想无起处探本求源,所以《楞严经》它的思想就是要观照妄想的源头——达妄本空。妄想的根源是毕竟空的,妄想要有源头。那糟糕了,没有一个人可以成佛。所以你这个理观生起的时候,你看到妄想是缘生缘灭的,这时候第一件事情——先脱离妄想。

《楞严经》的方法——是先脱离妄想再对治妄想,这个方法非常重要!

一旦脱离妄想你就很好对治它,因为它没有根的东西,但是你住在妄想,你就跟它纠缠不清,所以我们有些修行的观念,你要掌握得住,诸法因缘生嘛,你掌握了一个清净的因缘,当然你产生清净的功德嘛,你陷入一个染污的因缘,你当然产生染污的果报嘛。

什么叫诸法因缘生?什么叫因缘?诸位你可以道一句我听听看,你的心一动,就是一个因缘,因为是你心念的造作,你住在妄想,这个就是一个染污的因缘,你脱离妄想,你的生命开始逆生死流回光返照,这也是一个清净的因缘,所以我们可以这样讲,过去的生命我们作不了主,我们对于过去已经发生的事情是万般皆是业半点不由人,这一部分只有认命,但是未来是你在掌握当中的啊,你要住在妄想,你就跟过去,你就被过去牵着走,你过去怎么样,你今生还怎么样,所以我们首先脱离妄想,不是对治妄想,先脱离妄想——无住。这时候,你再提事修,本经佛陀在讲修行方法,也是先讲二十五圆通的理观,再讲持咒跟持戒的事修。

这个次第是非常重要的——先脱离妄想,再对治妄想——这个方法叫做首楞严王三昧。

当然脱离妄想就是不取——不取心中妄想的相状。那么这个不取法门,它的殊胜在哪里呢?它的功德相,我们看佛陀的说明:

名称尊贵

【是名妙莲华,金刚王宝觉。】

力用超胜

【如幻三摩提,弹指超无学。】

功德究竟

【此阿毗达摩,十方薄伽梵,一路涅槃门。】

这个不取心中的妄想,佛陀用两个譬喻来说明:

第一个、它是[妙莲华]——佛法常用莲花来比喻这个菩萨的智慧,莲花的特色出污泥而不染,就是指:菩萨在三界的杂染因缘当中,他不为染污的因缘所染污,这是第一个。也就是说:我们一个菩萨,我们面对阿赖耶识不断的释放很多的感受妄想,但是我们又不会受它所伤害,这个就是妙莲花啊,不是说没有妄想,而是有妄想,但是它伤害不到你,这个就是妙莲花。

第二个、[金刚王宝觉]——这种觉悟的力量呢,就像金刚王一样的坚固,它能够破一切烦恼,你用《楞严经》的方法,没有一个烦恼不能破的,不可能!不管你的烦恼多重,其实《楞严经》不怕你烦恼重,但是你方法要懂,就是——[脱离妄想、对治妄想]这两个思想。当然这里,它强调的是脱离妄想——不取。你从不取当中,所有的烦恼变成没有根,那你就很好对治了,达妄本空嘛!

这样子的方法,有什么好处呢?[如幻三摩提,弹指超无学。]

什么叫如幻三摩提呢?三摩提当然是三昧,就是说当你安住在一念心性的时候,你观察你无始劫所累积的贪瞋痴的烦恼跟罪业,是如梦如幻。所以说你怎么办呢?你就用如梦如幻的佛号,或者说用如梦如幻的咒语,来对治如梦如幻的烦恼,用如梦如幻的法门来对治如梦如幻的烦恼。它的思想叫如幻三摩提,

这个好处呢弹指超无学,你只要一个短暂的时间,就超越二乘的功德,因为二乘他还是有所住嘛,凡夫住在有为,二乘住在无为,偏空真理嘛。一个人有所住他的胸量就狭小了,他就很难生起广大的波罗蜜,所以说这个菩萨他能够随时的从空出假,就是因为他修如幻三摩提,他从假相里面出来,他随时又能够回到假相当中,而擅用这个假相来积功累德,而不为假相所伤害,所以他的这种方式功德,很快能够超越二乘的无学,这个偏空涅槃。

此毗达磨十方薄伽梵一路涅槃门。这是一个阿毗达磨就无比殊胜,阿毗达磨就是无比殊胜的法门,而且是十方诸佛在整个趋向大般涅槃当中的一个必经之门,就一路涅槃门,也就是说我们要进入大般涅槃只有一个门,你这个门不走,你就没有别的门,就是不取,就是我们说的脱离妄想,只要你跟妄想在一起,你就不可以成佛了,你不可能成佛。

你看后文五十阴魔,《楞严经》是认为阿罗汉也是活在妄想,因为它住偏空,也是打妄想,也是没有回到真实的心性,心性是无住的,所以这个地方就是说,你今天不修这个不取的脱离妄想的法门,那么你就很难成佛,因为它是通往涅槃的唯一的道路,就是回光返照,正念真如——脱离妄想,这个是我们要趋向佛道必修的课程,必经之道。好,我们把这个思想看今天附表,作一个总结:

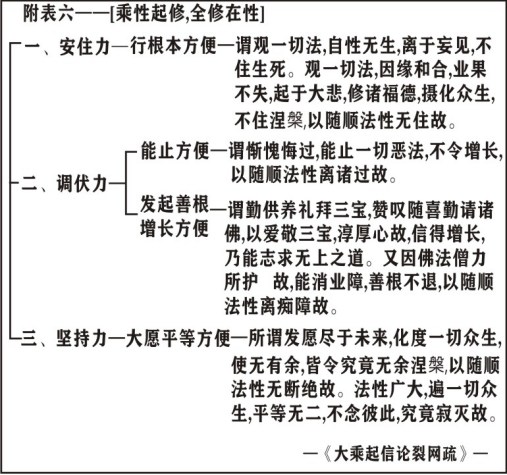

附表六,我们讲到称性起修,全修在性,称性这个性当然指的是真如佛性,或者讲现前一念心性,一种离相的真如,这个称性什么意思呢?称性就是随顺的意思,我们随顺于无相的真如,而生起修德,因地上叫做随顺真如,在果地上叫做全修在性,所有的修德是在开显真如佛性,所以整个《楞严经》的思想,它的根本的依止处就是真如,因地叫做随顺真如,果地叫做开显真如,所以蕅益大师说整个大乘佛法,你明心见性的人修学——

妙因妙果不离一心——因地安住真如、随顺真如,果地还是在开显真如的功德啊。

你干嘛修布施呢?你是假借布施的法门来开显你内心当中本具的布施的功德,你是假借持戒的相状,借假修真嘛,假借持戒的相状来开显你持戒的功德。所以它法法是销归你内心的一念心性。当然我们重点在因地,菩萨重视因地的,因为你有因一定有果。所以整个修学《楞严经》叫正念真如,其实这个正念就是随顺的意思,随顺真如,那么随顺真如当中,有三种的功德力,第一个安住力首先要安住,修行第一件事情把心带回家。

一、安住力

[行根本方便]——

【谓观一切法,自性无生,离于妄见,不住生死。观一切法,因缘和合,业果不失,起于大悲,修诸福德,摄化众生,不住涅槃,以随顺法性无住故。】

根本方便这就是说,你没有这个根本,所有的枝末统统没有效果,这个是非常重要的安住。

什么叫安住呢?就是要起智慧的观照,它有两层观照:

第一个你观察这一切的有为诸法是自性无生的,因缘和合虚妄有生,因缘别离虚妄名灭,所以它是自性空寂的,远离凡夫的我相法相的执取,而不住于生死的杂染因缘的相状当中,这个是不住的,不住生死的有为诸法,这是第一个观照。

第二个再观照这一切法因缘和合,业果不失。什么叫业果不失呢?我们造作布施的确有富贵的果报,我们持戒也顛的有庄严的功德,这个持戒有尊贵的功德,那么忍辱有庄严的功德,业果是不失的。这个时候菩萨观察业果不失生起大悲心众生无边誓愿度,那么广修福德,那么善巧方便摄化众生,而不住于偏空涅槃,这个地方指的是菩萨,因为观察业果不失的关系,而不住无为的空性。为什么要这样做呢?因为随顺,所有都是随顺。因为法性本来就是无住的。

你看我们有住的时候,我们感到不安,为什么不安?因为你跟你本来的面目不相应嘛。你本来不是这样,你一定要这样,你抗拒真如的结果,你就不安嘛。这个机器的设计本来不是这样操作的,你操作错误,你就跟它原来的设计系统相抗拒,这个电脑不是这样操作的,你操作错误了,你没有顺从它原来的整个机器的操作,你就是障碍重重,所以在这个地方的意思,就是无住,不住有为,不住无为。

有一个禅师,他去参访雪峰禅师,他这个意思走了很多天的路,好不容易才爬到雪峰禅师的道场去,雪峰禅师看了以后就鼓励他几句说,“你老人家一路辛苦了”。禅师说“仰慕道德不殚辛劳”,我是仰慕你的道德,这一点辛苦不算什么。那么这个时候这个禅师就向雪峰禅师请法,说“请和尚开示修学法门”,雪峰禅师讲一句话而已,他说“出去”,讲完就走了。

这个[出去]是什么意思呢?这个就是菩萨的根本法门,这个雪峰禅师慈悲,他把他最重要的法门显露出来,就是你不要老是住在你心中的这个妄想嘛。你看有些人他这一天到晚住在财富,打财富的妄想,那么你就被这个财富抓住了,你一辈子就为财富,所以:

一个人有所住——你就被它所转,就被它所系缚!

有些人追求的是名声,有些人追求眷属。所以它这个地方的雪峰禅师——出去!

你要从妄想当中出来,你生命才有希望啊!

庄子在他的书里面讲到一个类似的公案,这跟无住有一点类似,他说有一个人,他特别讨厌他身上的影子跟脚步,他看到他的影子,看到他的脚步就很生气,就很痛苦,那怎么办呢?他采取的方法就是一直跑,越跑脚步越多,这个影子跟着越紧,结果最后的结果,力竭身亡,身体没有力量就死掉了。庄子说你不要这样做嘛,你跑到一个很大的树下,在树荫底下,一个石头安安静静的坐着,舒舒服服的躺着,脚步消失了,影子没有了嘛。

这个脚步跟影子表示说,我们心中阿赖耶识它不断把我们过去的感受不断的妄想丢出来,有好的感受、不好的…,我们内心当中很痛苦,结果我们又追求另外一个感受、另外一个妄想,追到最后…你还是没有办法脱离妄想跟感受,就是住在妄想住在感受,就把我们生命弄得非常的狭隘,把我们的生命弄得非常的不安稳。

这是根本——以无住为住,所以我们在这个地方第一件事情,我们遇到事情第一件事情是念而无念,先求无念就是把心带回家,不要住在你心中的任何的妄想。即便这个妄想是合乎道理的,都不可以住,严格来说不住恶也不能住善,我们可以应用善法,但是不能住在善法,因为你住在善法,你的生命就狭隘了,你就很难成佛了。我们能够善修一切的方便的善法,来开显自性的功德,但是不能住在善法,这个地方很重要,这叫根本方便。

二、调伏力

其次,就是它的枝末了——调伏力。前面讲到无念,念而无念,或者我们说按天台智者大师的思想,叫从假入空,从一切的假名假相的因缘当中,回归到清净的空性,那么这个调伏力呢?就是无念而念,从空出假又产生一个念头,当然这个念头是善念,前面叫做正念,从正念当中呢,又依止我们的假观的智慧来又产生一个善念,这叫调伏力。这当中有两段,第一个止,第二个是增长:能止方便与善根增长,一个是灭恶,一个是生善。

[能止方便]——

【谓惭愧悔过,能止一切恶法,不令增长,以随顺法性离诸过故。】

我们在止息一切的恶法,因为我们过去生当中,有很多的烦恼习气,不好的习气也是有,善的习气也是有。但是我们面对不好的习气怎么办呢?惭愧悔过。产生一种菩萨戒常说,菩萨要有一种增上惭愧的心,那么怎么办呢?你要思惟业果决定,就是说我们当来的生命当中,是由业力决定的,我们要深信当我们造作了善业,它决定招感安乐的果报,当我们造作恶业,它决定招感痛苦的果报,所以我们对于未来呢,是种怖畏当来的三途果报——怖畏,菩萨对三途果报,深感怖畏。

我们说不住,不是叫你否定,而是说你要用超然的角度,来观察因缘。所以说菩萨在观察因缘的时候——当我们在面对恶法的时候,你要思惟这个恶法肯定会带我们到三恶道去,菩萨对这个恶法产生怖畏,为什么怖畏恶法呢?因为怖畏它的结果,菩萨看到因他是随时看到果报的,那么因为产生一种怖畏,当来的果报而产生增上惭愧,以惭愧心的缘故来止息,一切身口意的恶法不令增长,以随顺法性离诸过失故。因为法性本来就没有过失嘛,所以我断恶的整个行为也是随顺真如嘛。这是第二个思考。从一种顺从真如的角度,从无住的角度来生惭愧心。

[发起善根增长方便]——

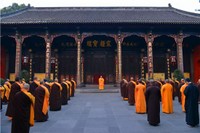

【谓勤供养礼拜三宝,赞叹随喜勤请诸佛,以爱敬三宝,淳厚心故,信得增长,乃能志求无上之道。又因佛法僧力所护故,能消业障,善根不退,以随顺法性离痴障故。】

前面是止恶,这个地方是讲修善,修善当中其实分成两段:一个是因地,一个是果地。先看因地。我们应该要怎么修善会比较圆满呢?要广修供养,什么叫广修供养呢?这个地方有身口意三业的供养:第一个身业的礼拜,菩萨每天一定要礼拜诸佛,这个菩萨戒,你受了菩萨戒你就知道,你一天不礼拜佛,你就犯菩萨轻垢罪。第二个赞叹诸佛菩萨的功德。第三个内心的随喜,这个随喜是很重要。

菩萨为什么要有随喜心呢?

因为我们生命有限,所以我们所修的法门只是无量的善法当中其中一个小块,所以当我们去随喜别人善法的时候,对我们来生这是一个很好的布局。比如说,有些人他参加佛七,他报名了,假也请好了,他打佛七的时候生病了,他要来听经,他时间到的时候障碍重重,这个就是过去生对这个法没有结善缘,妒忌嘛毁谤嘛…

我们要知道一件事情,总有一天我们是一定要成佛的,总有一天,也就是说总有一天我们要具足一切的佛法的功德,所有的法门你都要去修的,没有一个法门你可以不修的,不可能,所以我们没有必要为来生做障碍嘛,你迟早要碰到它的,所以一个菩萨他的眼光是比较远的,看得比较远,我今生的生命有限,我先为菩提道求生净土,但是对很多很多的法门,一切的功德皆随喜。先结善缘,先把未来的路铺好,所以这个地方很重要,随喜赞叹别人的一切的善法。那么菩萨通过身口意三业的供养,这个是修福德资粮。

第二段勤请诸佛——请佛住世,请善知识住世来转法轮,这个是修智慧的善根,那么菩萨因为这样以一种爱敬三宝之心,他有一种真诚的心,那么使令大乘的善根辗转的增长,乃能够志求无上之道。所以菩萨在整个前进的动力当中,除了随顺真如无住以外,他前进的动力,你还得要不断的培养福德智慧两种的善念,来推动你自己进步,这个是因地。

这样子有什么好处呢?又因佛法僧力所护故,菩萨不断的在三宝当中礼敬诸佛,称赞如来,随喜功德,那么这个时候一方面消菩萨的业障,一方面使令善根不退,善根不退团,以随顺法性离痴障故,法性本来就是没有愚痴嘛。

这个地方值得我们注意,我们看比较高级的经典,比方说《法华经》《华严经》这种,只要是你一入圆教的思想,你会发觉一个菩萨,你看圆教思想的所缘境,跟一般方等时那个《地藏经》方等时的所缘境是截然不同的,《地藏经》那种方等时所面对的都是无量的苦恼众生起大悲,但是你一看《法华经》《华严经》,只要入圆教思想的,入一佛乘思想的,它的所观境肯定是三宝,《普贤行愿品》十大愿王前面九个,除了恒顺众生以外,全部所缘境都是三宝的境界,礼敬礼拜什么诸佛,称赞如来广修供养…

为什么我们要礼拜诸佛呢?要称赞如来呢?要广修供养呢?

因为你必须跟三宝结缘,你的未来生当中,你才能够跟三宝的生命有所交集,而得到三宝的救拨,其实布施的因缘,慈善的因缘很多,为什么我们一定要跟三宝有关系呢?你看外道,有些人问我说,哎,外道也修慈善事业,佛教也修慈善事业,有什么差别呢?外道修的,譬如说基督教一贯道修慈善事业,他这个善业到天上去,受完以后就没有了,我们今天的善业的所缘境,我们所缘的善业是三宝,所以我们到天上去受完以后来到人世间,我们又遇到佛陀的住世,遇到法的住世,遇到善知识僧宝的住世,我们就有因缘再听闻佛法,再引申再去增长我们的善根。

凡位的菩萨,你生长在一个没有三宝的地方,这是非常不吉祥的事情,你不能够增上嘛,虽然我们内心当中有真如佛性,但是你没有一种增上缘来刺激嘛,所以在这个地方,我们在这个地方就是说,我们在整个广修供养的所观境,以三宝为主,为什么呢?因为使令我们大乘的善根不退转,你能够遇到三宝的救拔,这是很重要的一个思想。

那么前面的安住力是强调一种无念的正念,这个地方是强调一种断恶修善的善念,从正念而引生善念。第三个坚持力——菩萨在整个自利利他当中,他的整个动力那一份的坚持,就是一种大愿平等:

三、坚持力

[大愿平等方便]——

【所谓发愿尽于未来,化度一切众生,使无有余,皆令究竟无余涅槃,以随顺法性无断绝故。法性广大,遍一切众生,平等无二,不念彼此,究竟寂灭故。】

这个坚持,就是菩萨在整个断恶修善,前面讲断恶修善,这个地方是偏重在度众生,菩萨在度众生的过程当中,他应该怎么去度化怎么做呢?你要发愿

一、尽于未来,时间无尽。因为菩萨不能说,我这几十年度众生,以后就不度众生了,不可以,你可以适当的休息,但是你的愿力不能这样发。你的愿力一定是尽未来际,不能有一个中断的时间,不可以,因为你这样子的有限量,你就跟法性真如法性不相应了,所以的修学都必须要随顺真如,那么真如是什么相状呢?时间是无尽的,所以你也要发[时间无尽]的愿力。

二、空间无尽,你要化度一切众生,不管这个众生跟你有缘没缘,善缘恶缘,你都要去度化他,使令他到达无余依涅槃,不再招感三界生死的果报。

为什么要这样发愿呢?因为法性无断绝故。因为你既然整个修行,就是正念真如随顺真如嘛,那么真如是时间无尽空间无尽的嘛,它没有断绝的嘛。所以因为法性广大,所以普遍的摄受一切众生,内心是平等不二,不念我相、人相的对立的彼此,这样子菩萨才能究竟大般涅槃愿力。

菩萨为什么发愿呢?有三种理由:

第一个、引生修学动力——我们看二乘人,他证得空性以后他就不动了,二乘人是这样,他从假入空这一块做完以后,他就很难从空出假,从空出假这一块不容易啊,很不容易,这个唯一的力量就是靠愿力了,你看一个禅师,他到一个很偏僻的山上去闭关,闭关了几年以后他就走下来,走下来就找他同参道友,同参道友说,哎你闭关这几年,你到顶了没有,到了顶了没有,山顶当然就是我们的真如本性,你悟到真如本性没有,他说:“我到顶了”,他说:“你到顶了,你看到什么”?他说里面什么人都没有,什么都没有,那么这个禅师就问这闭关的法师说,那这么好的环境没有人干扰你,本来无一物,你要住下来才对啊,这个闭关的禅师说,我也很想住下来啊,但是西方有人不肯啊,禅师讲西方不是一个方向它是表法,你一个人怎么自利叫东方,西方就是大悲愿,说我也很想住下来啊,但是我的愿力不肯啊。它就会推动一个菩萨从空出假以利他。

我们从有相到无相,是因为苦恼的力量来推动我们,那是一种动力嘛,因为我们要离苦得乐嘛。因为有相的力量有相的因缘是躁动的嘛,是生死是痛苦,所以没有人逼近我们很自然的想要到空性去,但问题是你从假入空以后,这个空性是寂静安乐的,这个菩萨怎么会舍离寂静安乐,又来到杂染的因缘呢?这是靠菩萨的愿,发愿。所以我们在受菩萨戒的时候,你所发的愿,你今生可能感觉不出有什么差别,但是等到有一天,你到了极乐世界,你证得空性以后,你马上从空性出来,为什么?因为你在娑婆世界的时候,受过菩萨戒,那个愿力会产生一种动力,从空出假的动力,这是第一点。

第二个、确认我们修学的目标——我们能够在有限的生命当中,我们知道我们要先有一个短程目标,长程目标,究竟目标,你能够集中你所有的修学来完成你的第一个目标。比方说求生净土,然后再广学诸法,然后亲近诸佛,最后成就佛道。你要有一个确认一个目标。

第三个、突破自我设限——我们过去生所留下来的烦恼习气,你有愿力你就能够突破,菩萨为什么面对烦恼的时候无所畏惧?每一次的挫折每一次的重新站起来,那一份的坚持,就来自于菩萨的愿力——坚持!

到这个地方,已经把整个《楞严经》的理念,等于是作一个总结。《楞严经》的思想只有两句话:回光返照,正念真如。那么这个正念就是随顺真如的意思,随顺。随顺当中包括了安住力、调伏力跟坚持力三种。这三个都是随顺真如。

我们可以把菩萨的修学分成三个阶段:

第一个、见山是山,见水是山——

我们回忆我们刚学佛的时候,我们缘的是三宝的清净的境界而修学,但是我们的心是住在一个有相的妄想,做一些慈善事业嘛,护持三宝嘛,结结缘。什么叫真心?古人说连梦都没有梦到,不知道什么叫真心?所以这个时候是叫做善念,有所得的善念。

第二个、见山不是山,见水不是水——

这个地方很重要——开始脱离妄想,脱离外境,所以你看有些人,他学佛以后很正常,过一段时间变得不正常,不正常就是,他不太喜欢讲话,也不太喜欢外出了,他开始在怎么样,他开始在从有念而入于无念了,所以从假入空这一段时间,他菩萨会暂时的远离人群,这个阶段是很重要,我们一定要有时间等待菩萨,因为这是必经过程。

我讲实在话——一个人没有经过从假入空,你说你学佛的时候很快乐,中间也很快乐,后来也很快乐,不正常!不正常…怎么会这样子呢?除非你是再来人嘛,你怎么没有经过这个大死一番的过程不可能嘛,你都没有经过脱离妄想的过程,那你跟妄想是在一起嘛。所以大凡是修行当中,有大突破的一定有一个不正常期,他开始不喜欢跟人家连络了,也不喜欢讲话了,但是这个地方是非常重要的,可能是三年,或者是五年,或者是十年,因为他开始再面对心中妄想,开始见相离相,开始在跟它脱离。

第三个、见山还是山,见水还是水——

他又重新出来面对因缘所生法,这个时候又培养一个善念,但是这个善念,跟第一个善念可是不一样了,青山依旧在,夕阳不是昨天的夕阳,他来到人世间,他利用因缘的假相广修福德,但是他是无住,他不会被因缘法所伤害。

所以这三个阶段当中,最重要的是什么?安住。先成就正念,你才能够生起善念,这个善念才能够跟解脱道相应。我们要先脱离妄想,然后再重新依止自己的妄想,来断恶修善,当然你说拜佛是谁,当然也是一种妄念嘛。因为你要缘这个有相的因缘,但是当你成就无念的时候,再生起善念,这个善念也是一种顺从真如,是这个意思。

修行——你一定要很清楚的认清路头,方向是很重要的!

诸法因缘生——你掌握一个解脱道的因缘,它一定会有解脱道的结果出来,我们可能刚开始走得不是很快,但是你的路头一定要走对,我要提醒大家——成佛之道你可以走得慢,但是你不能走错,你走错你还要回头,你要付出很多的代价,所以修行——

宁可千年不悟,绝不一日着魔!

它的方向就是先从假入空,先从有念入无念,然后再从空出假,再从无念当中再生起一个善念,先求正念,再求善念,这个是非常重要的次第。