佛弟子文库

佛弟子文库

每年的农历四月十四日是净土宗第十一代祖师省庵大师的往生日。与诸位净土祖师相比,省祖的住世时间是最短的,只有49年。他临终给我们留下了“身在华中佛现前,佛光来照紫金莲。心随诸佛往生去,无去来中事宛然”的偈子,并悲心切切地劝勉弟子“我去即来。生死事大,各自净心念佛。”

大凡生存于斯世,每个人带着宿世的业力或愿力,在其人格倾向与个性特质上均会烙下或深或浅的印记。或有天生好乐权力,气势恢宏、指点江山、招贤纳士者,且称为政治人;或有生来执著于财富,冲风冒雪、奔波贸易、善能聚财者,且称为商人;或有对艺术审美有天赋,吟诗赋曲、抱琴待月、挥毫临画者,且称为艺术人;或有生来便怀有形而上的终极关怀,好乐解脱之道者,且称为宗教人。然宗教流派甚多,具体到佛教念佛法门,凡是生死心切、笃信净土、一心持名、矢志安养者,可称为念佛人。

释尊金口赞誉: “若念佛者,当知此人,则是人中分陀利华。”善导大师将此句经文延展为五种嘉誉:“若念佛者,即是人中好人,人中妙好人,人中上上人,人中希有人,人中最胜人也。”证知于此五浊恶世,真念佛人甚为稀有尊贵。

然具备何种特质才当得起念佛人的称谓呢?省庵大师(以下简称省祖)一生的净业修为,正是对念佛人特质的精确诠释。总观省祖一生践行的净土情怀,可概述为五种心态:一者生死心,二者厌离心,三者欣慕心,四者精进心,五者感恩心。兹分述如下:

一者生死心

念佛人首先得要具备真为生死之心。省祖少年时便已萌生这种生命的觉悟,深知生死轮回之苦痛,观照到:“我与众生,从旷劫来,常在生死,未得解脱。人间天上,此界他方,出没万端……大千尘点,难穷往返之身;四海波涛,孰计别离之泪?峨峨积骨,过彼崇山,莽莽横尸,多于大地……是故宜应断生死流,出爱欲海,自他兼济,彼岸同登。”

而对旷大劫来无尽的生命轮转,生发深沉浩叹:今生幸得人身,得闻净土妙法,亟须以“求生净土、横超三界”为此生修道的最高目的。“何似华开亲见佛,无生无灭寿难量。”省祖这种深刻的了生死的道心,极为坚固,贯彻其一生,无时懈退。

二者厌离心

求生净土的终极目标是以厌离娑婆秽土为前提的。为何要厌离此土?乃是于此秽土修道,障难甚多,菩提路远,爱根难断,习气厚重。故宜对此身心世界,深生厌舍。

“一自娑婆系业因,多生流转实酸辛”,“客路竛竮久漂泊,苦求佛力早还乡”,这种厌离娑婆之心,在世人看来,似乎属于悲观厌世的负面情绪。此亦恋着世间五欲六尘、家亲眷属之俗人本然的价值评价。即宗门教下,推崇无取无舍、执理废事之行人,亦对厌离娑婆的心态多有微辞。

世人并不了解念佛人之厌离心乃是般若智慧的升华,是达致涅槃寂静常乐之必具情怀。诚如省祖诗曰:“尽说厌欣为障道,谁知净业善资成。厌离未切终难去,欣爱非深岂易生。何处安居能徙宅,谁人无事肯登程。铁围山外莲华国,掣断情缰始放行。”经由厌欣取舍,到达极乐净土,方可契证无取无舍之真如法性。

三界无安,犹如火宅,甚可怖畏。智慧观照,实在不容一刻之停留。于此末法季秋,判断佛教行人,有否道心,根本上即体现为是否有了生死之心;而对于净业行人来说,是否有了生死之心,便直接体现为是否有厌舍娑婆秽土之心。这是确然明晰并可把握的标准。省祖以此身体力行,并以此教化他人。譬如,遇到好乐世间诗文者,省祖痛戒曰:“ 人命在呼吸间,哪有闲工夫学世谛文字?稍一错过,便成他世,欲望出离难矣哉!”恳切护念之悲心,溢于言表。

三者欣慕心

又如省祖有一大护法茅静远居士,乃杭州名绅士,修桥铺路,乐善好施,护持三宝,种种善举,似宜褒奖。而省祖对其却有一番迥异常情的开示:

“然居士之心,好善无倦,一善甫完,复作一善,美则美矣,其如生死大事何?苟不以生死大事为急,而孜孜为善,所作善事如须弥山,皆生死业缘,有何了日?善事弥多,生死弥广,一念爱心,万劫缠缚,可不惧耶……居士今日要务,唯当谢绝人事,一心念佛,加以'斋戒'二字,尤为尽美。大抵西方佛国,非悠悠散善所能致,万劫生死,非因循怠惰所能脱,无常迅速,旦暮即至,安得不为之早办耶!”

非具同体悲心,何能说出如此披肝沥胆的规劝。末法檀越居士还能听闻到大善知识如是婆心苦语,当生稀有难遭之想,切莫错会!

四者精进心

与厌离娑婆相对应的,是对极乐净土全生命的欣慕向往。极乐世界对我等娑婆众生来说,甚为遥远,极为生疏,要将彼土作为今世生命的唯一归投之所,这没有宿世深厚的净土善根,现世深邃的般若观照,是难以做到的。省祖却将此难中之难的事情,顺乎天性地、自然而然地做到了。

首先,他从法门的抉择上,深知此土修道证果难,彼土往生成佛易。“易故一生可致,难故累劫未成。是以往圣前贤,人人趣向;千经万论,处处指归。末世修行,无越于此。”建立这个确然不拔的见地后,省祖将此知见付诸一生的修行实践,满怀深情地仰慕净土,一意西驰,万牛莫挽。

这种超越的情怀和彼岸的意识,构成了省祖特有的净土情操。他深情慨叹滞留娑婆之苦,由衷倾慕往生净土之乐。“易往无人真可惜,不知何事恋樊笼”,“娑婆魔外事纵横,寂灭无如安养城”,“早晚相从裹粮去,此生终不负慈尊”,“但将三事(信愿行)为符契,携手同登九品莲”,“婴儿堕水频呼母,荡子还家始见亲”,“泪因忆佛浑难制,愁为思乡不易消”,“每登山顶瞻乡国,却上楼头望故家”,“浊恶娑婆难久住,早同善友赋归来。”这些诗文所流露的浪子思归故园之情,深深地震撼着众生沉潜的净土情结,激活起吾人高远的超越意向。

念佛人在此秽土,古佛青灯,喃喃念佛,看似孤独,实则与法界净业行人,交融互摄。“ 同一念佛,无别道故。远通夫四海之内,皆为兄弟也。”但凭一句阿弥陀佛名号,便能于法界无量刹土,结交无数同愿同行者。

五者感恩心

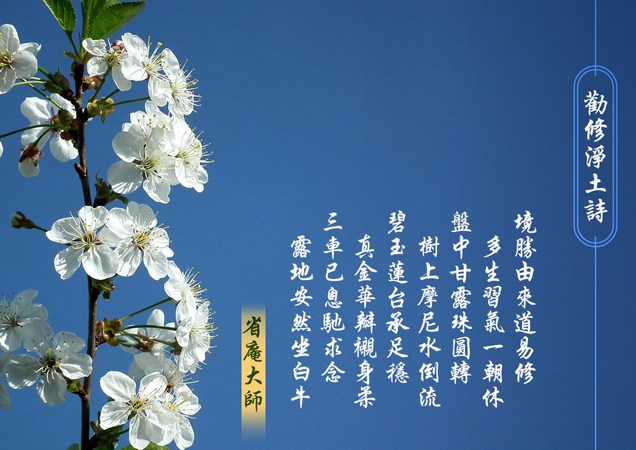

出世间的目标确立之后,要以大强勇猛精进心,修行无上妙法。否则因循懈怠,终将败堕。省祖于此末法季秋,建精进幢,研习毗尼,不离衣钵,日止一食,胁不帖席。念佛精进,如救头燃,如丧考妣。闭关梵天寺西院时,额其室名曰“寸香斋”,尊客相见,略叙道话数语,寸香之外,念佛而已。省祖深知,修行净业,贵在一门深入,其诗曰:“欲得工夫无间断,直须精进始相应。暂时失念云霾日,瞥尔生心蛾掩灯。小水长流终贯石,沸汤停火亦成冰。往生成佛浑闲事,只在当人念力能。”

由是,省祖的修行生涯,明晰而专一,只以念佛往生为鹄的,余者悉皆摒弃。其诗曰:“百八轮珠六字经,消磨岁月度光阴。平生只有西归愿,肯为他缘负此心?”以全生命践行往生净土一事,对末世行人“这山望着那山高”的陋习,不啻当头棒喝。

或有人质疑:省祖不是劝勉大众发菩提心吗?为何不在此土广行菩萨道,普度众生,而唯汲汲于往生净土,求一己之安乐呢?对此,莲宗有其独特的诠释,正是由于实践菩提心,圆满菩萨行,才孜孜于先求生净土,待到彼土华开见佛,悟证无生法忍后,方可来此烦恼稠林、 生死苦海度众生。

省祖诗云:“破舟救溺理无由,抵死须撑到岸头。等得蒿师登陆后,更移新棹入中流。”(“ 破舟 ”喻指业力凡夫;“溺”喻指沉沦苦海的众生;“ 岸头”指极乐净土;“新棹”喻指得无生忍,倒驾慈航;“中流”喻指生死苦海。)这与龙树菩萨所述的“未得无生法忍,欲于此秽土度众生,无有是处” 的知见,千里同风,同一鼻孔出气。

建立如是“疾速往生成佛、疾速度众生”的净土知见,自然不会以在此世间得长寿为贵, 而以能及早顺利往生为庆幸。梵天寺有一位年仅三十六岁的圣眼上人往生,“人皆谓师年方强壮,有志未遂而死,莫不惜之。岂知一生净土,无志不遂,无愿不获。非唯不应惜,实所当贺。呜呼!贤矣哉。”

省祖这种认知与价值判断,暗合莲宗法义。亦与孔子“朝闻道,夕死可矣”同一意趣。然与世间人汲汲追求长寿、教内人以高寿为有修行的观点大异其趣, 此或是为世人最不理解之处。

昔北周静蔼法师舍身求生净土,发愿云:“舍此秽形,愿生净土,一念华开,弥陀佛所……愿舍此身已,早令身自在,法身自在已,在在诸趣中,随有利益处,护法救众生 ”一般来说,佛教并不赞成舍寿取证的行为,静蔼法师是在北周武帝灭佛、自惭不能护法的特定境遇中,才作出此等超常行为。

证得佛法真实受用者,自然便有着“重法如山、轻身似尘”的洒脱,省祖亦复如是。但得净业成熟,自然不会留恋此界,追求长寿,能早日脱离三界牢狱,以欣幸心,撩衣便行,早回故乡。亲见弥陀慈父,获得如佛平等之无量寿,一生圆成佛果,何幸如之!

省祖这种迥超世表的出世品格,诠释着念佛人特有的生死观。省祖数月前便预知时至,往生日,众弟子雪涕膜拜,恳切祈请:“愿师住世度人。”省祖启目对大众曰:“我去即来,生死事大,各自净心念佛。”言讫,合掌称佛名而寂。临终最后一着,瑞相分明。年仅四十九岁,乃莲宗诸祖中,住寿最短的一位祖师。如此示现,振聋发聩,启迪净宗密义良深。冀诸同仁,善思念之!

末法众生业障深重的表现之一,乃是不知恩、不报德。省祖发菩提心、修菩萨行的作略,亦体现在知恩报德上,为世人树立起高洁的人格风范。首先在见地上,省祖深刻地阐述了知恩报德是发菩提心的重要因素。其发心之十种因缘中,前面五种悉皆涉及感恩主题 :一者,念佛重恩故;二者,念父母恩故;三者,念师长恩故;四者,念施主恩故;五者,念众生恩故。省祖将此感恩心付诸行为,主要在报佛恩与报父母恩这两大科目上践行,兹分述如下:

为深报佛恩,愍念出家僧众,于佛涅日,莫知献供、罔有悲哀之现状,省祖启建涅胜会,约期十年。于佛涅日,顶礼七日之忏摩,奉献百味之饮食,讲演《遗教》、《弥陀》二经。瞻礼释迦如来真身舍利,先后五次燃指香供佛。有诗证曰:“ 迦文灭度二千年,舍利于今尚灿然。自庆宿生何善利,得瞻光相塔门前。”省祖至诚礼忏,燃指供佛,感得舍利宝塔放光现瑞。无我至诚,显感显应,报恩妙德,不可思议。

省祖严父早殁,慈母知其夙具善根,命为释氏子。母亡,省祖于佛前跪讽《报恩经》七七日,岁时伏腊,必设像修供。用答慎终追远之忱,并以己出家修行功德,为父母回向,导其神灵往生极乐世界。每常思惟父母恩重难报,“唯有百劫千生,常行佛道,十方三世,普度众生。则不唯一生父母,生生父母俱蒙拔济。不唯一人父母,人人父母尽可超升。是为发菩提心第二因缘也。”由对今世父母的报恩,扩展到对生生世世父母恩德的报答,颇有地藏菩萨由孝道扩充至大菩提愿的作略。

省祖慧观深邃,悲心切切,故对佛恩、父母恩、师长恩、施主恩、众生恩,常思报答。其报答方式亦不停留于世间法范围,乃以发大菩提心、建立佛法、普度众生为己任。欲令一切于己有恩德者,尽皆成佛。庶几慰藉此报恩孝心于万一。

综上所述,省祖以其短暂一生的净业修行,所彰显的五心(生死心、厌离心、欣慕心、精进心、感恩心)犹如从烦恼淤泥中盛开的莲华,洋溢着佛性的芳香,此五心亦即是菩提心的本质内涵。对念佛与菩提心的关系,省祖精辟开示:“盖念佛本期作佛,大心不发,则虽念奚为?发心原为修行,净土不生,则虽发易退。是则下菩提种,耕以念佛 之犁,道果自然增长;乘大愿船,入于净土之海,西方决定往生。”可见,菩提心在此土的成就,便是落实在当生得以往生净土上。

正是由于省祖如是发菩提心,一向专念阿弥陀佛,临终感得西方三圣现前接引,得上品上生。其所书辞世偈云:“身在华中佛现前,佛光来照紫金莲。心随诸佛往生去,无去来中事宛然。”此乃省祖生命凯旋交响乐中最华彩的一章。来此娑婆一回,能得如是辉煌结局,亦足以庆快生平了!

值此省祖诞辰三百三十周年、往生二百八十一周年之吉祥日,谨以此一瓣心香、一纸拙文,敬献于省祖灵前,感恩省祖为念佛人建立楷模,令吾辈净业行人效法有地。吾人当目击道存,步武省祖,深怀五心,精勤念佛,厌舍娑婆,径登安养。礼觐省庵大师,同证无量光寿。冀诸同仁,各自勉旃。