佛弟子文库

佛弟子文库(第六十七讲)

《摄大乘论》,和尚尼慈悲、诸位法师、诸位居士,阿弥陀佛!(阿弥陀佛!)请大家打开《讲义》第二二六页,庚十、业。

这一大科是讲到法身的功德。我们从前面的学习,可以把法身的功德分两部分来作个总结:一个是从质,一个是从量。从本质上来说,法身的功德是具足了两种:第一个是解脱身,三世诸佛在因地的时候,因为修习我空、法空的智慧,所以他成就这样的一个法身,是解脱一切身心的障碍;第二个是安乐身,佛陀在因地的时候,依止大悲的愿力,来修习种种的波罗蜜,所以他成就的果报,有种种的庄严、种种安乐的受用。

所以从他的本质上来说,有解脱身跟安乐身两种的功德;如果从他的量来说,不管是解脱身跟安乐身,都是自在的,能够随心自在的。这样等于是简别阿罗汉跟菩萨,因为阿罗汉跟菩萨他们也有少分的解脱、少分的安乐;但是阿罗汉跟菩萨,不能够在时间上成就相续、不能够在空间上普及一切处;只有佛陀的安乐跟解脱,是能够随心自在,不受一切时空的障碍,所以我们说佛为法王,于法自在,就是赞叹佛陀的解脱跟安乐这两种功德是随心自在的。好,我们看第十段业,就是最后一段:

庚十、业(分二:辛一标释五业;辛二释其平等)

辛一、标释五业(分二:壬一标数;壬二列释)

壬一、标数

这一段也有一点总结前面功德的意思,分成两段:一、标释五业;二、释其平等。先说明佛陀造业的种类,第二个说明他的平等相。我们看标释五业,看第一段的的标数:

复次,应知如是诸佛法界,于一切时能作五业。

佛陀的法身能够在一切时、一切处,成办五种的事业。前面的九段,讲到佛陀有种种解脱的功德、安乐的功德。这两种功德,到底对我们众生能够造作什么样的业呢?这以下说明,能够成办五种的业。这五种业,我们看壬二的列释:

壬二、列释(分五:癸一救济灾横;癸二救济恶趣;癸三救济 非方便;癸四救济萨迦耶;癸五救济乘)

癸一、救济灾横

一、救济灾横;二、救济恶趣;三、救济非方便;四、救济萨迦耶;五、救济乘。这五种业,我们分成两大部分:佛陀法身对我们众生所造的业,第一类是属于神通救拔之业,第二类是属于说法度脱之业,一个是暂时的救拔,一个是永恒的度脱。前面两个是暂时的救拔,我们看第一个:

一者,救济一切有情灾横为业。于暂见时,便能救济盲聋狂等诸灾横故。

佛陀的法身,一切时、一切处的在加持我们众生;当我们众生很至诚忆念佛陀功德的时候,佛陀对众生产生救拔有情灾难横祸之业。我们过去曾经造过杀盗淫妄的罪业,但是我们后来起了忏悔的心、归依的心,很真诚的忆念佛陀的名号、或者是忆念佛陀的相好,乃至于忆念佛陀的功德,等到真诚跟佛陀感应道交的时候,暂见,就是心心相应的时候,启动了法身的救拔,就能够使令我们盲者得见、聋者得听、狂者得正,种种的灾难横祸,使令我们解脱这样的一个业障。这是第一个佛陀神通救拔有情灾横的别报。

癸二、救济恶趣

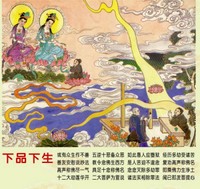

二者,救济恶趣为业。拔诸有情出不善处,置善处故。

前面的灾横是偏重在别报,这个地方是讲总报。就是我们已经堕入到三恶道、或者说在临命终的时候即将堕三恶道,这个时候我们真诚的忆念佛陀,佛陀法身就会启动他的救拔力量,使令我们离开三恶道,而安置在三善道。这个在《地藏经》有讲过:一个人堕三恶道以后,他能够很真诚的忆念佛菩萨的圣号,就能够出离三恶道。

这个地方我们说明一下。佛陀的神通救拔,我们前面也说过,他神通救拔的功德是自在的,佛为法王,于法自在,是不受时间、空间的影响。所以有人说:我们念什么咒、持什么圣号,有一定的时间、有一定的处所。这种说法,印光大师是反对的。印光大师说:我们念佛菩萨的圣号、念〈大悲咒〉,一切时、一切处都能够得到诸佛的救拔。只是在不恭敬的处所,我们不要出声,如此的差别而已,佛菩萨的救拔是没有时间跟空间上的差别。这个地方我们要清楚,佛菩萨对我们的救拔力量,是无时无刻的。前面两个的救拔,是偏重在我们一分的信心,众生的信心为能感,诸佛的大悲为能应,感应道交产生神通救拔。这以下的三四五,就是众生除了信心以外,要有智慧的善根,招感佛陀的说法:

癸三、救济非方便

三者,救济非方便为业。令诸外道舍非方便,求解脱行,置于如来圣教中故。

佛陀没有出世之前,种种的外道,安立了很多邪恶的方便,使令我们离苦得乐,比如说持牛戒、持狗戒,修行这种无益的苦行,来追求生命的解脱,这种都是错误的方便。所以佛陀这个时候,就制定了清净的戒法,使令外道们舍离了邪恶的方便,追求正确的解脱法门,使令他们能够安置在如来的圣教当中。这个就是说,佛陀在说法之前,一定要先制定戒法,来约束身口,知道什么是过失相、什么是功德相,让大家在身口二业当中,有一个共同遵守的准则,这个地方是救拔非方便。

癸四、救济萨迦耶

四者,救济萨迦耶见为业。授与能超三界道故。

弟子们能够遵守佛陀的制教,身口二业能够减少过失,佛陀开始说明我空的法门,说明萨迦耶来救拔,说明五蕴无我的道理,这个时候佛陀告诉我们:所谓的我,其实是我们众生依止现前的五蕴,捏造一个自我出来,所谓的随所生所系。你现在是一个女众的身心,你就依止你现在身心世界,捏造一个自我;你前生是一个男众,就用男众的身心世界,来捏造为自我:所以这个我是每一生每一生变化的,所以这个我既然是变化,自然是虚妄相。佛陀以五蕴无我的道理,来破除我们对于自我的执取,这样子就能够超越三界的正道。因为有一个自我,就会累积业力,无明缘行;自我消灭以后,那个业力就不能够累积了。所以这个地方,佛陀开显了三乘的正道,所谓我空的正见。

癸五、救济乘

五者,救济乘为业。拯拔欲趣余乘菩萨,及不定种性诸声闻等,安处令修大乘行故。

当这个弟子们能够修习我空观,产生对三界果报的出离,佛陀进一步的开显大乘法门。这个大乘法门是针对什么根机呢?第一个,救拔欲趣余乘菩萨,有的菩萨他前生有大乘的善根,但他今生想要退转、想要退大取小,佛陀开显大乘法门的殊胜,来救拔这些想要退转的菩萨。第二个,不定种性的声闻,这个声闻人他虽然是今生修习小乘法、修出离心,但是他前生曾经有大乘的善根,这个时候佛陀为他们说法空观的道理,所谓的一切法是由心所变现的,从万法唯识的道理,破除小乘那种坚固的法执,他对于生死涅盘──杂染法、清净法那种坚固的执取,由执取产生对立,由对立造成他们修善跟度众生的一个障碍,就把这个破除掉。这种成就有大乘善根的声闻人、这种不定种性的声闻,佛陀开显大乘法门,发明万法唯识的道理,使令他们回小向大,这个就是佛陀的说法度脱之业,就是众生以智慧的善根为能感,诸佛的大悲为能应,招感佛陀的说法。我们看最后的释其平等:

辛二、释其平等(分二:壬一长行略标;壬二颂释因缘)

壬一、长行略标

这个地方有两段:第一个长行略标,第二个颂释因缘。这个地方先作一个总结:

于此五业,应知诸佛业用平等。

前面的五种业,包括了神通救拔、包括了说法度脱,三世诸佛所造的业,是平等无差别的。我们前面也说过,三世诸佛造业,他的相貌是一即一切,一切即一的。在三世诸佛当中,只要你能够见到一尊佛,这一尊佛对你的度脱、对你的救拔,就等于是十方诸佛对你的救拔、对你的度脱一样,没有差别,你见一尊佛跟见二尊佛的效果是一样。为什么呢?诸佛业用平等故,每一尊佛他们救拔的能力,都完全相同的。这个意思就是说,因为诸佛的业,他的发动点是出自于我空、法空的真如,每一个佛都是从我空真如、法空真如所发动出来,所以是平等。我们看众生的因缘:

壬二、颂释因缘

此中有颂:

因依事性行,别故许业异,

世间此力别,无故非导师。

前面我们说的是诸佛的业用平等,但是众生那个明了的心识,有我执跟法执的差别,就造成了五种的差别。第一个因有差别:我们每一个人的内心,有他过去造作的业力,你看他今生很喜欢布施、他很喜欢持戒、他很喜欢静坐、这个人很喜欢诵经,他那个明了的心识,为什么有这样的倾向呢?就是他过去有这样的业因,产生一种等流的力量,所以每一个人造业不同。你看一到了放香时间,每一个人要造的业都不同,当然共修的时候,那不得已,大家都要参加;只要有选择余地的时候,每一个人是个人造个人的业。为什么呢?这个就牵涉到过去业因的差别,他习惯性的业。

第二个依:他今生有这个果报体,比如说你今生是一个女人,你做一个女众,你造的业也会有所不同的;你前生是一个男众,你造的业也不同;你变成一个天人、变成一只蚂蚁,造的业也不同:所以我们造业,是深受现前果报的影响。这个依,就是五蕴的果报有所不同。

第三个事:这个事就是讲所从事的职业有所不同。比如说你在家、或者你出家,这样的职业,就影响你所造的业。

第四性:这个性就是心中的喜好,你今生当中有很多见闻觉知的经验,累积很多很多的喜好,也会影响到你的造业。

行:加行,这个地方的加行,包括有些人是精进的、有些人是懈怠的,也会影响到你所造的业。

因为众生五种的因缘不同,造成了众生所造的业有差异。世间此力别,在这个世间上,众生有五种的功能差别,所以造成他的业是差别。无故非导师,三世诸佛内心所依止的我空、法空的真如,没有过去的业因、没有现前的果报、没有现前的事业、也没有心中的喜好、也没有种种的加行,完全是一种我空、法空的清净心情,因为佛陀没有这五种差别,所以这种造业的差别,非导师所有,作一个总结。

这个业的意思就是说,比如说我们今天是修人天乘的法门、或者你修二乘的法门,这个人天乘有自我、二乘人是有法执,你在修人天乘跟二乘的时候,你不断不断的积功累德,你发觉你跟别人差别愈来愈明显。你刚开始出家的时候,跟他还没什么差别;但是出家了十年二十年三十年,你看他觉得很奇怪,他看你也很奇怪。你修声闻法就是有这种问题,到最后我也不承认你,你也不承认我。但是大乘法门,你愈修行的时候,你觉得人跟人之间越来越平等、越来越平等、越来越平等,就是他这个立足点有不同。因为小乘的学者他的修行、他的根本思想,依止业力来安立的;大乘的思想依止我们一念心性,我空、法空的心性,所以他到最后的目标是愈来愈平等。

戊二、释诸妨难(分八:己一释说一乘;己二释同时有多佛;己三释佛毕竟涅盘及不涅盘;己四释受用身非自性身;己五释变化身非自性身;己六释二身常;己七释佛化身非毕竟住;己八释求佛果应作功用)

己一、释说一乘(分二:庚一长行问起;庚二以颂答释)

庚一、长行问起

首先我们把这一科说一下,我们看二○三页丁二、广释,广释法身的功德,有十门分别跟释诸妨难。十门分别我们讲过了,现在是讲第二段释诸妨难。好,我们把这八个妨难念一遍:一、释说一乘;二、释同时有多佛;三、释佛毕竟涅盘及不涅盘;四、释受用身非自性身;五、释变化身非自性身;六、释二身常;七、释佛化身非毕竟住;八、释求佛果应作功用。这八段,我们分成三大部分:第一个部分释说一乘,是约着所说的法来开权显实;第二到第七,是约着能说的人来开迹显本,一个约法开权显实,第二个约人开迹显本;第三个是结示劝修,把前面两个作个总结。我们看第一个释说一乘,我们先看长行问起:

若此功德圆满相应诸佛法身,不与声闻独觉乘共,以何意趣佛说一乘?

假设具足无量功德圆满相应的诸佛法身,他不跟声闻、缘觉是共的:声闻、缘觉他发了出离心修我空观,他的果报是不能成就法身的,他只能够成就一种偏空的涅盘;换句话说,佛陀的法身是不共声闻人跟独觉的。这意思就是说,的确这个三乘的因果是有差别的;既然三乘因果是有差别的,佛陀为什么要说一佛乘呢?你看佛陀在圆顿的经典当中,《华严经》,特别是《法华经》,佛陀说:

十方佛土中,唯有一乘法,

无二亦无三,除佛方便说,

但以假名字,引导于众生。

佛陀到法华会上,普遍的告诉声闻人说:其实佛陀的教法只有一个,就是使令一切众生成佛;我告诉你成就阿罗汉,那个阿罗汉的果位是一个虚妄的化城,没有真实的阿罗汉可得,你成就阿罗汉以后,你还是要继续往前走的,那只是为了摄受你的一个暂时方便,但以假名字,引导于众生的。所以这个时候,佛陀就普遍的为阿罗汉,一一的受成佛的记,这个时候等于把整个三乘的差别全部融通了。这样讲就有矛盾了──佛陀有时候说三乘的因果是有差别的,有时候说三乘是共同趋向于佛道的?就提出这样的一个问题,把三乘跟一乘这两个之间的关系,提出一个问题。我们看论主的回答:

庚二、以颂答释(分二:辛一略辨所为;辛二广别意趣)

辛一、略辨所为

回答当中有两段:一、略辨所为;二、广别意趣。这个略辨所为,是说明佛陀宣说一佛乘的目的,为什么要说一佛乘?第二个广别意趣,是说明一佛乘的内涵是什么?我们先看略辨所为:

此中有二颂:

为引摄一类,及任持所余,

由不定种性,诸佛说一乘。

佛陀刚开始出世的时候,是广泛的宣说三乘的教法,为声闻人说四谛、为缘觉说十二因缘、为菩萨说六波罗蜜,这个三乘的因果是有差别。但是佛陀到晚年即将涅盘的时候,他为了两种人来宣说一佛乘的道理:第一种人为引摄一类不定种性,佛陀为引导摄受一类不定种性的声闻人,就是说他刚开始发出离心、修四圣谛,成就了我空的真理了,这个时候佛陀观察他在我空真理的心中,有大乘大悲心的善根在里面,佛陀开显了这个一佛乘的道理,原来佛陀要你们成就阿罗汉果,是一个暂时的方便,这个时候使令他回小向大,也就是说反正你迟早要成佛的,没有一个人能够真正做阿罗汉的,这是一个假名字而已,引导这种不定声闻人,继续的回小向大,继续的往前走。

第二个摄受一类任持所余的不定种性的菩萨,佛陀为了要摄受这种所余,就是说他已经修学大乘佛法,但是准备要退大取小,这种菩萨大部分都是因为资粮不足,可能是福报不够、也可能智慧不足,面对这么刚强的众生准备要退转了,看到众生难度,干脆做一个自了汉罢了。这个时候佛陀告诉你:你不要退,你退了以后,你迟早还是要回来的。因为十方佛土中,只有一乘法,你没有选择余地的,你一定要成佛的;你现在不过去,你以后还是乖乖的回来走这条路的,所以你既然要面对,就早一点面对。这个时候佛陀开显一佛乘,使令这种准备退大取小的菩萨,继续的坚持下去。这意思就是说,一佛乘的开演是有对象的,譬如说你这种人根性坚固,他三乘的声闻、缘觉的种性是非常坚固的,佛陀是不开显一佛乘的道理让他了解。

你看法华会上,佛陀要讲《法华经》之前,舍利弗尊者三次启请,佛陀都保持默然。这个时候,五千的比丘、比丘尼,看情况退席了,退席以后佛陀再开始开讲。佛陀说:这五千人不能听到一佛乘的道理,听到以后内心产生轻慢毁谤,没有好处。所以这个一佛乘,是针对这种不定种性的声闻跟不定种性的菩萨。这个是说明,它的对象是要简别的。第二个,什么是一佛乘呢?到底它的内涵是什么?

辛二、广别意趣

法无我解脱,等故姓不同,

得二意乐化,究竟说一乘。

在修行的过程当中:第一个所成就的功德,第二个能修行的心。就着三乘所成就的功德,是没有差别的。第一个法,这个法身,就是二空平等之理,这个是没有差别的。无我,这个无我指的是般若德,我空、法空的智慧,也是没有差别。第三个解脱,这种解脱三界的生死,成就出世的涅盘,这种解脱德也是没有差别的。三乘的法身、般若、解脱,是趋向于同一个目标的。这样子讲,三乘的差别是怎么安立的呢?是约着能修行人的根机有浅深的不同,而安立了三乘的差别,所成就的法是没有差别的,能修行的人有差别。

我们根据《涅盘经》举一个例子:比如说三兽过河,大海是没有差别,但是三只野兽在大海当中,走过的时候浅深有不同。你看兔子在大海里面走,它的深度是很浅,它入法性是很浅;马在河里面游走,它的深度就稍微深了一点;这个大象,双脚就踩在这个实际理地,直接的踩到我们众生本具的现前一念心性,踩在大地上:虽然三兽都过河了,但是浅深有不同;虽然浅深不同,但是目标却是一致的。这个目标一致很重要,比如说你刚开始修小乘的人,成就偏空涅盘,好,你要回小向大;既然目标是一致,表示你之前所成就的涅盘是肯定的,不是说你前面修的完全白费,而是说你只要照着你前面的基础,再往上的发菩提心,前面所成就的我空真理是可以肯定的,所谓的三百由旬跟五百由旬,是同一条路的。所以三乘的教法,是约着根机而安立浅深,但是法是没有差别。

[得二意乐化,究竟说一乘]。佛陀刚开始为了众生的根机,于一佛乘分别说三。到什么情况佛陀究竟说一乘呢?为了成就两种平等的意乐教化:第一个,法性平等的意乐教化,佛陀看众生的根机成熟了,开显众生平等的现前一念心性,告诉众生:每一个众生所依止的本来面目是没有差别,依止一念清净平等的心性,所以开显一佛乘的道理。第二个,从佛陀摄取平等的意乐,佛陀的大悲心,佛陀出世的本怀是要使令一切众生成佛,佛陀这样的心是没有偏私的,为了从平等大悲的角度,佛陀也开显一佛乘的道理。

这个地方是说明所谓的一佛乘,是约着众生平等跟佛陀的大悲平等而安立。这个意思就是说,我们以后在度化众生,施设教法也是这个意思,众生的根性没有成熟,我们应该要为实施权,要安立方便;众生的根机成熟了,我们应该开权显实,开显真实的道理:这个法门的安立是这样子安立的。前面这一段是约着法来开权显实,这以下就探讨到底佛陀的本来面目是什么?

己二、释同时有多佛(分二:庚一长行问起;庚二以颂答释)

庚一、长行问起

先看第一个长行问起:

如是诸佛同一法身,而佛有多,何缘可见?

说三世诸佛既然都是依止同一个清净法身,但是在示现变化身的时候,就有很多很多的差别,你看有的是示现释迦牟尼佛、有的是示现阿弥陀佛、有的是示现药师佛,他们的身相、名号都不同的,这是什么原因呢?也就是说,这个成就法身跟成就变化身之间的差别因缘是什么?提出这个问题。我们看回答:

庚二、以颂答释

此中有颂:

一界中无二,同时无量圆,

次第转非理,故成有多佛。

这个地方,我们先说明成就应化身的佛。因为成就应化身,在同一个世界,在同一个四大部洲,是不可以有两尊佛出现。譬如说释迦牟尼佛现在的法还没有断,虽然是末法,但末法还是法,所以这个时候,就不允许有另外一尊佛出现,不可以,一定要等到释迦牟尼佛的教法,在人世间全部断灭,另外一尊佛才能出现,要一世无二佛。这个意思就是说,成就应化身的佛是要等待因缘的。但是成就法身佛呢?同时无量圆,次第转非理,成就法身佛是不须要等待因缘的。比如说你这个菩萨,你的福德智慧圆满了,你今天可以成佛,他明天可以成佛。所以当一个菩萨的福慧两种资粮圆满以后,却要等待而转生,这个是不合道理的。

所以说,成就应化身是要等待因缘;成就法身佛,是不须要等待因缘:这就是为什么一个法身,能够有多佛的理由。你看我们戒律里面的大妄语,你说你是观世音菩萨示现,那是犯大妄语戒;你说你是佛陀出世,犯方便罪,因为没有人会相信你,一世无二佛,因为释迦牟尼佛的法还没有断,怎么可能会有佛出世呢?这个就是说,你有能力是一回事,你说你是法身,你有能力来示现成应化身;但是你的时间没有到,你不能够现八相成道,你只能够示现菩萨身来护持别人。所以这个地方的意思是说,成就应化身的因缘是要等待的。我们看第三段释佛毕竟涅盘及不涅盘,涅盘跟不涅盘的道理:

己三、释佛毕竟涅盘及不涅盘(分二:庚一长行问起;庚二以颂答释)

庚一、长行问起

云何应知于法身中,佛非毕竟入于涅盘,亦非毕竟不入涅盘?

在小乘的教法当中,佛陀是毕竟入于涅盘,是灰身泯智的;但是在大乘清净法身的观念当中,佛陀非真实的入于涅盘,但是佛陀也已经入于涅盘。这是什么道理呢?我们看这个偈颂:

庚二、以颂答释

此中有颂:

一切障脱故,所作无竟故,

佛毕竟涅盘,毕竟不涅盘。

我们说佛陀已经涅盘,是约着佛陀自受用的角度,佛陀的内心,一切的烦恼障、所知障完全解脱了,所以佛陀完全跟涅盘寂静的安乐相应,所以我们说佛陀入涅盘,那是约着自受用的角度来说;但是约着佛陀利他他受用的角度,所作无竟故,毕竟不涅盘,佛陀的清净法身内心当中,他那个众生无边誓愿度,他的愿力并没有完全实践,还有无量无边的众生在生死当中流转,佛所要做的事情没有做完,所以我们说佛陀还没有入涅盘,因为他还会再出现。所以这个是从自利跟利他两种的角度差别,来安立涅盘跟不涅盘的差别。

己四、释受用身非自性身(分三:庚一征;庚二释;庚三结)

庚一、征

何故受用身,非即自性身?

这个地方就真实的开迹显本。这个受用身就是佛陀的报身,度化十地菩萨所现的无量光明、无量相好的报身。怎么知道报身不是法身呢?因为这个报身是无量的寿命,法身也是无量寿命,这两个就很容易混滥,所以这个地方有须要加以说明:

庚二、释(分二:辛一标由六因;辛二一一别列)

辛一、标由六因

由六因故:

辛二、一一别列

一、色身可见故;

二、无量佛众会差别可见故;

三、随胜解见,自性不定可见故;

四、别别而见,自性变动可见故;

五、菩萨声闻及诸天等种种众会,间杂可见故;

六、阿赖耶识与诸转识,转依非理可见故。

这个地方有六种的原因,来说明报身不是法性身,前面的五个是约事相来说明,第六个是约理论。我们先看第一个,色身可见故,因为受用身是可以见闻觉知的,这个初地菩萨可以看得到报身;但是佛的清净法身那个法性身,是不可以见的,只有佛佛之间,以智慧来互相感应的。所以佛的法性身,是不能见闻觉知的,这一点是有差别的,因为受用身可见,所以他不是法性身。

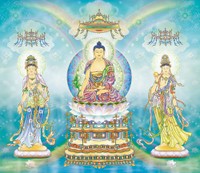

第二个,无量佛众会差别可见故,这个报身在佛陀无量的差别法会当中,他所示现的相状不同,他会变化。譬如说观世音菩萨,他有时候现出千手千眼、有时候现出送子观音,在不同的法会,他扮演不同的角色、他现出不同的相状,这表示说报身是变化。诶,我上次看到弥勒菩萨,是一个大肚子的布袋和尚;有时候我们看弥勒菩萨,是现出毗卢,戴着毗卢帽的:所以这个报身,他是随顺不同的法会有不同的相貌,所以这一点不同。

第三随胜解见,自性不定可见故,同一尊受用身内心的胜解不同,他所见不同,譬如初地看到的受用身跟二地看到的受用身不同。

第四别别而见,自性变动可见故,同一个人他的受用身,他见受用身的时候,随其修行不同,所见就有所不同。譬如同一个人,你昨天看到的受用身,跟今天看到的受用身不同。

第五菩萨、声闻及诸天等,种种众会间杂可见故,在整个菩萨、声闻跟诸天的法会当中,间杂可见故,每一个人个个看的不同,有人看到是佛陀的丈六比丘相,有的看到是年轻相、童子相,各各不同。好,我们休息十分钟。