佛弟子文库

佛弟子文库(第二十五讲)

《瑜伽菩萨戒本》,绍安和尚尼慈悲,诸位法师、诸位居士,阿弥陀佛!(阿弥陀佛!)请大家打开《讲义》第五十页,己三、障布施摄。

我们这次所学习的课程叫做《瑜伽菩萨戒本》,瑜伽的意思就是相应的意思,就是相应于大般涅槃,换句话说,我们如果能够如法的修持菩萨戒法,这样的功德不只是成就人天的果报,也不只是成就二乘的偏空涅槃,它能够引导我们的生命从痛苦的生死此岸而到达究竟安乐的涅槃彼岸,它有这种力量。

到底我们要怎么样的来修持才叫做如法的修持菩萨戒呢?所谓的如法的修学菩萨戒,我们一路学习过来,我们可以会归成三个重点:第一个是你要有誓愿力,就是说在修行当中,你一定要确立一个修行的目标。我们身为一个有情众生,我们基本上生命的目标就是离苦得乐,而离苦得乐的关键就是要解脱三界的生死,这是一个最重要的关键。

佛法告诉我们生命的相貌是「恒转如瀑流」,生命就像一个不断流动变化的水流,从这个水流的变化,我们知道生命的本质是无常变化的,这个无常道理的观察,从经论的说明,我们可以从两方面来观察:

第一个是粗分的无常,又叫做败坏无常,败坏无常就是就着我们一期的生命来观察,就是我们今生是人,我们死掉以后会随着业力的因缘,来生变成一只蚂蚁、或者是一只狗,这个狗做完以后又变成另外一个果报,所以我们的生命就是在这个流转当中不断的变来变去,这是第一个粗分的败坏无常;

第二个是微细的细分的一种剎那无常,就是其实所谓无常的败坏,就是我们现前的身心世界,每一剎那每一剎那的生起,也同时被无常所破坏,所以我们从无常的观察得到一个结论,就是在我们生命当中,我们所拥有的一切美好的东西,迟早都要被无常所破坏,所以我们这样子的观察,就会感受到生命是如此的不安稳,就是你根本就没办法去掌握什么,因为我们必须受无常力量所主宰。

所以从无常的观察,我们确定生命的本质是痛苦的,虽然我们能够在无常的生命当中积集一点布施、持戒的善业,但是从善业所招感的安乐果报,还是被无常的力量所破坏。就好像在一个火烧的房子,虽然火烧的房子当中有一些美好的资具,但是这个本质是一个火烧的房子,这是不能改变的,唯一能够改变的就是赶快离开这个房子。所以在我们修行当中,透过无常而观察到生命的痛苦,而建立了在我们修行当中最为重要的出离心,内心当中培养一种出世的情操,从这样自身生命无常的观察而体会到苦谛、而培养出离心。

我们还应该再进一步的观察,其实从一个同样的道理,每一个有情众生的身心也正受着无常大火的折磨跟燃烧,这些有情都曾经做过我的母亲,所以我们也应该有一分的责任引导他们解脱这种生命的痛苦,这个时候我们从出离心扩大变成一种大悲心,由大悲心生起的意乐,我们就会下定决心为利有情愿成佛,我们为了要解决一切有情生死流转的痛苦,我们应该要去追求无上菩提,这个时候在我们生命当中,就许下了一个崇高的目标,所谓的上求佛道、下化众生,就是我们整个尽未来际的生命追求的目标。

就是我们为什么要拜佛?我们为什么要持戒?我们为什么要诵经?只有一个目的,就是上求佛道、下化众生。所以我们受持菩萨戒法,第一个就是许下你生命的目标,就是所谓的誓愿力。

第二个就是观照力,观照这个生命的因缘,就是为什么有些人会受无常生命的折磨、为什么三乘的圣人能够解脱这种三界流转得到涅槃的安乐,这个苦乐的因缘并不是上帝所创造的、也不是自然产生,它是由业力所招感的,这个业力的本质事实上是由心来主宰,所以在观照的因缘当中,主要的就是回光返照我们现前一念心性,观心法门。

观照我们这一念心性,在大乘经典上说我们这一念心的相貌是真妄和合,它有两个相貌:第一个真如的相貌,真如的相貌是我空、法空相应的一种无私的心理,所发动一切的作用都是安乐的;另外一个相貌是无明,就是以自我为意识的一种私心,我们随顺自我意识的欲望所发动的一切业力,都会招感三界的痛苦。

所以所谓的生死是由无明所招感,所谓的涅槃是由真如所变现。所以从这样的观照,我们知道改造我们的内心就变成是我们修行主要的目标,如何把我们依止自我意识的这种自私的心理、保护自我意识的心理消灭,而改成一种平等无私的大悲心,这就是我们整个努力的目标。

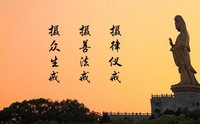

要改造我们的心性必须要假借事相的修行,所谓的借事修心,所以就是第三个行动力,佛陀的慈悲就制定了三聚净戒,所谓的摄律仪戒、摄善法戒、摄众生戒,我们透过断恶、修善、度众生数数的造作、数数的修行,就能够把我们内心的无明慢慢的消灭,把内心的真如慢慢的开敞出来,这个时候我们就能够正确的走上无上菩提的道路,也就慢慢的离苦得乐。这就是我们整个菩萨戒的修行有三种力量──誓愿力、观照力跟行动力。

己三、障布施摄

庚一、不知报恩戒

辛一、有违犯

壬一、染违犯

这一科「障布施摄」是属于行动力的摄众生戒,这当中有四科:同事、爱语、布施、利行,这是摄众生戒的第三个方便。

首先我们解释布施的体性,在《瑜伽师地论》上说:什么叫布施呢?「谓诸菩萨,不顾自身一切资具,以所有无贪之施,及其所化身语二业。」所谓的布施就是一个菩萨能够不顾自身的资具,他对于自己所受用的财物、或者种种生活的资具不会珍惜爱着,他会以一种无贪之施,就是依止这种施舍的心情来发动他身业跟口业的行为。

换句话说,所谓布施的体性不是依止外在的环境而安立的,就是说今天你有一个东西,这个东西你不喜欢,你把它送给别人,这个不能构成布施;布施的目的要依止你的施舍,它的本身是对治贪欲的一种施舍心发动出来,才能够安立做布施。

布施摄这一科有四条戒,我们看庚一、不知报恩戒,施舍心的第一个所缘境是面对有恩的众生,这当中分两科,第一科是有违犯,这当中我们先看第一科的染违犯,我们看戒文:

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪,于先有恩诸有情所 ,不知恩惠、不了恩惠,怀嫌恨心,不欲现前如应酬报,是名有犯,有所违越,是染违犯。

安住在菩萨种性的一个菩萨,他安住在菩萨的戒法当中,他于先有恩诸有情所,他对于在过去的生命当中曾经有恩于我们的有情所。

有恩于我们的众生有两种的情况:第一种是一种财物的资助,比如说我们的父母、或者兄弟姊妹,乃至于我们的同参道友等等,他曾经以财物的资助来使令我们的色身得到了安乐,这是第一种财物的恩惠;第二种是属于佛法的教化,比如说我们的师长、阿阇梨等等,师长以佛法的教化使令我们内心得到调柔、得到寂静安乐,这个是一种佛法的恩惠。

我们对于曾经资我们财物、或者佛法恩惠这种所缘境的众生,我们内心当中出现了两个相貌就构成犯罪了:第一个「不知恩惠」,不知就是我们不能如实了知众生对我们的恩惠,不能如实了知就是说我们总觉得「别人对我们的财物、或者是佛法的恩惠,这些都是应该的、是自然的,他本来就应该对我这样做的」,这样子我们就不能知道他这样对我们是一种恩惠的力量,你认为这是理所当然的。

或者第二个「不了恩惠」,了就是铭记不忘,虽然你知道这件事情,他这样对你的财物跟佛法的施舍是恩惠,但是你不把它当做一件事情,你内心当中这种感恩心非常薄弱,一下子就把它忘掉了。

我们对于有恩的众生,「不知恩惠、不了恩惠」,内心反而怀有嫌恨之心,怀有嫌弃怨恨之心,这个有恩惠的众生可能有一些过失出现,我们对他产生嫌恨心。不欲现前如应酬报,我们对于这样一个有恩众生这种现前的因缘,不能够随顺自己的能力来加以报答,身为一个菩萨,这样子就犯到菩萨戒,违背我们的菩提心,对菩提心就产生了一种伤害的力量,所以这个是结罪。

壬二、非染违犯

若为懒惰懈怠所蔽,不现酬报,非染违犯。

我们对有恩的众生,内心实在是有感恩心,而且我们也一直的把他对我们的恩惠记在心中,但是我们的事务太繁忙,或是有一些特殊的境缘出现,因为懒惰懈怠的关系暂时不加以酬报,这样子是犯到轻的突吉罗罪,这个是因为有事缘的障碍,一方面加上个人的懒惰懈怠所造成,不是怀着嫌恨心,所以是轻的突吉罗罪。

辛二、无违犯

无违犯者:勤加功用无力无能不获酬报;若欲方便调彼伏彼,广说如前;若欲报恩而彼不受:皆无违犯。

这一条戒的开缘有三种情况:第一个「勤加功用」,就是说你现在在佛法的解行二门做一些加功用行,比如说你在研究佛法的闻思修、或者你在做一个拜忏、或者打佛七的加行,你这样子的一种一心行道,虽然是有恩的有情众生现前,但是你在用功一心行道,实在没有空闲的时间,不加以酬报这是开缘的情况,因为尊重法的缘故;

「若欲方便调彼伏彼,广说如前」,我们不加以酬报是一种对治,希望这样子的因缘能够让对方产生反省,产生灭恶生善对治的功能;

「若欲报恩而彼不受」,就是说对方是一个少欲知足的众生,如果我们加以回报反而使令他身心不自在,对方不会接受的,这样子反而造成对方的困扰,所以这样子的情况皆无违犯。

以上三种因缘出现的时候,我们对有恩的众生能够暂时不加以回报。这条戒的重点就是要培养我们对众生的感恩之心。

我们在行菩萨道,最为根本的当然是菩提心,菩提心最大的伤害就是以自我为中心的一种私心,自私的心理,这种自私的心理是最严重伤害菩提心的。

菩提心的成就当然有一定的次第,我们要生起菩提心有两个方便:第一个就是要修宽恕跟包容,宽恕跟包容是面对有过失的众生,就是说众生在身口意有一些过失出现的时候,我们自己见闻觉知以后要宽恕包容,你不能生嫌恨心、或者是生起弃舍的心理,嫌弃或者是怨恨之心,这种心生起的时候你要生起菩提心就有困难,如果你对众生的缺点都不可能包容,你不可能生菩提心,不可能,你最多的生命只是到二乘的涅槃,你就通不过去了,这一个障碍你通不过去,所以在修菩提心的第一个方便是修宽恕跟包容;

而第二个方便就是修感恩心,因为你有感恩心,你才会希望一切众生离苦得乐,所以这个感恩心基本上是修菩提心的一个前方便。当然感恩的生起,第一个先对有恩的众生,再对中庸的众生,再对怨家的众生,如果我们对有恩的众生都不能生感恩心,那你不可能对于中庸乃至于怨家生感恩心,那你的大悲心就不能生起。

我个人的修行经验,我们讲观照力,有时候我们自己用功的时候、或回光返照,静坐常思己过,就是说我自己的经验,我们这一念心去跟众生的境界接触的时候,有时候我自己也会生起刻薄寡恩之心,只看到众生的缺点,众生对我们的恩惠我们都看不到,有时候我的内心也会看到众生对我的恩惠生感恩心。但是我自己在检查我的内心的时候,我发觉这两个心的相貌是不同、不同,有所不同,这个因缘会有不同。

就是说当我的心生起刻薄寡恩的心的时候,我发觉我的心是躁动不安、躁动不安,躁动不安就是从无明发动出来的,就知道它的根源是无明,它的根本是无明发动出来的,换句话说这样的造作对我的生命是伤害的。

反过来说当我生起感恩心的时候,我也会去观照我这个心的相貌是寂静安乐的,所以它的根源是从真如发动出来的,对我生命是增上的。所以我们其实很多的观心,你的心态出现的时候,你很容易知道它是功德相、或过失相,就是你看它的相貌是扰动不安的,或者是寂静安稳的。

这一条戒当然所对治的就是我们一种刻薄寡恩的心情,因为你刻薄寡恩,你不能生起广大平等慈悲的胸量,你就不能去成就所谓的摄众生戒,摄受众生的大悲心生不起来,当然你的菩提心也就生不起来,这个就是佛陀制戒的目的。

庚二、不慰忧恼戒

辛一、有违犯

壬一、染违犯

前面的所缘境是有恩的众生;这个地方是内心有忧恼的众生,这当中分两科,先看辛一、有违犯,这当中先看壬一、染违犯:

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪,见诸有情堕在丧失财宝眷属禄位难处,多生愁恼,怀嫌恨心,不往开解,是名有犯,有所违越,是染违犯。

一个安住在菩提心的菩萨,他见诸有情,见包括见闻觉知,这个有情众生内心当中堕落到三种难处:第一个是财宝,当然财物的获得是不容易,你要很多的辛劳积聚,但是积聚了以后,在恶因缘出现的时候这个财物失掉了;或者是眷属,有恩爱的眷属失掉了;第三个是禄位,就是你有尊贵的地位,后来恶因缘出现,这个尊贵的地位也失掉了。

珍宝、眷属跟禄位这三个都是我们凡夫所好乐的境界,失掉以后,我们内心当中就多生愁恼,我们内心就走不过去了、走不出来了,从这个障碍境界里面,又一直活在过去的回忆,心不甘、情不愿,就在这个境界里面不断在那个地方思惟、攀缘、缠绕,就走不过去了,这样就对我们产生障碍了。

菩萨这个时候知道有情众生内心出现了这种忧愁苦恼的障碍,菩萨怀着嫌弃怨恨之心,而不以佛法的智慧加以开导,使令他解脱忧恼,这样子菩萨是犯到菩萨戒法,因为众生无边誓愿度,众生现在有苦恼出现了,而我们却不加以开解。

我们讲感恩心,感恩心的目的就是希望众生离苦得乐。离苦得乐,其实离开痛苦又更重要了,他暂时没有什么安乐的功德还不是很重要、不是那么急迫,但是离开痛苦就非常急迫了。

这个痛苦的生起,在经论上的说明有两个因缘:第一个是业力,就是有这个罪业,这种业力是属于外在环境的逼迫,比如说他没有饭吃,这个是痛苦,冬天他没有衣服穿,这也是痛苦,这个是属于身苦,这种感官的痛苦,感官的痛苦是比较短暂的,因为外在环境的因缘消失以后,这个痛苦就消失了,所以这个感官的色身痛苦是短暂的;

第二种痛苦是内心的痛苦叫忧愁,内心的痛苦来自于内心的烦恼引生的,我们从自己的观照知道「其实内心的痛苦对我们的影响杀伤力是很大的」,它可以一天两天、一年两年三年在内心不断的折磨你,你总是挥之不去,如果你不能用佛法的智慧来观照它,这个障碍会相续下去,而且会增长广大,那么佛法的对治就是要破除他的爱取。

就是说其实他所执着东西本身是一个无常的东西,但是他产生常见,所以这个时候我们应该以无常的观、以无常的道理来开示他。在《无常经》上说:「假使妙高山,劫尽皆坏散;大海深无底,亦复皆枯竭;大地及日月,时至皆归尽;未曾有一事,不被无常吞。」

就是说「假使妙高山」,即使是一个很坚固的高山,它时间到的时候也是被无常的力量所破坏;大海那么的深广无涯,但是因缘一到也是有枯竭的一天;乃至于大地跟日月,总有一天都会消失掉;所以我们觉悟「未曾有一法,不被无常吞」。也就是说其实财宝、眷属、禄位的本质是无常败坏,而我们一定要执着它!就是说这个问题不是外境有问题,就是你的心产生了颠倒、你认为它是常的,所以这个地方就产生了忧愁。

无常观能够破执,不过如果从大乘的角度,我们只是无常的开导还是不够,就是说人总是有一个归依处,你把他执着的东西用无常观破坏了,你应该再给他另外一个所缘境,你应该告诉他「从是西方过十万亿佛土,有世界名曰极乐,其土有佛号阿弥陀,今现在说法」,就是你应该要把心思安住在极乐世界的功德庄严,这才是你的归依处。

好像一个小孩子,他没有智慧观照这个差别因缘,他拿到一个有毒的蛋糕,你说:「这个蛋糕不能吃,这个蛋糕你吃下去,虽有暂时的甜美,但你要付出痛苦的代价。」「这个蛋糕不能吃,你给我另外一个没有毒的蛋糕啊!」我们应该给他另外一个清净安乐的蛋糕。这就是说我们应该要以无常的智慧乃至于三宝的功德来开导他,使令他从这个世俗的执取跳脱出来。

壬二、非染违犯

若为懒惰懈怠所蔽,不往开解,非染违犯。

我们今天没有去开导他,实在是事情太过忙碌,你有种种的事缘,你懒惰懈怠来遮蔽你的菩提心,暂时遮蔽你的菩提心,这种情况不是依止嫌恨心,所以过失比较轻。

辛二、无违犯

无违犯者:应知如前于他事业不为助伴。

「于他事业,不为助伴」,这个我们看第四十七页倒数第二行,不为助伴戒有十二个开缘,为了增加我们的印象,我把它念一遍,就是我们不慰忧恼戒的开缘跟不为助伴戒是一样的:

若有疹疾;若无气力;若了知彼自能成办;若知求者自有依怙;若知所作能引非义、能引非法;若欲方便调彼伏彼,广说如前;若先许余为作助伴;若转请他有力者助;若于善品正勤修习不欲暂废;若性愚钝,于所闻法难受难持,如前广说;若为将护多有情意;若护僧制:不为助伴,皆无违犯。

这个开缘的情况完全一样。

我们回到《讲义》第五十二页。不慰忧恼这当然很重要,我们的障碍,说是一切业障海,皆由妄想生,我们每一个人多多少少都有障碍,这个障碍的本身是从内心的妄想变现,换句话说,这个障碍是从内心生起,而最先有一个问题就是当局者迷,旁观者清。

我读佛学院的时候,我有一个同学他闭关,他闭关请我帮他护关、帮他送饭,刚开始什么事帮他招呼一下,他那个时候是专心拜佛,一天拜三千拜阿弥陀佛,他是准备拜三年。拜到第二年的时候,他内心起了一个很大的烦恼,他那个时候把我叫过去说:净界法师,我现在内心当中有很大的障碍冲不过去了,我不管持咒、念佛、修止观,就是完全过不去,我一定要出来,非出来不可。

我说「你再想想看」,这个时候我就给他开导一些佛法的因缘观,差不多讲了三十分钟左右,三十分钟也不是很久,讲完以后他心开意解。

他告诉我说:奇怪,你跟我讲这个道理我都知道(呵),我都知道,但是你跟我讲的时候这种感觉就不一样。后来我就知道当局者迷,你自己跟妄想打成一片的时候,你自己容易颠倒,这个时候旁边的善知识很重要,所以说修行为什么要同见、同行的善知识,因为我们的内心当中有善根,但是我们的内心也有烦恼,诸位要知道我们是有烦恼的众生,这个烦恼是潜伏在内心的深处,既然有烦恼,有因缘的刺激它就会出来活动。

谁没有情绪低落的时候?谁没有障碍的时候?这个时候如果善知识不加以适当的帮助、开导、安慰,他可能就会因一时的颠倒而退转,前功尽弃。

所以在修行的时候,《天台小止观》警告修行者:初学者你不要一个人住,你一定近善知识,依止大众僧团,依止同见同行同梵行的善知识。为什么呢?因为你不修行,整天唱歌跳舞心外求法,你都感觉不出你的烦恼;但是你真实要修行的时候、真妄交攻的时候,就很容易把你内心深处的烦恼逼出来,逼出来的时候,你自己会颠倒,你自己不知道你在干什么,你自己就觉得不对劲,修行不得利;这个时候旁边的善知识用清净的法语开导你就变成非常重要,旁观者清,他这个时候,在你正念跟烦恼打成平手的时候,他适当的拉你一把,这个就扮演重要的角色。

这条戒佛陀的意思,就是告诉我们在修行的时候大家要互相帮助,我有障碍,你拉我一把,你有障碍,我开导你、我拉你一把,这样子大家依众靠众,大家都得到增上,这条戒是这样的意思。

庚三、不施财物戒

辛一、有违犯

壬一、染违犯

前面一条戒是属于内心的忧恼、内心的障碍;这个地方是色身的障碍,就是物质的匮乏,这当中分两科,壬一是有违犯,这当中先看第一科的染违犯,看戒文:

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪,有饮食等资生众具,见有求者正来希求饮食等事,怀嫌恨心、怀恚恼心,而不给施,是名有犯,有所违越,是染违犯。

一个安住在菩萨种性的菩萨,就是这个菩萨他有足够的物质,换句话说他有布施的能力,「有饮食等资生众具」,有饮食或者日常用品多余的资具,你除了自己用以外,你还有一些多余的饮食资具。这个时候「见有求者」,这个地方的见跟前面的见闻觉知有所不同,诸位要知道,这个地方的见是只有眼睛亲自所见,就是一个现量的境界,不包括听闻。

就是有一个众生他现前,可能是乞丐、或者是贫穷的众生,他希「求饮食等事」,他正式开口,用口业来向你乞求、或者用身体的动作来向你乞求,他很明显的表达希望向你乞求饮食资具等事。

这个菩萨怀着嫌弃,或者是看不起对方、或者怨恨对方的心情,「而不给施」,不把这个饮食资生多余的资具布施给他,这样子就犯到我们的菩萨戒。这地方当然包括我们出外的时候,只要看到乞丐,乞丐的现前,我们有多余的零钱也应该作一些施舍,是这个意思。

壬二、非染违犯

若由懒惰懈怠放逸,不能施与,非染违犯。

就是一时的懒惰懈怠,这样子不是怀着瞋恨心,非染违犯。

这个地方的「障布施摄」跟前面的「障布施度」有所不同。

前面的「障布施度」,古德把它排在摄善法戒,生善,所以他偏重在内心的功德,既然偏重在内心一种施舍心的栽培,他的所缘境就比较广大而无所简别,主要的目的是在假借布施的因缘生起内心施舍的心;

这一条戒的「障布施摄」,祖师是把它判在摄众生戒,它是偏重在摄受众生、广结善缘,所以这一条戒你一看就知道它施舍的所缘境都是有特定的对象,刚开始是有恩的众生,然后是忧恼的众生、财物匮乏的众生,所以这个地方的施舍是偏重在广结善缘,所以它有特定的对象。

诸位可以把这一科的「障布施摄」跟前面「障布施度」的戒文对比一下就可以看得出来。

辛二、无违犯

无违犯者:若现无有可施财物;若彼希求不如法物、所不宜物;若欲方便调彼伏彼,广说如前;若来求者王所不宜,将护王意;若护僧制:而不惠施,皆无违犯。

开缘有五种因缘:第一个「若现无有可施财物」,就是菩萨本身实在是非常的贫乏,没有多余的东西来布施。

「若彼希求不如法物、所不宜物」:不如法物就是这是一种非法之物,它会引生我们内心的罪业,比如说他向你乞求刀杖、弓箭、毒药等等,他向你乞求的东西,很可能会引生对方杀盗淫妄的罪业的,这种不如法物都不应该给与的,因为它会引生内心的罪业;或者说他所乞求的是「所不宜物」,这个地方指的是会引生他色身的病痛,比如说他有糖尿病,他向你乞求糖果,你就不应该给他了,这个会对他色身产生伤害的。

对他的身心有伤害的东西,菩萨在布施的时候一定要依止智慧的判断,来判断给不给。

「若欲方便调彼伏彼,广说如前」,这是一种对治。比如假设我们今天出外看到乞丐,但是你知道这个乞丐根本就不是真的乞丐,他有钱得很,他是一个职业乞丐,他只是为了增长他的贪欲、好逸恶劳而来做乞丐,这个时候我们不给他,为了对治,不要增长他的贪欲,这样子菩萨是依止希望他进步的心情,调彼伏彼,这种情况可以不给。

「若来求者王所不宜,将护王意」,这个可能是国家法律不允许的,这样布施的行为是法律所不许的。「若护僧制」,这样布施的行为是僧团制度、在戒律当中所不允许的。而不惠施,皆无违犯。

这一条戒是财物的布施,我们也可以作一个对比,我们看第十九页「不施其法戒」,我们把它念一遍:「若诸菩萨安住菩萨净戒律仪,他来求法,怀嫌恨心、怀恚恼心,嫉妒变异,不施其法,是名有犯,有所违越,是染违犯。」这一条的「不施其法戒」,祖师把它放在「障布施摄」,属于生善,摄善法戒;这一科「不施财物戒」,祖师是把它放在摄众生戒。

这个地方大家可以想一想它的差别,布施佛法属于摄善法戒,布施财物属于摄众生戒,这个地方诸位可以想一想。这个地方应该是这样讲,就是说我们摄受众生有方便跟真实,财物的布施属于方便,其实财物的布施不能够给众生究竟的安乐,但是佛陀也鼓励我们对众生及财物的布施。

为什么呢?因为你把财物布施给他,你能够跟他广结善缘,广结善缘,这个财物的布施扮演着重要角色,你有这样财物的布施以后,你跟他广结善缘,你后面再为他说法,这个时候就容易得多。

所以这个意思就是说,站在一个菩萨的角度,真正给众生得到利益的是弘扬佛法,开启他的智慧,但是你必需有前方便、必需有前方便,否则你度化众生有困难。我发觉我的师父这个地方做得很厉害,你看他老人家就做一些小书签,书签要做得非常漂亮,像是铜做的、像是镀金的那些有莲花的书签,有信徒来,他就送给他一个,他就起欢喜心,有欢喜心,他对你的印象好,你跟他开示佛法他能够接受。

你说一个众生来,比如我们说两个众生,你给他一个书签跟没有给他书签,你跟他讲佛法感觉不同(呵──),因为佛法的功德,他可能来世、或者是来生才看到,你给他一个书签,他现在马上感觉得到。我发觉众生是习惯偏重在现世的安乐,一般人是这样,一般人都是比较没有远见。所以我们就必须恒顺众生,就是先以欲钩牵,后令入佛智。

所以财物的布施虽然不是菩萨道的重点,但是它能够在菩萨道当中扮演一个方便法门,诸位如果有志于有一天要摄受众生,那你就是要注意这个问题。