佛弟子文库

佛弟子文库(第二十八讲)

请大家打开《讲义》第五十八页:

丁三、总明无犯

这一科是轻戒的总结,把轻戒的开缘作一个总结。好,我们看戒文:

又一切处无违犯者:谓若彼心增上狂乱,若重苦受之所逼切,若未曾受净戒律仪,当知一切皆无违犯。

这一切的四十三条轻戒当中,有三种情况是都无违犯的,是一种共通的开缘:

第一个「谓若彼心增上狂乱」,就是说这个菩萨内心精神错乱,所以他对于现前境界已经不能如实判断、不能如实了知,在这个精神错乱当中,律上讲出一个标准,说这个人乃至见火而捉,他看到火甚至用手去抓它,这种就是构成精神错乱的条件了;

第二个「若重苦受之所逼切」,前面是内心的狂乱,这个是讲到色身有重大的病痛,这个重大的病痛长时间的逼迫他的色身,使令这个菩萨在断恶、修善、度众生的时候不得自在,他有重大的病苦,他应该断恶没办法断恶、乃至于应该修善度众生都不能实践,但是他内心当中是安住菩萨种性的,这种情况是他心有余而力不足,这种是开缘,因为他有重大的病痛;

第三个「若未曾受净戒律仪」,就是说你根本就没有受菩萨戒,换句话说你这个生命根本没有要上求佛道、下化众生的目标,所以这种人的生命就是一天过一天、悠悠泛泛,把今生的善业花完就算了,这种人当然就不受菩萨戒法的约束,因为佛陀制菩萨戒的目的,是针对于有志于行菩萨道的:当知一切皆无违犯,前面三种只要有一种情况,都是开缘不违犯的情况。

换句话说,前面的四十三条轻戒,在别相上各有各的开缘,而这三种开缘是通于整个四十三轻戒,是一切处皆无违犯的。

四十三轻戒到这个地方整个圆满。

乙二、受戒应持

前面「广明戒相」是说明轻戒跟重戒的戒相,以下说明我们应该用什么样的精神、用什么样的心态来奉持菩萨戒法。我们看戒文:

若诸菩萨从他正受戒律仪已,由善清净求学意乐、菩提意乐、饶益一切有情意乐,生起最极尊重恭敬,从初专精不应违犯。

一个菩萨从他,他是成就菩萨戒体的师长,从他的授戒师得到菩萨戒,得到菩萨戒以后他内心当中要依止一种善良的清净心,这当中要成就两种意乐:第一个是求学意乐,第二个是菩提意乐跟饶益一切有情意乐。

我们先从根本上说,你受了菩萨戒体以后,你应该要成就菩提意乐跟饶益一切有情意乐,就是上求佛道、下化众生,当然这个对佛道的追求、对众生的度化,我们前面也讲过很多次了,刚开始的下手就是思惟苦谛,如果我们对三界的苦不能够体悟,我们也就没有要利益众生、上求佛道的意乐,所以刚开始的菩萨道一定是从无常而体会到苦、从苦当中再普遍到一切众生都在苦恼当中,我们为了救拔自身的苦、也为了救拔一切有情的苦,所以为利有情愿成佛,赶快要成就无上菩提,因为只有无上菩提才有足够的力量来解脱自身的苦、来解脱一切有情的苦。

就是说我们受了菩萨戒法以后,刚开始你要从苦谛的思惟而生起大悲心,由大悲心而追求无上菩提,在生命当中确定你一个修学佛法的目标,你一切的造作只有两个目标:第一个、为了要上求佛道;第二个、下化众生。你应该以这种善良的清净心来成就菩提意乐跟饶益一切有情意乐,这个是菩萨道的根本法门,安住菩萨种性。第二个是求学意乐,这个是枝末法门,你有这种的上求下化的目标,你应该要求学,菩萨道不是一时的冲动,你必须要广泛的修学经律论。

前面也说过,菩萨戒要广泛的学经律论,对于佛陀在经律论当中提到断恶、修善、度众生种种的方便,你应该要如法的修学,乃至于如法的去实践。对于这样的一个「求学意乐、菩提意乐、饶益一切有情意乐」,你对这两种意乐,内心当中生起最极尊重恭敬之心。

什么叫做最极尊重恭敬呢?就是说你对于这二种意乐,不要说身体的违犯,乃至于内心当中「念念相续无有间断、身语意业无有疲厌」,你根本不敢生起一念退转之心,这个我们刚刚说过的「假令身止诸苦毒中,我行精进,忍终不悔」,我们对于菩萨道的追求是无怨无悔的继续的走下去,不管有多么艰难,就是一种不退转的心情。

而这样的一种不退转,从初专精不应违犯,它不是一种功德相,这个诸位要注意,你说这个不退转是不是要到初地才开始?不是,就是你刚开始的时候你就应该具足这样的心态,否则这个菩萨戒就很容易破坏掉。

蕅益大师在《梵网经》的批注上说:唯佛一人持净戒,其余皆是破戒者。也就是说菩萨的三聚净戒──断恶、修善、度众生,他不是一生一世能够完成的,我们可能一生当中菩萨的戒法做得非常有限,也有人一生当中只是偏重在断恶,他什么善法也没有修、一个众生也没有度化,但这个都不是一个初学的重点,这个不是重点,重点在于我们初学的时候培养一种意乐,就是说菩萨戒的精神在「高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之」。

我们今天是在一个平地,内心当中有无量无边的烦恼障、业障、报障,什么资粮都没有,但是我们平地看到高山,哎呀,这是一个非常庄严的高山,你如果一时半刻要跑到高山去,这个是强人所难,但是我们是什么心情呢?

「虽不能至,心向往之」,这点很重要,就是菩萨的三聚净戒,虽然我们一时不能完全做到,但是我们内心当中绝不放弃,这个重点在这个地方,你就是能够一心一意的「我行精进,忍终不悔」,内心有向往的精神。

如果你对无上菩提的向往失掉了,那也就意味着你的菩提心失掉了,你在生命当中已经不是在无上菩提的跑道,可能是跑到另外一个跑道去了,虽然你也拜忏、你也修善,但是你不是在无上菩提的道路上走,你换了一个跑道,所以这个地方大家要注意,就是你一定是绝不放弃的一种精神,这个是你的根本,你要守住这种意乐,就是我们不管遇到多么大的逆境,虽然我们在断恶、修善、度众生做得多么的不好,虽然我们在菩萨道还有很多很多进步的空间,但是我们永远不放弃对无上菩提的追求,这是最重要的,这一科是讲这个意思。

乙三、犯应还净

丙一、有犯应悔

前面是讲根本法门,这个是讲枝末法门。在断恶、修善、度众生可能会做得不圆满。应该怎么办呢?应该要忏悔,这个当中分两科,先看丙一、有犯应悔:

设有违犯,即应如法疾疾悔除,令得还净。

假设我们对于三聚净戒有所违犯,应该要马上如法的忏悔来消除,使令我们菩萨戒体的污垢能够恢复清净。持戒有二种清净:一种是本净,就是这个人受了菩萨戒以后,是「皎如冰霜,尘点不犯」,我看应该是没有这种人,因为菩萨戒不可能。

你看宗喀巴大师,他比丘戒二百五十条完全清净;但是他受菩萨戒以后,他自己承认说:我一天当中违犯菩萨戒法,就像下雨的雨滴这么多。你说:我怎么不知道我犯罪呢?因为我们都没有观照(呵),所以我们就不知道了。

但是宗大师的心细,圣贤的心跟我们凡夫的心不同,他们的心比我们微细,回光返照的心多;我们的心思大部分都在尘劳,精神都耗失掉,所以回光返照的功力少,所以本净对菩萨戒来说是少之又少。

我们能够做到的清净是忏净,犯了戒没关系,我们内心当中起增上惭愧,我们内心当中不放弃对无上菩提的追求,跌倒了没关系,再站起来,如法的忏悔。这个意思就是说,行菩萨道你不要怕犯错,你只要肯改你就有希望。

丙二、明忏悔法

丁一、对他发露

戊一、受忏具缘

这当中分两科:丁一、对他发露,对别人发露;丁二、自誓防护(六十页),如果没有这种因缘,可以在佛前自己发露。对他发露当中分两科,戊一、受忏具缘,先说明接受你忏悔的忏悔主要具备什么条件,忏悔主不能随便找,看戒文:

如是菩萨一切违犯,当知皆是恶作所摄,应向有力,于语表义能觉能受小乘大乘补特伽罗,发露悔灭。

菩萨在一切戒法当中,这个地方的一切戒法包括四重、也包括了四十三轻,在整个菩萨戒法当中,他的罪名都是恶作所摄,都是突吉罗罪。这个地方我们说明一下。

菩萨的戒法在制教上都是恶作,表面上是突吉罗很轻,但是诸位要知道,有些的戒法在业果上是很重的,它制教轻但是业果重。诸如什么呢?你这种行为会毁灭三宝的、会覆灭佛法,因为你的嫉妒心、瞋恨心来破坏三宝的住世,这种业道罪就很重,所以你不要以为是恶作就轻忽了(它不像我们比丘戒),佛陀在制教的时候罪相有很多很多的差别,它全部是恶作,但是它的业果就有很多的差别。

因此这个恶作应该怎么办呢?「应向有力」,第一个条件要有力量、有能力为你拔罪的众生。什么叫有能力为你拔罪呢?就是说他对于你要忏悔的这条戒是如法的、清净的,你要忏的这条罪他是清净的,他才能够为你证明、为你拔罪,他有这个拔罪的能力。第二个「于语表义能觉能受」,他对于你所表达的语言跟语言当中的义理,他能够觉知、能够领受。

先说明领受,就是说他能够明白你话中的道理,比如说你是中国人,你不能找美国人忏悔(呵),你找美国人忏悔他不知道,你叽哩咕噜讲什么他不知道,那他就不能为你拔罪了,他没办法领受你的义理;第二个他要觉知,就是这个人要通达菩萨戒法,他知道有犯没有犯、是犯轻犯重,他要知道你病相的轻重。

不管是小乘的补特伽罗、或者是大乘的补特伽罗,补特伽罗就是有情众生,一个有明了性的、活在现实生活的一个生命体,向一个补特伽罗忏悔。

这段戒文古德的批注上说:理论上我们今天受菩萨戒应该向菩萨来忏悔,为什么也开缘对小乘的学者忏悔呢?因为小乘的学者虽然没有受菩萨戒,但是小乘的声闻比丘、比丘尼有住持三宝的功能,就着他住持三宝这方面,因为他能够令正法久住,也就是令三宝久住,虽然他跟我们不是同修梵行、同受戒法,但是他有住持三宝的功能,所以菩萨在因缘不具足的情况,也开许对小乘的学者忏悔,是这个意思。

戊二、忏悔品类

己一、上犯更受

这当中有三科:上品、中品、下品。先看上品,上犯更受:

若诸菩萨以上品缠违犯如上他胜处法,失戒律仪,应当更受。

如果说一个菩萨违犯前面的四条他胜处法,他用什么心情呢?用上品的烦恼,就是「数数现行,都无惭愧,深生爱乐,见是功德」,他违犯四重戒法的时候,内心是依止颠倒,他的观照力完全不现前,他一直认为做这件事情是功德相,数数现行,当然是功德相,他也就认为这样的行为对他的生命是离苦得乐、趋吉避凶的,所以他在做这件事情也就没有惭愧心、也不想对治了,这样子的因缘来犯四条他胜处法,就失掉菩萨戒体了,换句话说,你修习的善法都已经不能构成瑜伽的功德,只是人天的善业。

这个时候怎么办呢?「应当更受」,要重受,因为戒体失掉了。这个地方要注意,很多人包括在家、出家的菩萨,有些人「以上品缠违犯」四重的时候,他就直接更受,这个地方《瑜伽菩萨戒》讲得不清楚,但是《梵网经》就讲得很详细,《梵网经》说你失掉戒体,你要先忏悔再重受,这一条以上品缠犯他胜处法,蕅益大师在《梵网经批注》上也说明:如果你今天是犯到杀盗淫妄四条重戒,就失掉菩萨戒体,就要取相忏,因为这四波罗夷罪伤害的力量比较深,所以要取相忏;如果你犯的是《瑜伽》的四条他胜处法,是增上戒,这个不用取相忏,向四个菩萨或者是声闻对首忏悔,忏悔以后就可以重受,但是你不能没有忏悔直接重受,不可以。这个地方是说明上品缠犯他胜处法失掉戒体以后,先向四个菩萨忏悔以后再重受。

己二、中犯悔法

这是中品的:

若中品缠违犯如上他胜处法,应对于三补特伽罗,或过是数,应如发露除恶作法,先当称述所犯事名,应作是说:长老专志!或言:大德!我如是名,违越菩萨毘奈耶法,如所称事,犯恶作罪。余如苾刍发露悔灭恶作罪法,应如是说。

中品缠就是你的心态在造作这个罪业的时候,或者是根本时、或者是成已时,你有惭愧心生起,不像前面的「数数现行,都无惭愧」,这个时候犯到他胜处法,但是你有惭愧心,所以没有失戒体,就不须要重受,忏悔就可以了,向大小乘三个以上、或者是过是数的有情众生来忏悔。

三个以上应该怎么忏悔呢?「应如发露除恶作法」,就像是忏悔比丘恶作法突吉罗罪的对首法,这当中「先当称述所犯事名」,要说明你所犯的罪相。应该怎么说呢

或者「是说:长老专志!或言:大德」一心念!如果对方比你年长就念长老,如果是同辈或者年轻的就念大德一心念,就是说希望对方不要打妄想,一心念就是希望你要慈悲专注于我所说的现前境界,为我证明、为我拔罪,一心」就不要打妄想。我如是」,称念你的名字。「违越菩萨毘奈耶法,如所称事」,说明你所犯戒的戒相,比如说我犯不供三宝戒,犯恶作罪,这个戒相是犯恶作罪。

「余如苾刍发露悔灭恶罪法,应如是说。」事实上菩萨戒理论上来说是属于化教所收摄,化教当然没有所谓的羯磨法,但是古德的慈悲从义判上就把声闻戒的对首法拿过来,你要看蕅益大师《梵网经》的批注更明显,他就是把制教的忏悔法拿来用,当然这个是对的。

己三、下犯悔法

若下品缠违犯如上他胜处法,及余违犯,应对于一补特伽罗发露悔法,当知如前。

如果你今天犯「他胜处法」时的惭愧心更重,惭愧心的生起更加的快速、更加的猛利,或者是「及余违犯」,就是在其余的四十三条轻戒当中的违犯,这个时候是下品的罪,应该对一个补特伽罗发露忏悔,当知如前。忏悔的方法是一样的,只是人数减少,一个就可以了。

这个地方是说我们在断除恶法有两个修学的方便:在断恶方面,身为一个菩萨在断除恶法,第一个方法就是「未生的恶法令不生」,我们没有生起的身口意恶法应该要尽量的摄心防护,避免这个恶因缘的出现;第二个方法就是「已生的恶法令断」,假设不幸这个恶法出现了,要赶快忏悔把它消灭。关于忏悔,在《俱舍论》讲一个偈颂,给大家作参考。《俱舍论》上说:「愚作罪小亦堕恶,智为罪大亦脱苦,如团铁小亦沈水,为钵铁大而能浮。

我们解释一下。世间上有两种人:「愚作罪小亦堕恶」,一种人是愚痴的众生,他没有佛法的正见,对生命的因缘观也就没有正确的理解,所以他无惭无愧,虽然他所作的罪业是小,但是他无惭无愧,他就会不断的累积这个罪业,数数现行,都无惭愧,所以即使他在生命当中只出现微小的过失,但是因为累积的关系、没有忏悔的关系,他会堕三恶道。

「智为罪大亦脱苦」,一个有智慧的众生,他虽然在过去当中有粗重的烦恼而出现重大的罪业,但是他有增上惭愧,他就能够如法的忏悔诃责自己,他就能够免除罪业而离苦得乐。

讲一个譬喻:「如团铁小亦沈水」,就是这个铁它是一个实心的铁,虽然一团的铁是如此的小,因为它实心,就是说他覆藏罪业,他也会在水里面下沈;「为钵铁大而能浮」,空心的钵虽然铁比较大,但是他内心当中是虚空的,如法的发露忏悔,这个钵就能够浮。

这个意思就是说,前面的根本法门我们强调的是一种意乐,对无上菩提的一种坚持跟不放弃;但是在整个枝末法门当中,断恶、修善、度众生的重点在增上惭愧。

前几年我们台湾有一个杀人犯,他犯了很大的重罪,临终的时候(他太太好像是学佛的,他一开始也是学佛法,但是学佛法可能没有很深刻,就是拿香拜一拜如此而已,对因果道理也多少有点认识,但是烦恼粗重就杀了很多人)归依了上帝。

记者就问他:你以前是相信三宝,现在怎么相信上帝了呢?他说:我相信三宝的时候,让我有惭愧心,因为知道因果丝毫不爽,有惭愧心让我恐怖;我现在归依上帝多好,内心没有惭愧心多好。

你看这个愚痴的众生讲出这种话来!惭愧心是非常珍贵的,你为什么说惭愧心不好呢?你是宁可暂时的安乐而换取长久的痛苦,一个人你完全没有害怕这样子好吗?(呵)完全归依上帝得永生,你也不用害怕!所以我们心态要正确,不要害怕惭愧,惭愧心在我们生命当中是一种非常重要的功德,一个人能够害怕罪业这个是非常重要的。所以这个地方就是说我们持戒的精神就是增上惭愧。

丁二、自誓防护

若无随顺补特伽罗可对发露,悔除所犯。尔时菩萨以净意乐,起自誓心:「我当决定防护当来,终不重犯。」如是于犯,还出还净。

如果说今天没有一个如法大小乘的有情众生可对发露、或者没有因缘来随顺这种方法,这个时候菩萨以清净的意乐,就是你以增上惭愧心在佛前起自誓心,在佛前自己发愿,发愿「我当决定防护当来,终不重犯」,我对我自己的过失非常的惭愧,我也发愿从今以后宁舍生命绝不再犯,这样子的发愿,对过失也能够产生对治、产生出离的作用。

这个地方是不共于声闻法,声闻法是不能对佛前,声闻法一定要对补特伽罗,一定是一个有明了性的众生。

菩萨戒法是在没有因缘的情况之下,开许在佛前自誓受戒,乃至于在佛前忏悔。我还看不出古德对这件事情有所说明。不过我个人是这样体验,给大家参考。

就是在声闻法当中,圣人当然是入涅槃,所以圣人死了以后就入涅槃,所以你对佛像也就没有多大意义了;大乘佛法是强调菩萨有法身,就是虽然你面对佛像,但是你跟他讲什么话,佛菩萨知道,他也是一个有明了性的众生,所以在没有随顺的补特伽罗之前,菩萨在这种因缘之下,也开许在佛前自誓的防护。

但是这个地方的重点,我们要说出重点,忏悔的重点在于断除相续心,就是你内心当中要下定决心「你决定不再犯」,不管你是对一个补特伽罗、或者佛前,他能够除罪的根源在于断除恶念的相续,就是「我当决定防护当来,终不重犯」,这是能够灭罪的根源。

甲三、结劝应修

复次,如是所犯诸事菩萨学处,佛于彼彼素怛缆中随机散说,谓依律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒,今于此菩萨藏摩呾理迦综集而说,菩萨于中应起尊重住极恭敬,专精修学。

如是所犯的四重四十三轻当中,这些菩萨的戒法是怎么来的呢?是佛陀在彼彼,就是在众多的大乘经典当中随机散说的,就是这些的戒法不是一部经典的,是佛陀在很多很多的经典上分散宣说,慈悲的弥勒菩萨本论的作者,在很多的经论当中,把这些菩萨有关断恶、修善、度众生的方便,他根据摄「律仪戒、摄善法戒」跟「饶益有情戒」这三科,把它结集起来,就是这个地方的「菩萨藏摩呾理迦」,就是论藏,就是说《瑜伽师地论》的这个〈戒品〉,是弥勒菩萨依佛陀大乘经典当中综集而成的,就是菩萨有关断恶、修善、度众生的方便把它综集而成。

所以这个对我们来说是非常珍贵的,因为我们实在没有那么多精神体会去汇集,只有大慈悲大智慧的弥勒菩萨做得到。所以「菩萨于中应起尊重住极恭敬,专精修学」,所以我们今天受了菩萨戒以后,得到菩萨的戒法,应该生起尊重感恩之心、生起好乐恭敬之心,如法来修学。看最后一科:

肆、结示劝修

(一)甚深见

在受持菩萨戒的时候我们有两个重点,第一个是甚深见,我们把它念一遍:

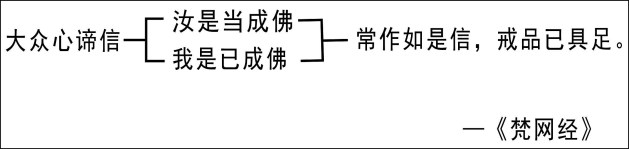

大众心谛信:汝是当成佛,我是已成佛。常作如是信,戒品已具足。─《梵网经》─

身为一个菩萨,我们对于大乘佛法的根本思想要生起信心。什么是大乘佛法因缘的根本思想呢?「汝是当成佛,我是已成佛」。

佛法的观照有二谛:从世俗谛的角度来观察,众生是惑业苦的,烦恼障、业障、报障,诸佛是法身般若解脱,有种种的功德庄严,这个叫做世俗谛,这个叫十法界的染净因果;这个地方的甚深见是强调胜义谛,我们在观照胜义谛的时候,就是观照「因缘所生法,我说即是空」,有时候我们是有相行,观察什么是善什么是恶、什么是苦恼什么是快乐,但是有时候我们应该把心带回家,就是观察这些因缘所生法,就是把凡夫的惑业苦拨开来,诸佛的功德庄严也把它拨开来,我们看到众生现前一念的清净心是如、诸佛那个明了的清净心也是如,一如无二如,你能够从这样的体验,你相信你有成佛的可能性,你的菩萨戒就能够具足而不退失了。

这个地方是说「把心带回家」,这个很重要,我们在修菩萨戒的时候,也面对很多的魔难,包括自己内心有障碍、包括外在人事的障碍,所以我们对于广大的修善、度众生可能会怯弱。

这怎么办呢?这个时候你就只好把心带回家,就是把你这个因缘所生法回归到生命的原点,把它归零。就是说如果我们的心老是在因缘所生法中活动、有相的境界活动,你会觉得这个菩萨道你没办法承当,太过于沉重;但是你一个人能够从假入空,从有相的因缘观里面回归到这种无相的、空性的真如里面,这个时候你从无相的真如三昧再出来,在跟外境接触的时候,你的感觉不一样,跟以前不一样,你回归到家以后再出来,你发觉这些境界都是如梦如幻的、是不真实的,这个时候你再发四弘誓愿──众生无边誓愿度、烦恼无尽誓愿断、法门无量誓愿学、佛道无上誓愿成,你内心就不怯弱,你从这个空性再出来看到如梦如幻,你发觉无量无边的烦恼要断除是可能的,无量无边的善法要成就也是可能的,你就有这种力量来承当。

所以这个地方是甚深见,你不能只是作因缘观,你有时候这念心也要到非因缘所生法的如的理体上安住,你要相信你有成佛的可能性,这个是培养我们一种成佛的意乐。

(二)广大行

广大的行动,我们把它念一遍:

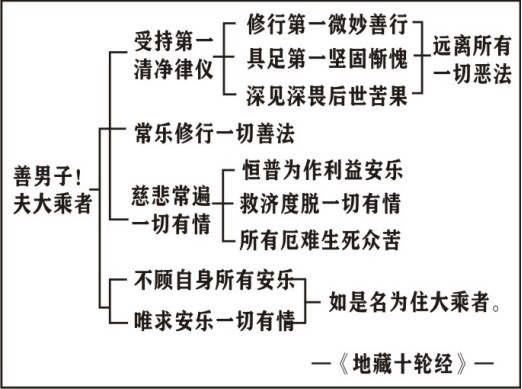

善男子!夫大乘,受持第一清净律仪,修行第一微妙善行;具足第一坚固惭愧;深见深畏后世苦果;远离所有一切恶法。常乐修行一切善法。慈悲常遍一切有情,恒普为作利益安乐;救济度脱一切有情所有厄难生死众苦。不顾自身所有安乐;唯求安乐一切有情;如是名为住大乘者。—《地藏十轮经》—

我们先分成两段:第一段是讲到整个行动,从一个刚开始是断恶,受持第一清净律仪,摄律仪戒。什么叫受持摄律仪戒呢?

有三个内涵:第一个「修行第一微妙善行」,我们要产生灭恶当然要有对治力,恶法不会自己消失掉,所以你一开始要广泛的学习戒定慧的法门,有种种的方便力、对治力来调伏你内心的烦恼;

第二个、有善行的正见,你就能够「具足第一坚固惭愧」,你内心当中就能够产生好乐善法、厌恶恶法的惭愧心;第三个、有惭愧心,你就能够「深见深畏后世苦果」,你会知道造罪的过失,由过失这种恐怖的力量来远离所有一切的恶法。修学菩萨戒这个地方是最重要,刚开始远离所有一切恶法。为什么恶法会远离呢?它不会自然远离,是从前面的正见、惭愧产生对治。远离恶法到了一个程度,你烦恼淡薄了以后,你还要做第二件事,「常乐修行一切善法」,整个六波罗蜜的福德资粮、智慧的资粮,「如是一心中,方便勤庄严」,在你这一念远离恶法的清净心当中,建立福德智慧两种的庄严。善法当然是庄严,恶法是得到清净,这样子来说你的自利功德是成就了。

第三个、你还要做第三件事情,「慈悲常遍一切有情」,你不要忘了还有很多的有情众生在颠倒苦恼当中。应该怎么办呢?「恒普为作利益安乐」,你要有这种方便的摄受,来使令众生能够修学善法得到安乐。也就是说我们应该要时时的广设方便,使令众生在内心当中生起善根,生起信、进、念、定、慧的善根,这个是使令众生生善。第二个「救济度脱一切有情,所有厄难生死众苦」,众生有罪业,你应该要种种的调伏。前面是摄受,要调伏引导众生远离苦恼跟痛苦的因;这是大悲心的调伏跟摄受。

这个是整个菩萨的三聚净戒,我们应该用什么心情来完成呢?「不顾自身所有安乐,唯求安乐一切有情」,当然对一个久修菩萨来说,有时候度化众生会跟自己身心的安乐相冲突,对一个老参菩萨,他当然就是要作取舍,就是他应该以牺牲奉献的精神,牺牲自己暂时的安乐,使令有情得到安乐,你有这样的菩提心,你就是安住大乘功德、安住大乘种性。

菩萨的戒法跟大家学习到这里。

我个人修学菩萨戒法有两句话跟大家互相勉励:第一句话是「凡事尽心尽力」,第二句话是「时时反省自己」。

第一件事「凡事尽心尽力」,就是说身为一个菩萨,你不要求外在人事的圆满,特别你在生善、度众生的时候,很多的因缘不是你能够控制的,就是说你要求你内心当中安住在你的愿力、观照,你做你该做的事情、尽你该做的本分。

释迦牟尼佛来人世间的时候,以佛陀的尊贵,他也没有把众生度完,释迦牟尼佛还是有很多因缘,众生也是毁谤他的,所以你能够做的就是要求自己尽心尽力,如此而已。

如果我们今天要求人事的圆满,那我保证你很容易有挫折感,很容易退大取小,就是你方向错误,所以行菩萨道要求自己尽心尽力那就够了,事情的成败这是众生的共业。

第二个经常的反省自己,观照,你的观照力要经常在定课的时候现前,你有什么过失、有什么善法还没有成就,应该要经常的反省调整自己,让自己不断的进步,不要得少为足。这是我个人修学菩萨道的心得,就是我们尽量尽心尽力的来尽我们的愿力,经常的回光返照反省自己,我相信这样子在菩萨道应该是一个基础。

好,我们今天就讲到这里,阿弥陀佛!谢谢大家。